昔日文章

體藝傳情_小學

2023.03.05

瑪利曼小學黎熹兒

運動與水墨畫 動靜皆宜

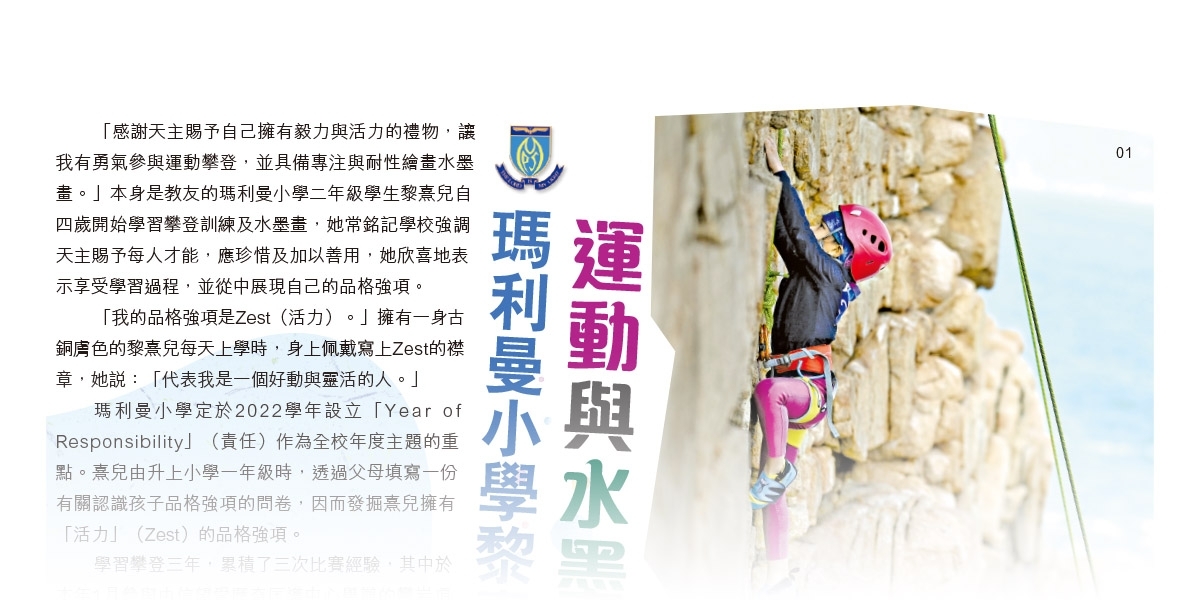

「感謝天主賜予自己擁有毅力與活力的禮物,讓我有勇氣參與運動攀登,並具備專注與耐性繪畫水墨畫。」本身是教友的瑪利曼小學二年級學生黎熹兒自四歲開始學習攀登訓練及水墨畫,她常銘記學校強調天主賜予每人才能,應珍惜及加以善用,她欣喜地表示享受學習過程,並從中展現自己的品格強項。

「我的品格強項是Zest(活力)。」擁有一身古銅膚色的黎熹兒每天上學時,身上佩戴寫上Zest的襟章,她說:「代表我是一個好動與靈活的人。」

瑪利曼小學定於2022 學年設立「Year of Responsibility」(責任)作為全校年度主題的重點。熹兒由升上小學一年級時,透過父母填寫一份有關認識孩子品格強項的問卷,因而發掘熹兒擁有「活力」(Zest)的品格強項。

學習攀登三年,累積了三次比賽經驗,其中於本年1月參與由信望愛歷奇匡導中心舉辦的攀岩項目上更贏得冠軍。每次她認為自己能完成一項值得嘉許的事情,她會簽發由學校提供的「支票」, 「過去三次比賽,我也簽發具備『毅力』的『支票』,每張支票也會有代幣讓我兌換願望。」

原來該校為鼓勵學生多發掘及肯定自己的能力,不論是家長或學生均可按學生的品格強項填寫「支票」,票上列明學生透過參與活動或在生活中展現的品格強項,家長及班主任須在票上簽署以茲證明。熹兒會儲起由支票兌換的代幣,願望是, 「我希望能與Ms. Lo(勞家明校長)砌Lego。」

敢於嘗試 不怕挑戰

現時7歲半的黎熹兒形容攀石運動「有點難,但我並不害怕。」她最初學習運動攀登,看到石牆上色彩斑斕的石頭覺得吸引,在教練的指導下,一步步攀上石牆最高處。每次攀石她會攀上10至20米高的石牆,她說不感到害怕。由4歲接受攀登訓練, 在人工的攀石牆攀石,她也到戶外攀爬天然岩壁,過去她到過石澳大頭洲、歌連臣角黑角頭岩壁等地。兩者相比,她認為天然岩壁難度更高,更具挑戰,「只要具備難度,便覺得很好玩!」

黎熹兒的母親黎陳浩華表示,在女兒學習運動攀登的初期,她也一起參與,黎太說:「親身參與,才能經歷女兒攀岩時遇到的情況。」

除運動外,黎熹兒也有靜態的一面,她由幼稚園時期,已參與學校在賽馬會創意藝術中心舉辦的藝術展,由四歲半開始學習水墨畫至今,剛於去年11月,她跟隨水墨畫導師在香港視覺藝術中心參與展覽,展出她的「美麗的孔雀」水墨畫作品。父母在畫展的分享冊中寫道,沒想到活潑好動的熹兒在學習水墨畫技巧與構圖對比的過程中,培養耐性與專注度。

熹兒形容,一幅孔雀作品大約需要花上四堂,合共八小時才完成,她說:「繪畫孔雀是屬於八歲的程度,我當時剛七歲,也想作此挑戰。」繪畫時需要專注,如畫上黑色的眼睛、羽毛的線條等,繪畫過程時也有機會出錯,她便與導師一起想方法補救,「在錯的位置上加上白色小花彌補。」

不論是攀石或是繪畫,熹兒皆喜歡向難度挑戰,黎太欣賞女兒擁有毅力的精神,「女兒願意接受挑戰,只要難度愈高,趣味愈大。」黎太表示,攀石展現女兒好動與勇氣,配合繪畫同時培育出靈活思考、專注與解難的一面。對於熹兒而言,她說想為自己加一張繪畫水墨畫的「支票」,熹兒笑著說: 「從繪畫展現出毅力,因為我學習水墨畫多時,一直也沒有放棄。」(高)

小學專題

2023.02.19

獻主會溥仁小學

以生命影響生命

(本報專題)花開花落乃自然現象,落葉、枯花掉在地上便再也沒有價值?獻主會溥仁小學教授視藝科的李韻璇主任在校內推行「生命教育—— 『植』得人生」計劃,帶領學生在春、夏、秋、冬四個不同季節遊覽校園,運用多感觀方法感受花草樹木在四季的變化,再進行視藝創作,期望以植物的生命周期,讓學生體會人類生老病死的階段,學會欣賞萬物的生命。

李主任早前憑著這視藝計劃,在香港美術教育協會舉辦的「視覺藝術教師表揚計劃2022」中獲得優異表現獎。

樹葉的第二次生命

「我一至五年級上學時,每天都會經過位於學校正門兩側的大樹,它們就像母親一樣守護著我的成長。」六年級學生鄭子壕憶述校園四周的植物時,表示最難忘這兩棵大樹,它們雖然處於校舍外,但枝葉茂密,樹蔭遮蓋校內跑道,守護著溥仁小學每一位學生。

可惜,其中一棵大樹因為安全理由, 於去年被砍伐,使子壕感到傷心。但在視藝課中,跟著老師探索四周,看著植物在四季的變化,子壕明白到「樹葉落地後, 也可以有第二次的生命。」他在老師帶領下,撿起校園內的樹葉,進行視藝創作,學會欣賞它們的生命,也提醒自己在生活中偶遇挫折,也不要氣餒, 再次努力,便能重新挑戰。

「春天和夏天時,小鳥在樹上唱歌;秋、冬天時,樹葉掉滿一地。」子壕描述他留意到的大自然變化。其中,在夏天的視藝活動中,觀察百花盛放的情境後,他繪畫出向日葵,象徵生命與活力, 寄望同學凡事保持正向態度;他也會像花朵上的蜜蜂努力學習,將來回饋社會。

多感觀感受大自然 珍惜生命

在遊覽校園時,學生以多感觀方式感受大自然,六年級學生汪逸朗觀察植物的形狀與大小;嗅到清新的香味;聽到風吹過樹葉及小鳥歌唱的聲音;觸摸植物的質感,這是一場五感盛宴。

喜愛視藝創作的逸朗跟隨教師,以植物進行視藝創作後,獲得了不少創作靈感。他早前便以動植物為主題作畫,參加比賽並獲得獎項。他希望透過畫作,提醒更多人「珍惜花、草及其他生命,一起愛護大自然。」

六年級學生黃以可則在遊覽校園時,觀察樹葉在四季下的色澤變化。在秋天時,她用不同形狀及質感的落葉為舞者拼貼出一件漂亮的舞衣,再選取較幼小的樹葉為舞者加上舞蹈棒,「原來用落葉,也可創作一幅獨一無二的藝術品。」

黃以可之前曾參加舞蹈比賽並獲得亞軍,她體會到比賽需要努力,才能有成果,「這就像畫作一樣,也要努力的拼砌才能完成,所以畫作上也寫有『No pain no gain』(一分耕耘一分收穫)。」

觀賞四季變化 認識生老病死

李韻璇主任表示,為了配合學校去年度的關注事項及天主教教育五大核心價值中的「生命」,而設計出「生命教育——『植』得人生」計劃。身為初級花藝師的她指出,學生在日常生活中容易接觸到植物,所以期望藉此計劃,以生命影響生命,並讓學生認識到萬物皆是由天主創造。

李主任提到,學生在新冠疫情下難以外出參觀,有些學生更要面對親友突然患病離世,「校園內的植物是無聲的教具,它們的生命也能啟發同學,透過植物在四季的變化,認識生老病死。」

校長余詩慧表示,學校四周有著不同植物,操場旁更設有「魚菜共生」區域,種植了小番茄、生菜等,「這計劃讓學生體會到在校園內的生命力,以及人與環境之間的結合。」

此外,余校長提到,學校本學年的關注事項為「家庭」,視藝活動中也會加入家庭元素,「希望把天主教教育五大核心價值連貫在學生的六年小學生涯中,讓他們學會愛主、愛人、愛大地。」

李主任堅信「今天為學生埋下藝術種子,他日成為學生創意的泉源,綻放生命的色彩」,她希望學生能發展潛能, 發揮各自的才幹。(吳)

中學動態

2023.02.12

喜樂中學-動態

聖嘉勒女書院•升學資訊日

(本報訊)聖嘉勒女書院早前舉行升學資訊日。校長陳黃碧瑜指出,學生在主保聖人聖嘉勒「真理必勝」的引領下走向光明,同時秉持「智、義、勇、節」四樞德,建立正確的價值觀。

三位副校長分別就學與教、全人發展,及入學報名程序作介紹。學校自中一開設英國文學科,並透過舉辦英語廣播、英國文學戲劇比賽等活動,為學生創設濃厚的英語學習環境。學校亦十分重視經驗學習,積極安排課室以外的多元學習,如電影欣賞、旅行日、球類比賽等,以擴闊學生的視野。

在校友分享的環節,校友馮思珩醫生感恩當年在老師及學姐的引導下,充滿信心地面對第一屆文憑試的考驗。她表示,老師當年鼓勵她要時刻裝備自己,調整良好的心態,有助她日後面對工作的種種挑戰。

當日有管弦樂團、中國舞蹈隊等精彩演出,盡展學生的才藝。學校還安排了校園導賞,讓參觀者親身感受學校的學習氛圍。(教)

明愛粉嶺陳震夏中學35周年 校慶開放日暨升中資訊日

(本報訊)明愛粉嶺陳震夏中學早前舉行35周年校慶開放日暨升中資訊日,展示學校特色及師生成果,亦舉行升中選校講座及創新科技體驗日。

校長何應翰在升中選校講座中,向家長講解升中選校策略及介紹情意教育。他指出學校致力培育勤學、關愛、尊重、堅毅、珍惜和誠信的震夏人素質,深願每一位學生都能才德兼備,成為社會上可靠的棟樑。該校透過實踐心靈教育,提升心靈素質,培養師生對生命的深層檢視。此外,為了讓小六學生有實踐面試的機會,老師為區內小六學生提供「中一入學模擬面試」,讓學生們早作準備。

此外,在創新科技體驗日當天,於學校操場上展出全港青年STEAM比賽,及「人工智能AI及社會智能SI」參賽作品,參賽的中小學逾40間。(教)

德貞女子中學資訊日

(本報訊)德貞女子中學早前舉辦資訊日,向區內小六家長及同學簡介升中資訊及本校概況。

為了讓小六家長及同學對升中資訊有更深入了解,該校為家長舉辦升中資訊講座,讓家長了解本校的辦學理念及升中要求;而小學生則同步參與升中模擬面試,為未來升中面試作好準備。

在講座及模擬面試後,該校安排多項活動讓家長和同學參加,包括校園遊踪、迷你教室、English CAFÉ、德貞有心人之「創意手作坊」、科學科與STEM活動、英文科及日語科攤位等。

迷你教室方面,設有音樂科「鼓吓 BEAT IT!」、視覺藝術科「塑膠彩漸變印花布袋設計」,及科技與生活科「聖誕雪球蛋糕」等活動,讓同學體驗中學所教授的課題。(教)

梁式芝書院•學習活動日

(本報訊)梁式芝書院中二級同學早前到鹽田梓參與學習活動日,由鹽光保育中心的工作人員提供導賞,讓同學了解鹽田梓村的文化及生態保育。

在導賞的過程中,同學認識了小島的鄉情,自然保育、簡樸生活等價值,同學亦前往島上的聖若瑟小堂,了解聖若瑟主保聖人,更認識到鹽田梓是天主教早期在香港的主要傳教地區。該聖堂亦被評為亞太地區文化遺產。

學生在旅程中欣賞造物主的創造,使其身心靈得到舒展及提升。(教)

中學專題

2023.02.12

德蘭中學推動STREAM教育

培育創意思維與藝術美

(本報專題)知識可以改變命運,科技演變則改善人的生活質素,德蘭中學校長葉妙顏認為, 透過STREAM教育,培育女生創意思維與藝術美感,更能改變社會,為有需要的人作出貢獻,從而學習德蘭中學主保聖女小德蘭的芳表: 「信靠上主、純樸平實、明辨是非、捨己為人、永不氣餒,並勉力實踐『慎思明辨』的校訓。」

葉校長指出,校方鼓勵學生在各方面把STREAM教育包括:科學(Science)、科技( Technology ) 、宗教╱閱讀( Religions╱Reading ) 、工程(Engineering)、藝術(Art)、數學(Mathematics)在校園每個角落展現出來。例如校內的手繪樓梯畫、每樓層電梯門面的畫作、學校牆身壁畫等,也結合藝術創作與電子繪圖(簡稱電繪)的數位插圖技術。本學年,該校宗教室延伸的長廊,以電繪設計了多幅宗教壁畫,展現天主教教育核心價值,所有修讀視覺藝術科的學生及部分家長也參與名為「恩臨天地」的繪畫創作。葉校長認為,讓更多學生參與其中,更能從作品意念中認識宗教信息,壁畫均繪上玫瑰花,顯示該校主保聖女小德蘭的美德。

自幼稚園已喜愛繪畫的中五學生吳泳緻,現於該校選修視覺藝術科及宗教與倫理科,她說,在老師鼓勵下參與不同創作,如設計樓梯畫、宣傳學校的橫額等,本學年她嘗試以視藝與音樂設計電梯門,她以電繪創作插圖, 編程編寫樂曲, Micro : bit 製作感應器, 展示S T R E A M 元素。當進入電梯內,Micro:bit 通過感應器收到指令自動播放樂曲,「平日老師和工友工作忙碌,當他們在電梯內聽到音樂,可以暫時放鬆心情。」

吳泳緻表示,希望藉著發明回饋學校職員對學生的付出,「學校於本學年的德行主題是『家庭』,為表達校方對所有同學的關愛而製作這設計。」她表示校方為學生提供不同創作機會,提升她繪畫的技巧與創意力,也能把設計品融入生活。本年是該校創校45周年,她負責設計校慶標誌,修讀化學科的高中學生在課堂中研發及調製薰衣草香味的酒精搓手液,於校慶活動中送給來賓。

設計與發明改善生活

該校已連續兩學年,在學與教博覽向教育工作者分享推動STREAM教育的成果,上學年分享為中一至中三提供的STREAM課程「STREAM for GIRLS」分享設計思維的教學經驗;本學年結合音樂科、宗教科、學校社工等組別合作,設計全校普及性的心靈藝術課程。

該校部分學生亦於去年12 月的學與教博覽展示STEAM作品。其中有份參展的「AI腦友Jinn」的中三學生,其作品於去年在Samsung Solve for Tomorrow 2021 學界科技比賽獲得中學組冠軍,同學們以AI人工智能技術設計一個守護長者身心健康的陪伴型人工智能機械人「AI Jinn」,特別陪伴及照顧患有認知障礙症的人士,透過Al訓練提供預防阿茲海默症的訓練,參與學生之一的何璧言介紹她們的發明時表示,設計「數字故事卡」提升長者認知能力訓練,增強專注、邏輯思維、記憶等能力;人工智能家居裝置「AI Jinn」機械人可作為辨認對象身份的功能,也可以幫助長者記憶家人容貌的訓練,協助長者鍛鍊短期記憶及認知。

「AI腦友Jinn」組員侯彥廷的外婆患有輕微的認知障礙症, 面對健忘問題令家人擔心外婆在家的安全,因而構想發明「AI Jinn」機械人;另一學生鍾樂然稱,香港面對人口老化,長者人口增加,透過科技能提升長者的生活質素,也藉著發明守護長者身心健康的機械人,提醒大眾關注長者健康。學生均表示,藉此體會科技與生活息息相關,從中幫助長者,帶出家庭與愛德的天主教價值。

善用科技,從而幫助他人,為社會作出貢獻,便是該校希望學生活所學, 理科及STEM統籌主任蕭煒炘表示,學生藉著參賽,過程中使用如3D打印、鐳射切割機、編程等儀器及電腦程式設計, 從發明惠及他人的生活,探索天主教核心價值。

修讀企業、會計與財務概論科的兩名中五學生蔡樂怡及姚采兒,去年11月與同學參與Project e Cube,自製逾250 多款以奶油膠設計的飾品:鏡盒、髮夾、手鏈等,在明愛賣物會中義賣, 並於校內的STEM週銷售。

學習營銷 經驗STREAM學習

學生蔡樂怡形容,由零開始直到產品成形,過程中需要作出不同試驗,例如奶油膠要在和暖的環境中製作才能擠出不同形狀;定價與包裝,也要考慮成本及產品的普及度。「能夠應用所學,如行銷理論及創意思維理論也能實踐出來,提升我在自主學習及對學科的興趣。」

姚采兒同學認為,大量製作產品並不容易,同學要在課餘時間製作,「每個款式也是獨一無二,儘管製作時間長,花上心機與耐性, 當想到物品用作義賣便感到有價值。」

任教企業、會計與財務概論科科主任梁淑茵認為,藉著活動讓學生體驗整個營銷環境,有助學生更了解STREAM 學習的體驗。

蕭煒炘主任解釋,活動以Project e Cube命名,即是工程設計過程(Engineering design process)、企業家精神(Entrepreneurship),以及學習體驗(Experiential learning)。學生透過設計思維的流程,引導學生期望營銷的產品, 「學生定立銷售對象再進行資料搜集,試驗產品並作出修正,運用科技元素,最後落實產品設計、包裝及發售。」整個過程正是經驗STREAM的學習。(高)