昔日文章

小學專題

2023.06.18

景林天主教小學

環遊世界 視覺藝術展

(本報專題)暑假將至,不少家長會帶著子女於此悠長假期出國旅遊。景林天主教小學剛在學校禮堂舉行以「環遊世界」為主題的視覺藝術展覽,並首次加入元宇宙元素,同時舉行元宇宙藝術展覽,藉此帶領參觀者在現實以至虛擬世界中, 透過視藝創作,「遊覽」世界各地,認識不同的藝術文化及風格,與家長帶子女往外地旅遊,實有異曲同工之妙。

視藝展分為「亞洲」、「歐洲」、「非洲和大洋洲」、「南美洲和北美洲」共四個展區,展出全校學生的視藝創作。六年級學生李可晴所參與的圖騰柱作品,便在南美洲和北美洲展區展出。

可晴參考印第安圖騰柱的外形及色彩,剪出色紙再貼於畫紙上,創造出不同的圖騰圖案。她所創作的開心及生氣表情的圖案,於圖騰柱上呈現強烈的對比。可晴完成其個人作品後,再結合其他同學的作品,拼成一條圖騰柱,喻意「團結就是力量」,結合不同的作品使之成為美不勝收的傑作, 讓同學更加明白團隊合作的力量。

學生擔任視藝展導賞員 介紹展品

是次視藝展於5月27日開幕,期間邀請校監、神父、區內校長、家長及幼稚園學生參觀,視藝科科主任蔡思慧老師指出,部分高年級學生在視藝展中擔任導賞員, 向參觀者介紹展品,無論在面對家長或小朋友時,都運用了不同的介紹技巧;在導賞的過程中,學生的演說能力得以提升。

李可晴是展覽的導賞員之一,這次經驗讓她更加了解不同地方的藝術文化。在眾多藝術品中,她對亞洲展區的印花扎染布料印象最為深刻,「用橡筋綁著布料,沾顏料後,再等六至八小時,乾透後解橡筋便完成」,這讓她感到神奇絕妙。

四年級學生羅詩晴與同學以在陶藝拔尖班所製作的壽司陶瓷盛器,參與這次視藝展的展出品。她稱:「我喜歡吃壽司,便選擇做這陶瓷作品,藉此展現日本的飲食文化。」她運用了陶藝的手捏法, 製作這件作品。詩晴的父母亦有參觀是次展覽,欣賞詩晴與姐姐的作品,並拍了很多相片,以作留念。在視藝展的第一天,學校邀請了香港首位VR虛擬繪畫藝術家黃學豐表演VR繪晝,詩晴亦有幸與他在虛擬世界一起創作。

學校自2015年起,連續八年為學生舉辦視藝展,另一位四年級學生楊子慧於一年級開始參與視藝展,她很高興能與更多人分享自己的創作。她在視藝堂創作了墨西哥民間藝術鏡子,此作品於南美洲和北美洲展區中展出。子慧運用曼陀羅藝術,創作以對稱圖案為主的作品。由於作品主題是聖誕節,她畫上很多聖誕樹、禮物及房屋,營造濃厚的聖誕氣氛。她喜歡視藝,所以十分享受創作過程。

三年級學生羅思妤於本年3月,在學校於回復全日面授課的下午「HAPPY HOUR 」時段,參加了天主教鳴遠中學所舉辦的「畫蘭喜相逢」到校中小交流活動,學習繪畫水墨畫的技巧。她所畫的蘭花水墨畫也在這次視藝展中展出。

元宇宙藝術展覽

本年,學校同時舉行元宇宙藝術展覽,讓參觀者打破地點、時間限制,隨時也能參觀展覽。思妤亦有參與設計這藝術展及擔任導賞員;她為展品錄製簡介後,再上載於藝術館中,讓參觀者了解作品的創作理念。思妤表示喜歡元宇宙藝術展,因為空間感大,且能於近距離欣賞作品時,也不怕把作品損壞。

視藝科科主任何嘉盈老師指出, 視藝展的課程融合在學校的視藝科常規課程中,學生於去年9月便開始籌備視藝展。何老師指出,學生在策劃視藝展時能得到特別的創作經驗,因為他們要思考如何擺放作品,才能產生更美的效果。她認為學生成為策展人之一,才能更投入於活動中。

結合視藝與科技

何詠懿校長分享舉行視藝展的原因時表示:「學生喜歡視藝創作,但很少機會與不同的人分享。」她期望展覽可讓學生有更多機會與人分享藝術創作,從中獲得滿足感及成就感。她更表示,視藝創作可以訓練小朋友的創新思維能力。她認為在創作過程中,學生能學會欣賞世界不同的美。

學校每年為視藝展訂立不同主題,而學校早於一年前已開始計劃是次視藝展,由於當時疫情尚未平復,學校便訂定主題為「環遊世界」,期望在疫情下雖然四處遊覽的機會減少,但仍可透過這視藝展覽,帶領小朋友環遊世界。

近年STEM學習大行其道, 何校長稱本年視藝展之所以加入元宇宙元素,除了希望善用科技,在展覽完結後,仍可以保存學生作品外;更希望讓小朋友有更多機會從不同角度接觸科技,配合科技日新月異的發展。(吳)

中學專題

2023.05.21

天主教鳴遠中學

辦水墨畫展覽 推動中華文化

(本報專題)天主教鳴遠中學的學生,透過認識香港國畫家趙素仲的中國水墨創作,認識中國文化、智慧與藝術的美感,更有學生跟隨趙老師學習中國水墨畫繪畫技巧,並一同於展覽上展出。

該校於4月19日至5月2日與暘谷藝術協會在校內合辦畫展,名為「游於藝——德馨心悅」趙素仲老師作品到校展,展覽設有多個主題展館,包括仙子館及智慧館、香港館、生命館,展出香港國畫家趙素仲多幅作品外,於本年由趙老師任教的十位鳴遠中學學生的作品, 也在該校的「鳴遠藝廊」展出。

該校為推廣中國畫,視覺藝術科科主任彭淬礪老師於3月至4月向景林天主教小學三年級學生,分享趙素仲老師的蘭花作品,並教授學生學習繪畫蘭花,20多幅由小學生繪畫的蘭花作品也於展期中展出。

展覽亦展出上學年初,鳴遠學生在視覺藝術科與地理科跨科協作而成的毛筆畫作品,彭淬礪老師指出,其中中一學生以「我們的厚德」為題,學生從該校位處將軍澳厚德邨的社區,在區內考察及拍照,學習土地利用,以毛筆繪畫他們眼中的社區,「題材正好回應趙老師於四年前與本地學生合辦作品展時,以『欣賞——我們的香港』為題,從國畫筆下畫出眼中的香港。」

彭老師表示,該校近年在視覺藝術科推動中國藝術元素,其中於初中視覺藝術科加入中國藝術評賞,也學習中國繪畫。藉此提升學生藝術潛能與素養。

學生跟隨國畫家繪畫

天主教鳴遠中學是第一所得到趙素仲老師教授國畫評賞及教授國畫筆法的學校,是次共10名中二至中五對視藝或中國文化感興趣的學生參與。

「趙素仲老師15歲時,從廣州來到香港與家人團聚,當時她是新移民,對香港周遭事物也感到陌生,她以畫抒發感情,說出新移民的心聲⋯⋯」中二學生何小麗於2020年來港定居,她在展覽期間向來賓介紹趙老師於2014年畫下的《望夫石的悽愴》作品時,認為趙老師的作品是她心靈的安慰,她形容來港時剛升上中學,面對文化差異與語言上的困難,需要長時間適應,「我作為新移民,她的作品深深打動著我。」

中五學生譚煒豪有幸在趙老師的指導下與她共同創作,「第一課趙老師教我們畫荷葉,最初我未懂得控制墨水,毛筆畫在畫紙上,墨水也化開,正當以為這是一幅失敗之作,趙老師看到笑一笑,便上前在圖畫上加了數筆,立時把荷葉變成南瓜。」他從國畫師豐富的想像力,明白只要多發揮創意,中國國畫可以變化多端。

另外,令所有學生感受至深,是趙老師在課堂中以學生的名字題句,以及送上刻有學生名字的圖章,煒豪說:「我的名字是譚煒豪,趙老師便以『豪』,送上『豪情傲西風』,意思是豪邁堅強不屈面對困難。老師的勉勵使我十分感動。」

中三學生楊唯德首堂學習國畫時,他所畫的蓮蓬,用色及形態也展現美感,更得到趙老師讚賞,唯獨是他的筆跡被老師批評,當他聽到評語後,便每日練字,「因為繪畫中國畫除了畫功外,字跡也很重要,老師的評語激勵我要寫好中文字。」

中五學生何詩怡及韋心怡均表示,珍惜這次機會,詩怡在學習畫蓮花倒影時,沒想到可以趁著墨水仍未乾透時把畫紙對摺造成倒影效果;心怡練習筆法時,原本畫上葉子卻有如眉毛形狀,她感激老師不斷示範,讓她明白箇中技巧。

展覽期間設公眾導賞,就讀中四的黃德恆是導賞員之一,他說從介紹展品讓他深入認識每件作品帶出的信息,「向公眾人士介紹時,所有作品也有故事, 及畫家當時的心路歷程。」

創作與思念化成生命祝福

在「生命館」展館,展示了趙素仲的《天上人間——我們的往返》書中畫作外,也有去年在該校畢業的劉基新的一系列思念他愛犬的作品。

劉基新幼童時期在廣西成長,五歲時他帶同愛犬遷往外祖父母的家後不久,愛犬不習慣新環境而走失,基新從此 與愛犬失散。「這個是我在中學文憑試視覺藝術科校本評核的作品,原本以我的視覺畫下對牠的思念,後來我看過趙老師『有苦自己知』的作品,反映她對苦的看法後,讓我明白不能只憑自己的視覺看痛苦。」

藉著趙老師的啟發,基新豐富了作品意念,他在作品中換位思考,再畫上從愛犬的視覺的畫作:他把愛犬畫在中央,背後畫有無數的犬隻,以示狗一直忠心地在天上等待與主人重逢,再製作半立體作品,及以立體裝置藝術「神化犬」以示他認為愛犬的轉化,犬隻眼中貼上他的容貌,有如是他兒時的愛犬一直望著主人。他說此經歷至今仍然歷歷在目,不能忘懷,但能夠從藝術的不同角度,記錄他對亡犬的感受。

天主教鳴遠中學袁玉蘭校長表示,藉著一系列推動中國文化藝術的活動,拓展學生藝術領域及提高學生藝術素養, 給予學生接觸國畫家,跟隨大師學習的機會難得,從多元化的學習機會及體驗,發掘對中國文化的興趣,從中國傳統的美麗,培養學生品德價值。(高)

小學動態

2023.04.30

喜樂幼小 - 動態

荔枝角天主教小學•學生視藝展

(本報訊)荔枝角天主教小學早前舉行「學生視藝展」,於學校展示學生視覺藝術作品,讓學生及家長都能有機會欣賞學生的創作。

學校舉辦視藝展的目的,是展示學生的成就及讓同學互相觀摩;本年更展示不同的視藝作品,有滲入STEM原素的立體打印、3D立體打印筆創作、液壓機械手臂;有與中國文化連結的獅頭創作、水墨畫、新年掛飾;有充滿香港情懷的免燒陶泥作品。同學都能通過藝術創作,展示個人的才能及意念。

學生藝術大使謝嘉豪同學表示,他十分高興能參與「學生視藝展」,當中更有自己的個人畫展。他認為通過藝術展可以令更多同學接觸不同視藝創作,同時在擔任導賞員的過程中,亦令更多同學及家長認識視藝創作,能讓更多同學感受到繪畫的樂趣。(少)

聖家學校•常識科及宗教科合辦活動

(本報訊)聖家學校為了讓學生在課堂以外的地方進行學習,擴闊視野,常識科組及宗教科組合辦活動, 帶學生參觀動植物公園及欣賞宗教電影。

活動當天,學生參觀香港動植物公園,認識園內的花草植物及觀察一些小動物和鳥類的特性。其後30多位師生一起到堅道教區中心,參加由香港培聖會主辦的「聖依納爵傳」電影欣賞會。影片介紹聖依納爵的生平:他由於一次腳部受傷,而改變了他的一生,皈依天主。學校希望透過欣賞電影,能為學生帶出以下訊息:每個人都可以在不同情況下,遇見天主,而祈禱及看聖人傳記是其中一個方法。再者,天主是愛,做錯事時,若能悔改,天主便會寬恕。電影欣賞會後,學校亦為學生分析及講解,釋除學生疑問及初步了解聖依納爵的「靈修」方式。(樂)

香港天主教教區學校聯會(幼稚園組)•教育研討日

(本報訊)香港天主教教區學校聯會(幼稚園組) 於3月10日在東涌天主教學校,為17 間幼稚園教師舉行教育研討日, 主題:「靜觀減壓」。當日總校監廖慕賢、校董黃敏兒、校董李蘇珊、17位校長及245位教師出席參與。

是次活動邀請了明愛全人發展培訓中心的輔導及教育心理學家李劉穎瑩為主講嘉賓,目的是透過靜觀活動讓教師關愛自己的身心靈健康,加強自我覺察力和專注自己內心平靜的狀態,學習用靜觀方法調適內在情緒。

活動分兩部分:上午部分主要是「靜觀伸展」和「身體掃描」的練習,下午部分則體驗「靜觀步行」和「靜觀呼吸」。講者引導參加者心神安頓,在「靜」中去覺察、專注自己當刻的狀態;也從另一角度聆聽和感受內心的聲音,與自己溝通和作出調適。

活動總結時,廖校監和兩位校董勉勵參加者多抽時間練習,關顧和懂得愛自己,身心靈健康才有正能量去關愛他人及學生,繼續在幼教路上作天主的工具。(喜)

西貢崇真天主教學校(小學部)•鹽田梓朝聖之旅

(本報訊)西貢崇真天主教學校(小學部)三年級學生早前到鹽田梓參與朝聖活動。當天由鹽光保育中心的工作人員提供導賞,讓學生了解鹽田梓的文化及當地的自然生態保育。

導賞員向學生介紹了鹽田梓的歷史及特色、自然生態保育、村民的簡樸生活等,導賞員亦帶領學生前往聖若瑟小堂,認識主保聖人聖若瑟及了解聖福若瑟神父曾在鹽田梓的傳教工作,該聖堂亦曾獲得「聯合國教科文組織亞太地區文化遺產優良獎」。在導賞的過程中,學生不但認識到鹽田梓是天主教早期在香港的主要傳教地區,而且更欣賞天主的創造,學懂愛護大自然。

「鹽田梓朝聖之旅」是每年三年級學生的恆常活動,配合三年級的級主保(聖方濟亞西西)及宗教課程,過往三年因疫情而沒有舉行,今年學生可以參與,他們都很期待,更珍惜今次可以接觸大自然的機會。(年)

體藝傳情_小學

2023.03.05

瑪利曼小學黎熹兒

運動與水墨畫 動靜皆宜

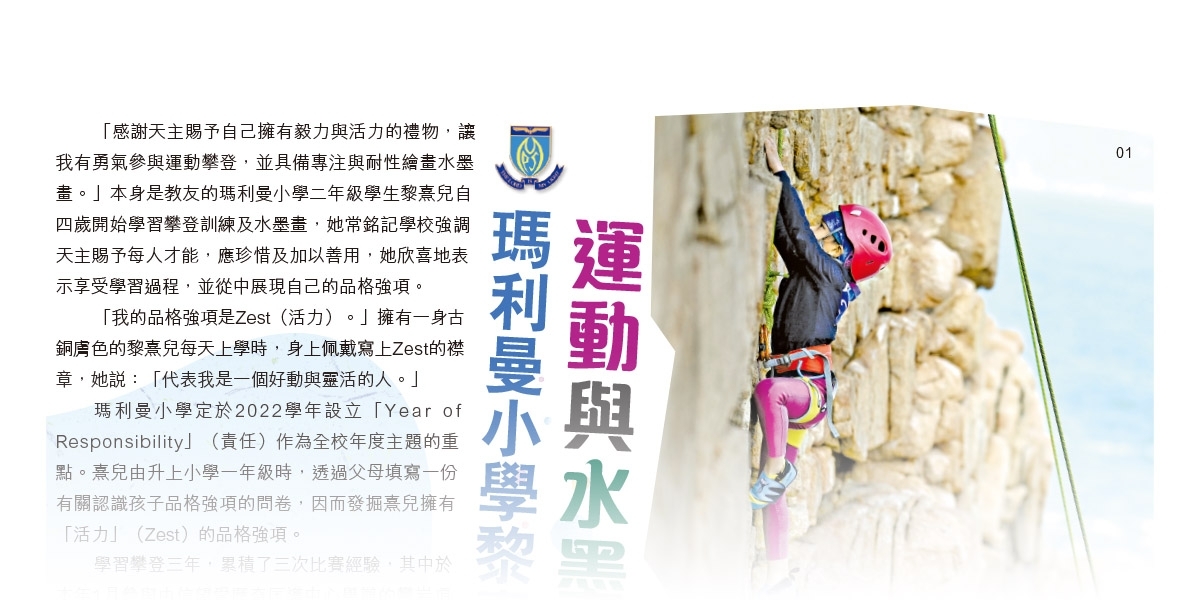

「感謝天主賜予自己擁有毅力與活力的禮物,讓我有勇氣參與運動攀登,並具備專注與耐性繪畫水墨畫。」本身是教友的瑪利曼小學二年級學生黎熹兒自四歲開始學習攀登訓練及水墨畫,她常銘記學校強調天主賜予每人才能,應珍惜及加以善用,她欣喜地表示享受學習過程,並從中展現自己的品格強項。

「我的品格強項是Zest(活力)。」擁有一身古銅膚色的黎熹兒每天上學時,身上佩戴寫上Zest的襟章,她說:「代表我是一個好動與靈活的人。」

瑪利曼小學定於2022 學年設立「Year of Responsibility」(責任)作為全校年度主題的重點。熹兒由升上小學一年級時,透過父母填寫一份有關認識孩子品格強項的問卷,因而發掘熹兒擁有「活力」(Zest)的品格強項。

學習攀登三年,累積了三次比賽經驗,其中於本年1月參與由信望愛歷奇匡導中心舉辦的攀岩項目上更贏得冠軍。每次她認為自己能完成一項值得嘉許的事情,她會簽發由學校提供的「支票」, 「過去三次比賽,我也簽發具備『毅力』的『支票』,每張支票也會有代幣讓我兌換願望。」

原來該校為鼓勵學生多發掘及肯定自己的能力,不論是家長或學生均可按學生的品格強項填寫「支票」,票上列明學生透過參與活動或在生活中展現的品格強項,家長及班主任須在票上簽署以茲證明。熹兒會儲起由支票兌換的代幣,願望是, 「我希望能與Ms. Lo(勞家明校長)砌Lego。」

敢於嘗試 不怕挑戰

現時7歲半的黎熹兒形容攀石運動「有點難,但我並不害怕。」她最初學習運動攀登,看到石牆上色彩斑斕的石頭覺得吸引,在教練的指導下,一步步攀上石牆最高處。每次攀石她會攀上10至20米高的石牆,她說不感到害怕。由4歲接受攀登訓練, 在人工的攀石牆攀石,她也到戶外攀爬天然岩壁,過去她到過石澳大頭洲、歌連臣角黑角頭岩壁等地。兩者相比,她認為天然岩壁難度更高,更具挑戰,「只要具備難度,便覺得很好玩!」

黎熹兒的母親黎陳浩華表示,在女兒學習運動攀登的初期,她也一起參與,黎太說:「親身參與,才能經歷女兒攀岩時遇到的情況。」

除運動外,黎熹兒也有靜態的一面,她由幼稚園時期,已參與學校在賽馬會創意藝術中心舉辦的藝術展,由四歲半開始學習水墨畫至今,剛於去年11月,她跟隨水墨畫導師在香港視覺藝術中心參與展覽,展出她的「美麗的孔雀」水墨畫作品。父母在畫展的分享冊中寫道,沒想到活潑好動的熹兒在學習水墨畫技巧與構圖對比的過程中,培養耐性與專注度。

熹兒形容,一幅孔雀作品大約需要花上四堂,合共八小時才完成,她說:「繪畫孔雀是屬於八歲的程度,我當時剛七歲,也想作此挑戰。」繪畫時需要專注,如畫上黑色的眼睛、羽毛的線條等,繪畫過程時也有機會出錯,她便與導師一起想方法補救,「在錯的位置上加上白色小花彌補。」

不論是攀石或是繪畫,熹兒皆喜歡向難度挑戰,黎太欣賞女兒擁有毅力的精神,「女兒願意接受挑戰,只要難度愈高,趣味愈大。」黎太表示,攀石展現女兒好動與勇氣,配合繪畫同時培育出靈活思考、專注與解難的一面。對於熹兒而言,她說想為自己加一張繪畫水墨畫的「支票」,熹兒笑著說: 「從繪畫展現出毅力,因為我學習水墨畫多時,一直也沒有放棄。」(高)