昔日文章

體藝傳情_中學

2024.04.21

長沙灣天主教英文中學曾康溢

沉著應戰將失敗化作動力

「練習和比賽都會經歷很多挫敗,令我學懂了不要放棄,要從失敗中學習。只要站起來的次數比跌倒多一次,最後便會成功。」作為跳高運動員,就讀長沙灣天主教英文中學中四的曾康溢, 對校訓「自強不息」有深刻的體會。他解釋,一場跳高比賽動輒要花上一、兩小時,從第一跳開始到發現有機會爭取名次,過程令人緊張,但體力又已消耗得七七八八,「在這個重要關頭,更要有堅持下去、撐到最後一刻的心態,才能令自己有好表現。」

他在中二時勇奪中學校際田徑賽男丙跳高賽事冠軍,在今年初舉行的教區中學聯校運動會和校際田徑賽男乙跳高賽事均獲得銀牌。在中二那次比賽中,叫他最難忘的卻不是獲獎,而是隊友和同學為健兒們打氣的團結和熱血場面,特別是由學生會帶領的啦啦隊,「他們叫喊了幾回經已聲嘶力竭,可見真的是出盡全力為我們打氣,令我十分感動。」

以運動來減壓

曾康溢小學時已長得比同年同學高大,老師看中他這個優勢,在他四年級時開始培訓他參加跳高項目。最初他只是把比賽當作遊戲,慢慢跳出成績後便感受到壓力,「大概是來自別人的信任和期望吧,但這種壓力某程度上也給予我動力去跳過那枝橫桿,加倍努力地避免把它踫跌。」

累積了比賽經驗,曾康溢說已習慣壓力,更悟出「專注做自己」的應對方法:「最重要是保持冷靜,假若太緊張令前面的步驟做得不好,到起跳接近橫桿時也難以做得好,所以一定要每一步、從頭到尾想清楚自己要怎樣做。」

現時他每星期接受五至六天的訓練,包括每天下課後約兩小時練習,除了操練跳高技巧和動作,亦要鍛鍊體能。他表示,臨近比賽時要加操,少了時間進行他視為「娛樂」的球類運動, 也是壓力積聚的源頭,便會靠其他運動來減壓,例如在訓練時刻意跳起觸摸籃球框架, 以增加成就感;在家則會做些拉筋動作來放鬆心情。

享受挑戰自我

在六年的跳高生涯當中,曾康溢最享受挑戰自己的最佳成績, 形容過程十分刺激:「跳高是在每一跳增加橫桿高度,到了接近最佳成績時,便知道是須要突破自己的時刻,將要挑戰之前未能成功跨越甚至是從未試跳的高度。這時候不管多冷靜也總會緊張起來,但我很喜歡這種挑戰,如能成功突破會很有成功感。」目前他的個人最佳成績是1.87米,希望能再進一步把成績推至1.9米或以上,之後會再視乎成績,決定是否當全職運動員。

跳高項目要求運動員每一跳拾級而上,曾康溢其中一句座右銘亦正是「trust the process」(相信過程),尤其是練習過程。他曾經歷連續多場比賽表現不佳,令他有很大挫敗感,甚至質疑是否勤加練習便能獲取好成績。當時他反思過去的成功,告訴自己要相信歷年訓練帶給他的回報與成就,縱使偶爾未能達致預期效果,付出的努力一定不會白費。

該校田徑隊負責老師吳志偉笑言,曾康溢確是一位很冷靜的運動員,「即使在試跳低桿時失手,也好像對他沒甚麼影響,仍能保持專注的表情。」他又指,除了比賽成績,學校亦重視培養學生運動員的信心和正面心態,令他們日後不論在學業或社會上面對任何挑戰,也能保持韌性,努力一步一步實踐自己的目標。(黎)

最新資訊

2024.04.21

【catch】公教報有片睇

【catch】是公教報的新聞影片,已正式開台!

專注捕捉第一手

.教區新聞

.堂區活動報道

.教會資訊

.神父/修女/平信徒專訪

.中小幼學校專題報道

.校園動態

.體藝傑出學生專訪

捉緊公教報的尾巴,齊做漁人的漁夫 !

最新資訊

2024.04.14

【catch】公教報有片睇

【catch】是公教報的新聞影片,已正式開台!

專注捕捉第一手

.教區新聞

.堂區活動報道

.教會資訊

.神父/修女/平信徒專訪

.中小幼學校專題報道

.校園動態

.體藝傑出學生專訪

捉緊公教報的尾巴,齊做漁人的漁夫 !

體藝傳情_中學

2024.04.07

香港華仁書院 梁梓軒

踏板飛騰 盼愈跳愈遠為港爭光

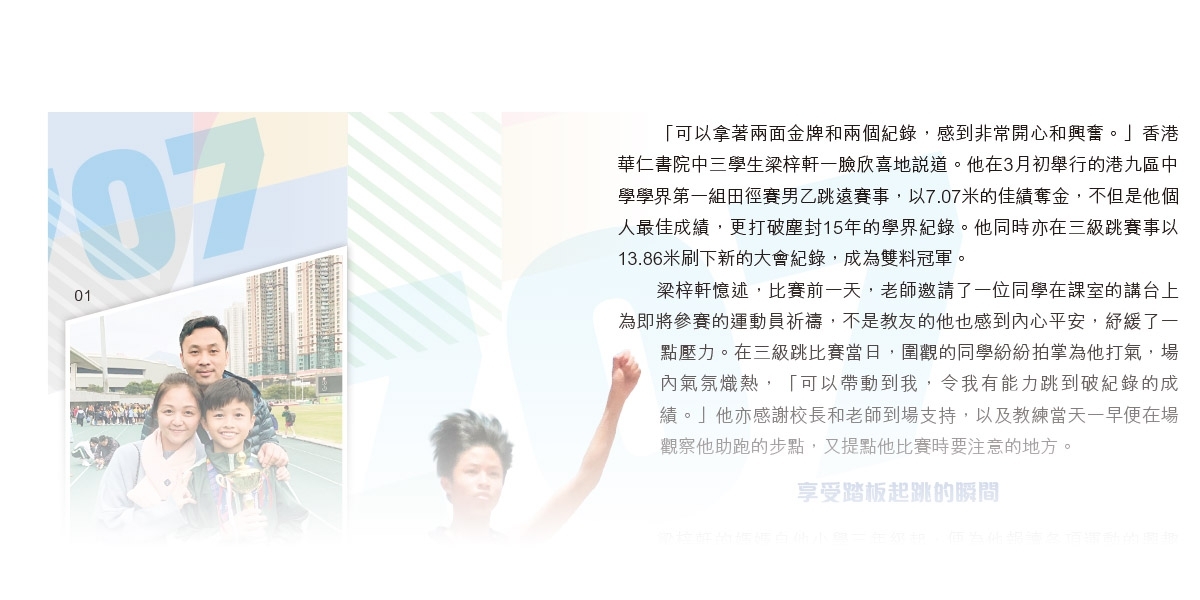

「可以拿著兩面金牌和兩個紀錄,感到非常開心和興奮。」香港華仁書院中三學生梁梓軒一臉欣喜地說道。他在3月初舉行的港九區中學學界第一組田徑賽男乙跳遠賽事,以7.07米的佳績奪金,不但是他個人最佳成績,更打破塵封15年的學界紀錄。他同時亦在三級跳賽事以13.86米刷下新的大會紀錄,成為雙料冠軍。

梁梓軒憶述,比賽前一天,老師邀請了一位同學在課室的講台上為即將參賽的運動員祈禱,不是教友的他也感到內心平安,紓緩了一點壓力。在三級跳比賽當日,圍觀的同學紛紛拍掌為他打氣,場內氣氛熾熱,「可以帶動到我,令我有能力跳到破紀錄的成績。」他亦感謝校長和老師到場支持,以及教練當天一早便在場觀察他助跑的步點,又提點他比賽時要注意的地方。

享受踏板起跳的瞬間

梁梓軒的媽媽自他小學三年級起,便為他報讀各項運動的興趣班,包括足球、排球、田徑等,希望發掘他的興趣和專長。活躍好動的他最終選擇了田徑,最初參與短跑,後來老師認為跳遠更適合他, 他也對這項目更感興趣,便專注發展:「我小時候已很喜歡到處跑來跑去、跳來跳去,特別是跳進沙池,覺得蠻好玩的。」

雖然幼時喜歡跳沙池,但成為跳遠運動員後,他最喜歡的是起跳的瞬間:「我最享受踏上起跳板那一刻,可以聽到踏板『砰』的一聲,我挺喜歡這聲音;起跳後騰空的時間我也頗喜歡……反而在落沙池時,若落地的姿勢不好,會弄痛自己。」

梁梓軒去年才轉校到香港華仁書院就讀,最初不太適應新環境,加上要同時應付學校考試和學界比賽,覺得壓力很大,試過因練習時表現未如理想,傷心得獨個兒哭起來,幸得教練和田徑隊隊友安慰和鼓勵, 才繼續練習。他補充,剛進校隊時與隊友並不熟稔,但他們均友善地主動跟他聊天,現已成為一起上學、玩耍、練習的好朋友,有助他適應校園生活。

專注練習盼代表香港出賽

現時梁梓軒每星期受訓三天,其中兩天跟隨跳遠教練提升跳躍技術,另一天則由體能教練鍛鍊體能。由於訓練通常在傍晚6時開始,為了善用時間,他會於放學後留在學校溫習,到差不多時候直接前往田徑場練習,一練便是三小時。他坦言,偶爾也會覺得辛苦,但一定會撐住: 「我真的很喜歡跳遠,這個動力令我可以堅持下去。」

刻下他的目標,是鞭策自己認真地勤力練習,務求突破自己再跳遠一點,希望成績足以加入港隊,在今年的海外賽事代表香港作賽,例如4月底在杜拜舉行的亞洲青少年田徑錦標賽、內地的全國少年田徑錦標賽等,為港爭光。

香港華仁書院田徑隊的負責老師陳展雲認為,梁梓軒以往給人的感覺「好BB」(像個小孩子),自信心不算強,但在學校支持和科學化訓練的配合下,令他在今年學界比賽「大爆發」,變成一位真正的運動員,期望他再創佳績:「他在比賽中得到自信,令他可以訂下更遠大的目標,亦直接增加他在學習方面的信心,兩者相輔相成。」校長陳偉倫博士亦認同,運動能培養學生的精神力量,以面對未來的挑戰。他樂見梁梓軒逐漸成長,希望他在運動方面找到理想,亦能在學業上好好發展。(黎)