昔日文章

體藝傳情_中學

2023.01.15

保祿六世書院吳昊婷

透過鏡頭 訴說青年的聲音

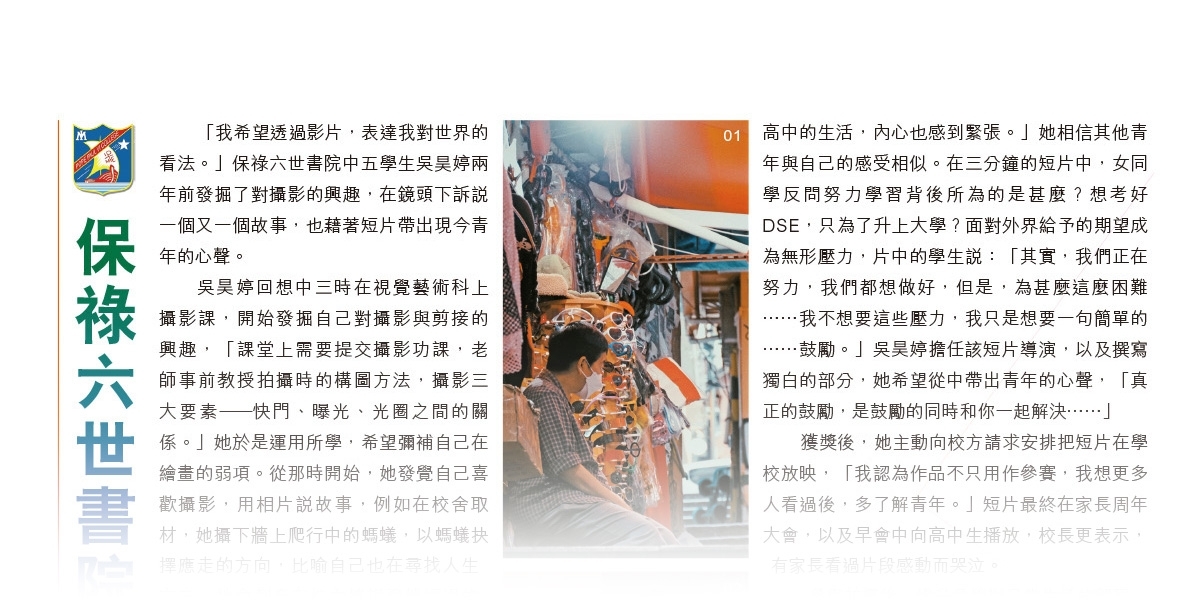

「我希望透過影片,表達我對世界的看法。」保祿六世書院中五學生吳昊婷兩年前發掘了對攝影的興趣,在鏡頭下訴說一個又一個故事,也藉著短片帶出現今青年的心聲。

吳昊婷回想中三時在視覺藝術科上攝影課,開始發掘自己對攝影與剪接的興趣,「課堂上需要提交攝影功課,老師事前教授拍攝時的構圖方法,攝影三大要素—— 快門、曝光、光圈之間的關係。」她於是運用所學,希望彌補自己在繪畫的弱項。從那時開始,她發覺自己喜歡攝影,用相片說故事,例如在校舍取材,她攝下牆上爬行中的螞蟻,以螞蟻抉擇應走的方向,比喻自己也在尋找人生方向;她會刻意在校內捕捉飛機經過的一刻,吸引人多留意校園的周邊環境。

藉短片說心聲

準備升讀中四的那年暑假,她與另外兩名同學參與由香港心理衞生會舉辦的拍攝比賽,獲得高中組冠軍,她的短片帶出關注青少年精神健康的重要,也幫助自己整理內心的思緒,「升上高中後,我對未來充滿著未知之數,既期待高中的生活,內心也感到緊張。」她相信其他青年與自己的感受相似。在三分鐘的短片中,女同學反問努力學習背後所為的是甚麼?想考好DSE,只為了升上大學?面對外界給予的期望成為無形壓力,片中的學生說:「其實,我們正在努力,我們都想做好,但是,為甚麼這麼困難⋯⋯我不想要這些壓力,我只是想要一句簡單的⋯⋯鼓勵。」吳昊婷擔任該短片導演,以及撰寫獨白的部分,她希望從中帶出青年的心聲,「真正的鼓勵,是鼓勵的同時和你一起解決⋯⋯」

獲獎後,她主動向校方請求安排把短片在學校放映,「我認為作品不只用作參賽,我想更多人看過後,多了解青年。」短片最終在家長周年大會,以及早會中向高中生播放,校長更表示, 有家長看過片段感動而哭泣。

參與拍攝後,提升昊婷對日常生活的觀察, 多了留意街上的人和事,例如清潔工友日常在社區的工作,也發現社區上有不少長者的足跡。

保祿六世書院位於葵青區的山上,常被人稱之為「山區女校」,學生普遍在學校附近居住,她也不例外,平日她主要活躍於葵青區,因著攝影讓她走出「山區」,到處拍攝,「我習慣一個人影相:植物、樹木、路人、天空等,我享受按下快門的聲音,是我減壓及治癒的時刻。」每當參與攝影比賽,她便相約拍擋到不同的社區拍攝,其中她於去年七月參與由世界傳道會那打素基金25周年慶典的「全港中學生短片創作比賽」,以「我.發現.愛」為題,走遍港島、九龍及離島拍攝200多條片段,在社區尋找愛的足跡。就在她與拍擋到尖沙咀取景當天,因投入拍攝而遺下手機,當她折返拍攝現場尋找時,一位清潔工友正在等候著手機的主人,「我真的發現了愛,讓我感到世界充滿愛。」

主動學習 分享成果

這次吳昊婷主動向全校師生發送電郵,邀請全校參與網上投票,投票選出最受歡迎短片,其實她不介意投票數字, 「只要有人有看過我們的作品,已能夠帶出愛的訊息。」

視覺藝術科科主任莊傑雄欣賞昊婷把握自學機會,例如她在中四時擔任學校大使,為學校拍攝短片作宣傳;她也是天主教活動小組的副主席,協助拍攝活動及剪輯片段;中四時她自薦獲選為副總領袖生,本學年她更是總領袖生,其榜樣展現該校的學年主題「自主學習、感恩承傳」的學習態度,他喜見昊婷從中培養出「具備方向及計劃,對她的成長很有幫助。」(高)

中學專題

2023.01.06

聖母無玷聖心書院

海洋拾荒圓環保使命

(本報專題)「我第一次潛進海底清理垃圾前,只知道海洋污染情況嚴峻,沒料到在海底兜了幾圈,發現海床盡是人為製造的垃圾,包括遊船河人士所棄置的酒瓶。垃圾沉得很深,要由潛水員撿拾,才能夠清理得完。」聖母無玷聖心書院學生余凱文參與了校內的「海洋拾荒──海洋保育計劃」後, 希望為人類大家庭的兄弟補償,更努力地為減少污染而改變生活習慣。

凱文與另外四位同學修讀專業潛水訓練課程並通過考核,成為國際認可的開效水域潛水員,繼而進修「打擊海洋垃圾課程」, 先後八次到西貢一帶海域清理海底垃圾,包括電子廢料及玻璃瓶。他們記錄海底垃圾的數據,並加入到全球數據庫中,協助國際組織制訂固體垃圾管理政策。

他們回到學校後,與同學分享海底的驚險之旅,從而推動校內的環境教育活動;又與同學到西貢一帶海灘清理垃圾,鼓勵低年級學生利用廢物,創作以環保為主題的藝術作品。

「八次潛水的難度不斷提升,讓學生為更遠大的目標服務……保護環境不會是一帆風順,但我們相信天主會幫助我們克服困難。」五位學生每次出海潛水前,校監鍾妙嫦修女與師生皆為他們的平安祈禱,並讓學生認識到,不論是出海清理垃圾,抑或創作教育展品,皆為履行大地管家的責任。

聖母無玷聖心書院的辦學團體聖母痛苦方濟傳教女修會, 分享方濟大家庭珍惜萬物的愛心,該修會的鍾妙嫦修女與教師齊心在校內推動宗教教育,透過早會演講、回收廢紙及利用廢棄木材製作校園家具等行動,培養學生對大自然的愛心。校長莫潔如盼望學生從中感染方濟精神,珍惜人與人之間,及人與環境之間的互助關係,也要關懷弱小。

為受困魚兒解開「鬼網」

近年海洋生物面對人類經濟活動的嚴重威脅,魚類經常被俗稱為「鬼網」的廢棄漁網纏繞,只能夠痛苦地等待死亡。參與海洋拾荒計劃的學生余凱文穿上漆黑的保溫潛水衣,戴上厚重的保護手套,背負沉重的氧氣樽,潛進至少十多米深的水底,清理鬼網及其他垃圾。

凱文為香港海洋被污染而痛心,也為魚兒的歡迎感到安慰,「潛水是個美妙的過程,某次我看見一大群小魚圍繞著我轉圈, 而腳底盡是珊瑚的漂亮的美景。」海底的美麗打動了凱文的憐憫之心, 讓他咬緊牙關完成任務,盡力執拾垃圾, 「海床那可怕的壞破景像,提醒我要更用心養成環保習慣,以往我只是少用即棄用品, 現在會主動跟朋友分享海底的經驗,鼓勵大家多從源頭減廢。」每位參與潛水的學生揀選了一項專門的海底研究題目,凱文選擇研究珊瑚,也主動上網學習相關知識。

另一參與計劃的學生梁愷童坦言,爸媽原先非常擔心她的安全,不批准她潛水, 「我再三請求他們讓我參與環保工作,終於得到他們認同。」愷童與同學裝備了保命技巧,包括學習水底手語,以便在寂靜的環境中溝通,例如氧氣不夠時,潛水員要向夥伴搥胸,幸好他們一路平安,從未發出緊急訊號,「最驚險的一次是我專心為海刺拍照時,被暗流推至遠處, 膝蓋也被海刺刺進皮膚內, 最後毋需拔刺,由它在身體內自然分解……我欣賞到香港最大片的珊瑚,為這份美麗感到『悲哀』:原來是由白化或變螢光色所致。」

創作環保藝術作品

凱文與愷童等高年級學生將海底裡的所見聞所聞帶到學校,低年級學生以相關題材創作視覺藝術品,表達他們對環保的反思。中二學生王淑儀與組員以顏料及塑膠製成了一座由海洋包圍的小島,海洋雖然充滿生命力,但小島其中一方受廢料所污染,帶出環保工作刻不容緩,鼓勵作為天主子女的世人,應珍惜地球資源。

聖母無玷聖心書院重視環境教育,讓宗教科、科學科、地理科及生物科等在環保教育上相輔相承,淑儀透過相關科目認識污染問題如何影響生態系統,以及拖網對海床的傷害。

中一學生黃欣翹透過藝術創作表達樹木對環境的重要, 希望鼓勵到校參觀視藝作品及展板的訪客珍惜樹木。

環境教育組負責老師劉耀琮愛好潛水, 他在「香港教師夢想基金」資助下,將嗜好變成教學計劃,「這活動的重點不在於學習潛水,而是鼓勵學生保護環境,並讓他們了解到,每個人皆可以成為『小小科學家』, 探索科學知識並培育對環境的責任感。」

五位參與海洋保育計劃的潛水小健將計劃於本年春季再次到海中清理垃圾。余凱文對下一次的海底之旅充滿期待:「看見海洋少了垃圾,令我感到快樂又滿足。」(鄧)

小學專題

2022.09.30

聖伯多祿天主教小學

STREAM嘉年華

(本報專題)聖伯多祿天主教小學早前舉行「聖伯多祿STREAM嘉年華」,歡迎幼稚園學生及家長參加。當天活動內容豐富,有攤位遊戲,也有STEM、環保及視藝工作坊,寓學習於遊戲,小朋友都玩得不亦樂乎。六年級學生姚柏迪在嘉年華中擔任服務生,在STEM工作坊中教授參加者製作「爬樹小熊貓」模型,「我教他們用木塊及繩子製作模型,他們從中學習到摩擦力的原理;見到他們成功製作模型,我也有滿足感。」

學校推廣組主席張學邦主任指出,STEM 為近年教育的趨勢,所以由2019 年起,便以STEM為開放日主題,去年主題為「STEAM 嘉年華」,而今年則再加入「R」,成為「聖伯多祿STREAM嘉年華」。

S: Science(科學)

T:Technology(科技)

R:Religious(宗教)、Reading(閱讀)、環保概念(Reduce、 Reuse、Recycle、Replace)

E:Engineering(工程)

A:Art(視覺藝術)

M:Mathematics(數學)

參加者憑遊戲券參與不同活動, 只要完成15項任務,便可以換領紀念品及扭蛋機代幣,獎品豐富,「我們的同學見到扭蛋機,也十分興奮。」張主任補充。

學生探究及解難 製作滅聲護耳罩

為了發掘及培養學生不同的能力和興趣,訓練創新、邏輯思維、溝通、協作和解難的能力,該校發展校本課程。六年級學生梁子俊在常識科的專題研習活動,與同學製作「滅聲護耳罩」。他們搜集不同的隔音物料,考慮到環保因素,選擇了家中的舊毛巾、棉花作材料。「我們在測試時,開著蜂鳴器發聲,隔著耳罩聆聽,但吸音能力不夠強,只好換其他材料再嘗試。」子俊在過程中學習到試驗與解難,他為最終能製作「滅聲護耳罩」感到成功感。

六年級學生譚偉聰喜歡進行STREAM活動,因為「從遊玩中學習到不同的知識,科學對人類也大有幫助!」他提到在進行專題研習時,經常與同學分組合作,增進了同學之間的感情與默契。偉聰亦舉例說:「為著受噪音滋擾的人,滅聲護耳罩便很有用!」

學校以主題形式發展跨學科STEM+課程,結合各科的知識、技能和態度,擴闊學生的學習經歷。常識科主席盧盈老師舉例說,四年級的課程活動為製作「智能遙控垃圾收集船」,運用常識、電腦及圖書科的知識,讓學生認識社區的海洋污染問題,並分析資料和進行科學實驗,最後結合編程、設計及組裝智能遙控船,放置在水池模擬收集海面上的漂浮垃圾。這活動讓學生發揮創意,也培養解決問題的能力,提升學習興趣。

機械人教學生祈禱

該校運用科技提高教學效能,宗教科主席曾伊玲老師表示,任教宗教科時,在平板電腦中下載宗教程式,為學生提供更多電子閱讀教材,擴闊學生閱讀領域;並進行網上問答活動等。另外,學校的機械人「Temi」也會在小息期間,遊走在樓層間,播放聖詠並教導學生祈禱,是學生認識天主的好伙伴。

在課堂以外,STREAM組主席陳偉健主任指出,學校於週五課外活動課,為小一至小六學生開辦不同內容的STEM興趣小組,透過實驗活動或編程遊戲等,培養學生學習的興趣。此外,學校亦帶領學生參加不同校外活動及比賽,提升他們的自信心。

「從STREAM活動中,學生不只學習科技知識,也培養到一定的探究精神、解難能力、團結和領導能力。」校長林慧雯認為這些生活態度,不論為學生將來的工作,還是生活都無比重要。(吳)

體藝傳情_中學

2022.09.30

德蘭中學學生張惠貞

推鉛球 擲鐵餅 集合技術力量與速度

「我喜歡推鉛球和擲鐵餅,兩者之中鉛球會是第一位,在鉛球運動中,看到自己的進步,每次擲出好成績,更成為我努力向上的動力。」德蘭中學中六學生張惠貞是推鉛球及擲鐵餅的校隊成員,六年的訓練,她認識到為取得好成績需要努力不懈的去訓練, 「只要盡力做到最好,令自己無悔。」

德蘭中學的學校主保是聖女小德蘭,多年來教導學生學習主保聖人信靠上主、純樸平實、明辨是非、捨己為人、永不氣餒的芳表,實踐校訓「慎思明辨」的精神。田徑運動員張惠貞表示,每一次在比賽上創出佳績,都驅使她持續向上,學校的教導更鼓勵她從運動中培養堅毅精神。

張惠貞在上學年的中學校際田徑比賽(第二組)獲得女子甲組鉛球季軍及鐵餅亞軍,上月初她在香港青少年田徑錦標賽女子18歲組別鉛球項目獲得第四名,更在剛於9 月24日的屈臣氏田徑會周年大賽推鉛球U18 組別比賽上,刷新了9.71米的個人紀錄。

技術型運動 講求技巧與速度

張惠貞形容田徑擲項並不是女生熱門的運動,一般人認為只有身形健碩、肥胖的人才會參與,外形並不討好,「我卻認為是屬於技術型的運動。每個動作均需要觀察自己的身體,如何在投擲區運用整個身體的力量推出鉛球。」

以鉛球為例,運動員要在直徑2.135米的圓形投擲區內,在一至兩秒之間完成整個預備動作,她形容推鉛球是一項速度與力量型的運動,既要學習上下肢協調,推球過程在最短時間爆發身體的潛能:用右手掌心承托鉛球,擺出側身姿勢並向後擺,同時配合轉腰、左大腿向後、右腿蹬腿並沿地面迅速滑行,前臂及手腕要快速向前推球,她表示要把球擲得更遠,需要不斷練習出手的角度和速度,「擲球是一瞬間的動作,要顧及身體不同部位,每次擲球時,我也會大喝一聲,這股聲勢幫助我保持當刻的最佳狀態, 同時為自己打氣。」

熱愛繪畫 動靜皆宜

惠貞自幼喜愛繪畫,直到中四她選修視覺藝術科時,不少作品也與運動相關。其中她的一份作品,便以她擅長的擲項為創作靈感:一條一事無成、看似沒有目標的「鹹魚」在運動場找到自己的多項,鹹魚站在田徑場上大放異彩,擲標槍做出驕人成績。張惠貞說,作品是對自己的一番勉勵,「只要發掘個人才能,便有目標,一定會做到最好。」

張惠貞表示,本學年是她中學生涯的最後一年,面對即將來臨的公開試,她坦言也有許多憂慮,幸好她多年來在田徑場上學會不放棄的態度,她現在每週持續接受擲項訓練外,也為自己設下溫習時間表,以運動員的精神,「朝著目標堅持到底。」(高)