昔日文章

童書的旋律

2013.03.03

自己的路:湯姆牛的圖畫書

在《像不像沒關係》書末的〈關於《像不像沒關係》〉,湯姆牛這樣說明自己的作品:「這是一本大人與小朋友都適合閱讀的圖畫書,小朋友可以單純的閱讀故事,讓故事中的提問自行發酵……大朋友也可以藉由隱藏在故事中一連串的的提問進行思辯。」對的,對小孩來說,故事最重要,隨之而得的思辯啟迪,確實可以讓它自然發酵,不急!而對大人來說,《像不像沒關係》可堪思考自省的地方實在太多……

當小鎮的居民想到要請庫西先生為廣場上做個雕塑的時候,他們不約而同都希望雕塑要像自己,長頸鹿姊姊希望它有長長的脖子,大象弟弟則想它有大大的鼻子,而獅子哥哥呢?它最好有一頭紅色鬃毛。大家都希望雕塑像自己,因為一切以「我」為依歸,沒有,也沒法如創作者湯姆牛的希冀,有其他「觀看」的方式!其次, 當庫西先生在「創作」醞釀的過程中,大家都以「常態」的思維模式來忖度他的行為 ―― 在河邊玩水,在草地上發呆 ―― 都「不像」在工作。在此,讀者會聯想到李歐.李奧里的《田鼠阿佛》嗎?對詩人,對藝術家來說,他們都在「工作」,「不像」其他人的工作模式而已! 第三,當兔子麗莎看到庫西先生的作品時,她說:「這是甚麼怪東西啊!甚麼都不像!」試想想看,如果雕塑真「像」的話,大家會有怎樣的反應 ――

如果雕塑「像」兔子,有長長的脖子,大象和獅子會同意嗎?

如果雕塑「像」大象,有大大的鼻子,兔子和獅子會同意嗎?

如果雕塑「像」獅子,有紅色的鬃毛,兔子和大象會同意嗎?

因為視點單一,兔子、大象和獅子都沒法以輕鬆的態度,進入藝術家內心世界與創作過程,從而擴展更多「觀看」的方式,並懂得尊重創作自由的環境。於是,小鎮的居民有了這麼殘忍的決定 ―― 等寒冷的冬天的過去後,請庫西先生把這個奇怪的作品搬回去!然而,當庫西先生的「怪物」在廣場待久了,大家又習以為常的來到它的身邊,作品又竟變得「怪也不怪」,得到大家的認可,連觀光客也來參觀。這種一反「常態」,不也值得大家省思!然後,一隻飛過廣場的大黑鳥無端的話,把曾經為大家所稱的「怪物」,變得「太特別了,太有意思了」!這時候,大家才忙不過來問作品的名稱。

《像不像沒關係》是以湯姆牛為這個故事打造的小模型作結,它置放在一個真實的公園裡,實物作品以畫框呈示,下方則說明了作者、作品名稱及創作媒材。如何理解湯姆牛的這一頁的佈置與安排?我想,它或可以理解為一種警策,讓大家探索多元的觀看方式,以至敢於拂逆大多數,顛覆傳統思維的創作堅持。誠如湯姆牛所言,藝術創作的先行者往往要承受大多數人的誤解與嘲諷,但也唯有如此,創作者才能開創一扇扇新藝術的表現窗口。一開始讀《像不像沒關係》的時候,也許因為湯姆牛「打破具象寫實,著重在單純的形體構成」的創作方式,讀者不易接受。翻開湯姆牛較早的作品如《愛吃水果的牛》(2002)、《愛吃青菜的鱷魚》(2003)、《湯姆的服裝店》(2003)、《建築師傑克》(2005)及《大嘴鳥快遞公司》(2005)等,讀者不難發現他在故事與圖畫的創作進程。尤其當讀者知悉湯姆牛畢業於國立藝專雕塑科,那麼《像不像沒關係》(2008)、《下雨了》(2010)及《庫西的藝想世界》(2011)的藝術走向,也顯得明明白白。

在2012年台北國際書展論壇上,湯姆牛的講演讓聽者樂了 ―― 是看似拉雜的演講,但又表現得舉重若輕的幽默?是少有的「登場」,讓聽者一睹風采?然而,湯姆牛最讓我動容與深有啟發的, 也許是這麼簡單的幾句話:在創作圖畫書的路子上走走停停之間,當下回到自己最自如的雕塑 ―― 打破具象寫實,著重在單純的形體構成。創作者找到最稱心如意的創作路子,孩子找到自己最為想望的方向,並致力追求,堅持而無悔,這不是人生最得意的事麼?「觀看」之間,大家能否屏棄成規,打破刻板印象,從多角度思考,並尊重、理解及接納彼此的自由與空間,這才是最重要。

那麼,「像不像」也真的「沒關係」。

寫作魔術室

2013.03.03

標點符號很重要

先講幾個小故事。故事之一,三十年代,中國大文豪魯迅為上海一家書局翻譯書,書局很苛刻,算稿費時只計字數,標點符號一律不計。後來魯迅跟他們開玩笑,譯書時不再下任何標點符號,稿子上密密麻麻都是字,看得老闆頭都大了。從此只好把標點也算字數。故事之二,一位主人為了下逐客令,寫了「下雨天,留客天,天留我不留。」客人乘其不備,在「天留我不留」上加上標點,變成「天留我不?留!」意思全反。故事之三,從前在一個村莊的一幅牆上,貼著「不可在此小便!」的標語告示,被惡作劇者加了一個標點,變成「不!可在此小便!」⋯⋯ 可見標點符號的確很重要。

有不少好文章,本來內容不錯,可是因為不用標點,或錯用標點,令一篇文章讀了很不舒服。最常見的是全文除了在每一段的末尾用了句號(。)外,一律都用逗號(,),一逗到底,方便是方便了, 但感覺絕對不好。就好像在聽一個人十分長氣、囉嗦地說話、說個沒完,感覺上很是拖泥帶水。

在標點符號中, 常見的是逗號(,)、句號(。)、頓號(、)、分號(;)、感嘆號(!)、問號(?)、省略號(⋯⋯)等。需要時可找專門的書來看。使用率最高的是逗號和句號。一句話講完或認為完整了,就可以用句號;逗號就用在每一句話的連接處。我們的原則是話不必太多句就該斷句,下個句號。

標點符號不但會改變句意,而且可以形成不同感覺、還能加強文章的表現力。例如,「我欣賞我母親!母愛如海!母愛如陽光!母親呀!我們愛你!你在我們心中永遠發熱!發亮!」一連串用了七個感嘆號,未免太強烈了,給人缺乏誠意之感。詩歌朗誦為強調又當別論。魯迅在《故鄉》中見到小時後玩伴閏土:「啊! 閏土哥,—— 你來了?⋯⋯」一連用了五種標點符號,把高興、驚奇、感慨,百感交集、欲言又止的複雜情緒,表現得淋漓盡致,成為用標點用得甚好的典範。

小學專題

2013.02.24

童書同走成長路 陳致元 擁抱孩子心

小魚出發去買雞蛋,路上拾到一顆彈珠,透過彈珠看景物,所有東西都是藍藍的。她又拾到一副眼鏡,戴著眼鏡看,又是另一個世界。小魚是台灣童書繪本畫家陳致元作品《小魚散步》的主角。當小朋友拿起陳致元的作品時,他們也像小魚一樣,透過他的故事、他的圖畫,看見不一樣的世界。

(本報專訪)這天和小朋友一起聽陳致元說故事。樣子有點酷的他染上感冒,加上遠道從台灣而來,舟車勞頓而行程緊密,有點疲態。但剛開始說故事,他便精神百倍。他先說《Guji Guji》的故事,時而模仿鱷魚的叫聲、時而模仿鋒利牙齒咬石頭「卡啦卡啦」的聲音,逗得孩子們咯咯笑。

經歷打造故事

「十八、九歲的時候第一次看童書,一看就覺得很適合自己」,陳致元從小就愛畫畫,夢想過當作家、當漫畫家,但一遇上童書便愛上了。經過刻苦努力,他終於出版第一本作品《想念》,寫的是姊姊對已經過世媽媽的愛。由那時開展的十二年童書工作中,陳致元在國內海外獲獎無數,作品翻譯成多國語言,但他看重的不是名利,是孩子。「童書是給孩子看的,當然孩子比較重要!」他說。對他來說,孩子的支持給他充電,讓他有力量繼續創作。

陳致元的作品題材多變,他表示不少靈感都來自兒時回憶。他於1975年在台南屏東出生, 在鄉村成長, 十分接近大自然。「小時候家中也有狗,狗一養就幾代,感情很要好」, 或許是這個關係,他的一些作品中都有小狗的出現, 他亦有不少以動物作主角的作品。他認為以親身經驗作題材,故事更加感人,「那些都是你看到、聽到、感受到的,更加魔法,讀者更容易感受得到。」他的圖畫亦充滿童趣,《Guji Guji》中的主角,總拉著一只鴨子玩具到處跑。他不假思索地解釋:「這就是小孩會做的事呀!」然後記者明白,他本著孩子心去創作。

他還想讓孩子看更多,「我想讓孩子看不一樣的事情,關於社會的、家庭的、成年人的,這不一定不好,甚至可以讓他們更了解家人和社會,帶給他們正向思考。」就像陳致元2010年的作品《熊爸爸去另一個城市工作》,「不少家長都會出差,正如熊爸爸也一樣。」但孩子會寂寞,爸爸也會想家,消解孤單的是家人對他的支持。「透過故事,孩子可以知道家人支持的重要,並明白父親也同樣需要照顧。」

想像成就理想

逛書店時,以下的對話不時出現:「媽媽, 我想要這本書!」「裡面都是圖畫,你很快便看完,然後丟在一旁,買別的吧!」陳致元斷不認同,「童書不是看一次的,每一次看的感覺都不一樣,不同心情看感覺不一樣,長大後再看又不一樣;外國很多人甚至會把童書留給自己的孩子,非常珍惜。」他補充:「而且親子同讀也是很好的溝通方式,能拉近爸媽與孩子間的距離。」

記者和陳致元的對答中,他的想像力可見一斑。他的作品被翻譯成不同國家的語言,通行世界,當中《Guji Guji》一書亦有譯成泰文版。他雖不諳泰語,但介紹封面時笑道,「字是橙色的,而且彎彎曲曲的像蝦子,不是很有冬蔭公湯的感覺嗎?」他鼓勵孩子們發揮想像力,成就夢想,「不想像很可惜呢!」他強調想像力十分寶貴,「火箭也是從想像而來,未發明前已在小說中出現了!」

畫畫以外,陳致元愛閱讀、愛慢活,也愛靜。來到香港,他最喜歡慢慢地喝茶吃廣東點心。「就如《很慢很慢的蝸牛》這故事,慢不代表不好,現在的人生活節奏太快。」他每天到工作室工作,但絕不熬夜,每天離開工作室便回家與太太和兩個女兒天倫樂,過規律的生活。沒有宗教信仰,但陳致元總喜歡到聖堂去。住在台北時,他常到市中心的聖家堂去,有時候參與彌撒,有時候只是坐坐,「我喜歡聖堂的那種平靜。」

陳致元的作品讓你看到事情不一樣的一面, 你也有讓事情變得不一樣的能力,別忘記欣賞自己、抓緊自己的長處、堅持自己的理想呢! (澄)

童書的旋律

2013.02.24

Can You Spot…? -- 閱讀的起點

唸小學二年級時,英文老師向我們介紹卡通人物史諾比(Snoopy)。她隨手可以在黑板上,畫出卡通人物的樣子!自此,我便開始閱讀史諾比漫畫,其後是加菲貓(Garfield)。這些經典漫畫的內容不單有趣,而簡單故事更讓我們可以借助推測文意,學會不少詞彙。那時候,我覺得閱讀英文並不困難,並慢慢愛上閱讀英文圖書。我深信這都因漫畫而來,它是我閱讀英文圖書的起步點。

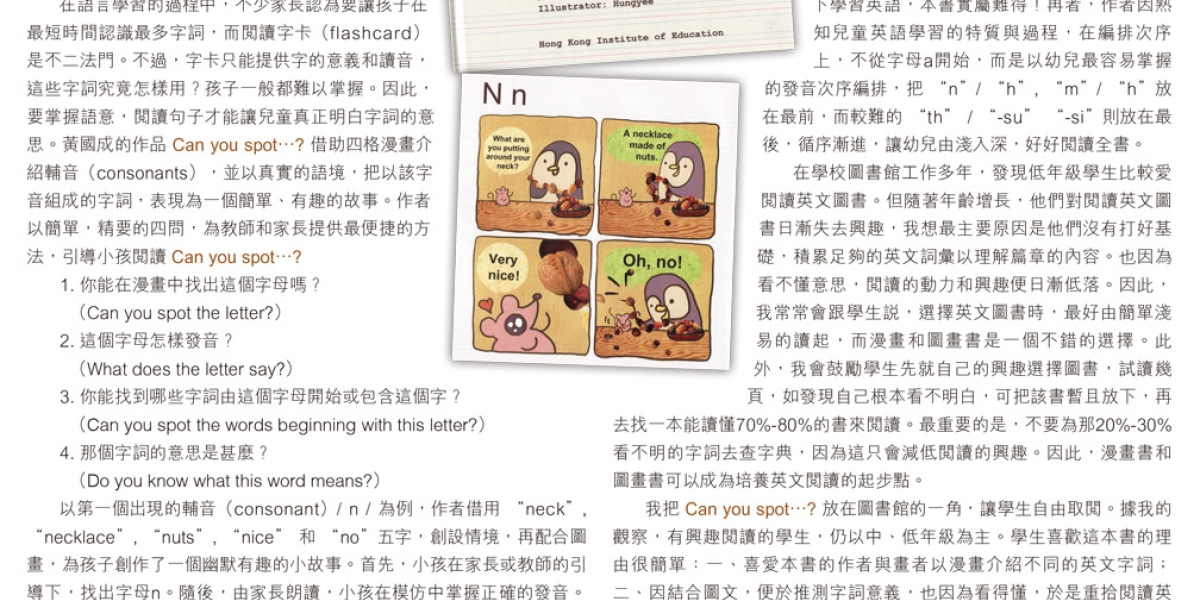

在語言學習的過程中,不少家長認為要讓孩子在最短時間認識最多字詞,而閱讀字卡(flashcard) 是不二法門。不過,字卡只能提供字的意義和讀音, 這些字詞究竟怎樣用?孩子一般都難以掌握。因此, 要掌握語意,閱讀句子才能讓兒童真正明白字詞的意思。黃國成的作品 Can you spot…? 借助四格漫畫介紹輔音(consonants),並以真實的語境,把以該字音組成的字詞,表現為一個簡單、有趣的故事。作者以簡單,精要的四問,為教師和家長提供最便捷的方法,引導小孩閱讀 Can you spot…?

1. 你能在漫畫中找出這個字母嗎?

(Can you spot the letter?)

2. 這個字母怎樣發音?

(What does the letter say?)

3. 你能找到哪些字詞由這個字母開始或包含這個字?

(Can you spot the words beginning with this letter?)

4. 那個字詞的意思是甚麼?

(Do you know what this word means?)

以第一個出現的輔音(consonant)/ n / 為例,作者借用 “neck”, “necklace”, “nuts”, “nice” 和 “no”五字,創設情境,再配合圖畫,為孩子創作了一個幽默有趣的小故事。首先,小孩在家長或教師的引導下,找出字母n。隨後,由家長朗讀,小孩在模仿中掌握正確的發音。第三,請小孩找出以n為始所組成的字,如 “neck”, “necklace”, “nuts”, “nice” 和 “no”。最後,再由家長朗讀故事,讓孩子借助圖畫了解文義。就這樣,小孩不單在每個小故事中找到字母,還掌握它正確的讀音,再借助觀察,找出以該字母所組成的字,以至這些字在這個故事中的意義。

在 Can you spot…? 一書中,作者選用了24 個輔音,其中,有不少是大部份亞洲小孩難以準確讀出,像 “r” “l” , “s h” “s u”及 “th”等。其實,對部份以英文為母語的八歲以下小孩來說,這幾組輔音也不易掌握。因此, 借助輕鬆有趣的漫畫,幽默簡明的故事,不單讓小孩掌握字音,還能在真實而有意思的情境下學習英語,本書實屬難得!再者,作者因熟知兒童英語學習的特質與過程,在編排次序上,不從字母a開始,而是以幼兒最容易掌握的發音次序編排,把 “n”/ “h”, “m”/ “h”放在最前,而較難的 “th” / “-su” “-si”則放在最後,循序漸進,讓幼兒由淺入深,好好閱讀全書。

在學校圖書館工作多年,發現低年級學生比較愛閱讀英文圖書。但隨著年齡增長,他們對閱讀英文圖書日漸失去興趣,我想最主要原因是他們沒有打好基礎,積累足夠的英文詞彙以理解篇章的內容。也因為看不懂意思,閱讀的動力和興趣便日漸低落。因此, 我常常會跟學生說,選擇英文圖書時,最好由簡單淺易的讀起,而漫畫和圖畫書是一個不錯的選擇。此外,我會鼓勵學生先就自己的興趣選擇圖書,試讀幾頁,如發現自己根本看不明白,可把該書暫且放下,再去找一本能讀懂70%-80%的書來閱讀。最重要的是,不要為那20%-30% 看不明的字詞去查字典,因為這只會減低閱讀的興趣。因此,漫畫書和圖畫書可以成為培養英文閱讀的起步點。

我把 Can you spot…? 放在圖書館的一角,讓學生自由取閱。據我的觀察,有興趣閱讀的學生,仍以中、低年級為主。學生喜歡這本書的理由很簡單:一、喜愛本書的作者與畫者以漫畫介紹不同的英文字詞; 二、因結合圖文,便於推測字詞意義,也因為看得懂,於是重拾閱讀英文圖書的信心。當然,我隨即把握機會,在英文圖書的館藏中,介紹了好幾本適合他們程度的圖畫書(picture book)給他們,鼓勵他們閱讀, 讓他們愛上閱讀英文圖書。