昔日文章

小學專題

2013.03.10

安東尼神父推動兒童朝拜聖體 帶領孩子遇見主

「是誰創造這張桌子、創造這台電腦?」安東尼神父帶著微笑問道。「是人類嗎?那是誰設計美麗的花兒、雄偉的山峰和滔滔的海洋?是誰創造這個宇宙?又是誰創造我們人類?」他邀請我們思考。「萬物的存在都有它的原因,人類的出現亦絕不是偶然」,他以溫柔但肯定的聲線說,「我們知道必然有天主的存在,是祂創造天地間的一切。」

( 本報專訪) 穿著灰色會衣、態度親切的安東尼.多默神父(Fr. Antoine Thomas, CSJ)是土生土長的法國人,1985年加入聖若望修會,92年晉鐸,現任新西蘭基督城聖若望修會會長。他更長時間推行名為「望德兒童」(Children of Hope)的兒童朝拜聖體運動,以美國為起點,十多年來到過加拿大、海地、羅馬尼亞、新加坡等地,走遍世界推廣兒童朝拜聖體。這一站他從南半球來到香港,主持多個兒童及青年朝拜聖體的講座和聚會。

尋找真道 接近耶穌

「我小時候,朝拜聖體不像現在普及」,安東尼神父表示,「但我的父母是虔誠的教友,每次參與彌撒前後,他們也會在聖堂祈禱;彌撒後更會以祈禱感謝天主讓他們領受聖體。」他首次參與朝拜明供聖體時十七歲,那個週末,他參加了一個由神父帶領的青年攀石活動,「到了晚上,神父便請出聖體,那是我第一次嘗試明供聖體。」

假如你不是教友,看到這裡,你可能因「明供聖體」、「朝拜聖體」等詞彙而滿腦子問號,平日參與學校的宗教禮儀時,也有點摸不著頭腦。安東尼神父了解到香港天主教學校內亦有不少非教友同學,他鼓勵他們參加禮儀時,共同參與這些神聖時刻。

「我們都有一種天生的渴望,渴望知道世界的來源、知道人死後能找到甚麼」,他鼓勵非教友學生可利用這些時間祈禱、思考真理。「你可以想想,『耶穌是誰呢?』不論宗教,世界各地通用的曆法,都是以耶穌的出生年份來計算的。那麼耶穌真正的身份是誰?」他並強調,「即使你真的不相信,也至少保持安靜,尊重禮儀的神聖。」

真心交流 愛慕聖體

安東尼神父亦酷愛運動,登山滑雪、攀石、滑翔、風帆都是他喜歡的運動。「我愛在戶外運動中享受大自然的寧靜」,他說,「但我愛天主多於運動,祂以愛填滿我的心靈。」對於不少人對朝拜聖體有「沉悶」的印象,安東尼神父並不認同。他認為朝拜聖體,是我們和最好的朋友──耶穌基督親近的時刻,「他是真人真天主,與我們在一起。我們可透過祈禱與他溝通,而他亦在至聖聖體中交出了自己;每次我與他在一起,我的心都充滿他神聖的愛。」他強調,「耶穌真實臨在於聖體中,這是我們藉信德所知道的;耶穌聖體愛我們,也需要我們的愛。」

他表示朝拜明供聖體並不代表完全靜默,他亦會以吉他彈奏朝拜聖體的歌曲,「以愛和喜樂,詠唱感恩和呼求聖神的歌曲,是美好的事。」他表示朝拜中亦可誦讀一些聖經故事、聆聽天主聖言,然後在靜默中反省自己,並為別人祈禱,特別是那些尚未認識耶穌和天主的人。他解釋,「音樂的意義在於帶領參加者的身體和心靈,集中在耶穌祭台上的臨在,進入靜默,與耶穌相遇。」他補充,「我們就像瞎子,向耶穌呼喊:『主,我瞎了眼睛,請你讓我看見你!』」

花地瑪聖母於1917年,連續六個月的第十三日,在葡萄牙花地瑪顯現給三名小牧童,當時九歲的路濟亞、她八歲的表弟方濟各及六歲的表妹雅仙達。聖母顯現前,有天使顯示給他們,教他們祈禱,並給他們分送聖體聖血。聖母的顯現為世界帶來整個人類皈依上主、為罪過作賠補及勤唸玫瑰經以求和平的信息。「為甚麼聖母會顯現給三個孩子?天使也給他們分送聖體?」安東尼神父認為,孩子們可透過認識花地瑪聖母的顯現,明白自己也有能力投入朝拜明供聖體。

「我會繼續到世界各地去,讓更多人認識朝拜聖體」,安東尼神父見基督。(澄)

童書的旋律

2013.03.10

奇妙的組合:小孩與老人的秘密花園

在圖畫書世界裡,小孩子是理所當然的主角,而另一經常出現的角色是老人。中文裡有「老頑童」一詞,意指老人有時候會表現得像個小孩,充滿童真,這也許因為經過了漫長人生的歷練,人的眼界和胸襟都闊了,能夠真心放下「大人」的身份接納小孩。與其說老人像個小孩,不如說他們更懂得站在小孩的一方觀看世界、欣賞生命,也更願意成為小孩的良朋知己。

在《和甘伯伯去遊河》裡,一群小孩和動物嚷著要甘伯伯帶他們去遊船河。甘伯伯事先聲明,在船上得守規矩,否則船翻了,掉進河裡就不好了,大伙兒哇啦哇啦答應,然後一起出發。其實,小孩子的頑皮好動,跟動物愛追追逐逐的本性是一樣,根本不是大人可以控制。不同的動物陸續登船,船駛至河中心,總還是翻了。他們一起游上岸,讓暖暖的陽光把身體烘乾。然而,甘伯伯沒有責備大家,還請小朋友和動物到他家裡喝茶,答應改天再跟大家一起遊船河。作者約翰.伯明罕(John Burningham)以兒童為本位創作故事,他關心體諒小孩子,就像甘伯伯一樣,在可應付的範圍下,留了一個很大的空間給小孩犯錯。甘伯伯比其他大人更知道小孩,於是能跟小孩子融洽相處, 而小孩亦樂得在沒有大人的束縛下表現自我。如果大人還是放不下,事事要主導的權杖,就根本走不進他們的世界。

在成人的世界裡,老人也許最樂於跟小孩分享故事,無論是自身的經歷,還是編造的戲言,老人都很有耐性給小孩細訴。《阿公的紅臉頰》裡的小孫子, 他很喜歡聽阿公說那些天馬行空的故事,雖然故事的內容連小孩也覺得有點兒胡扯,但阿公生動的描述, 卻像施了魔法般,讓孫子聽得入迷:阿公在孫子那麼小的時候,曾經把一個衣櫃抽屜裝滿了水;按著肚臍,耳朵會噴出紅色火花;把足球踢上半空,踫到烏雲讓大雨直下,然後令球賽暫停;在森林發現了一對翅膀,戴上它往天上飛了一圈;還有一年冬天,阿公在山上遇到雪人,大家一起到小吃店享用了一頓美味的晚餐……老人牽著小孩的手遊走在奇幻的世界,從不怕他長大後會變得不守規矩,盼只盼小孩不會過早失掉那寶貴的想像力。阿公花了二十七天在夢中環遊世界之後,就變得愈來愈透明,他離開了,但孫子呢?他記住阿公所說的一切,一直到他長大成人。

在Angelica Sporket's pockets 一書裡,Angelica婆婆的大衣上有很多口袋,口袋裡裝著很多新奇有趣的玩意:小老鼠、給小老鼠吃的芝士、小手帕、雨傘、泳衣、毛巾、鴨子、草帽、玩具、鱷魚、一整間廚房、還有一頭很大很大的斑點大笨象……無論是小孩子猜到的、猜不到的都有。在這本圖畫書裡,小朋友快樂地一起玩耍,無分你我,其他大人會明白老人和小孩之間快樂的秘密究竟是甚麼嗎?

有時候,小孩和老人更是互相扶持的對象 —— 有一個爺爺,從一開始便著小嬰兒孫子喚他為「巴栢」,因他知道小嬰兒到三歲前都不會懂得叫「爺爺」,「巴栢」比較容易發音;而小嬰兒的名字就叫「巴比」吧!果然,巴栢巴比,他們成為最要好的朋友。爺爺巴栢教孫子巴比走路,就像這本書的名字 —— 《先左腳,再右腳》,慢慢一步一步的向前踏,巴栢永遠在背後支持巴比。巴栢巴比還一起疊積木、說故事, 直到一天巴栢中風了。當所有家人都認定巴栢不能再走路,不會再認得家人時,巴比沒有放棄,使出了跟巴栢之間的魔法密碼:那就是當巴比疊積木疊至最後一塊大象積木時,巴栢便會發出像打噴嚏的聲音──積木便隨著噴嚏聲倒下來。「巴栢, 這隻大象每次都讓你打噴嚏,真好玩!」巴栢笑了,就是這個微小的密碼在施著魔法,巴比知道巴栢會好起來。「巴比,講講你怎樣教巴栢走路。」「巴栢,你扶著我的肩膀,先左腳, 再右腳,一下子你就會。」就這樣,兩爺孫讓家人上了寶貴的一課。

在一個屬於老人與小孩的秘密花園裡,老人的睿智、豁達的生活態度,正是小孩快樂學習的榜樣,他們的關係是互動的。其他大人在花園外覺得小孩野性難馴, 大概因為他們對野性這種本性抱有太過負面的印象吧!

與眾同樂

2013.03.10

亞西西的聯想—— 天主教音樂劇「流芳濟世」欣賞後感

亞西西(Assisi),意大利中部的一個山區城市,數百年來因為聖方濟(1182- 1226)而聞名中外。十九世紀統一運動前,意大利城市大多根據地形的特點而建築。這跟中國農耕民族,平地上發展都市有所不同。中部地勢多為山險,形成天然的防守好地方。因此,城市依山勢建築, 一座座的城牆、教堂,成為每個意國都市的標誌。

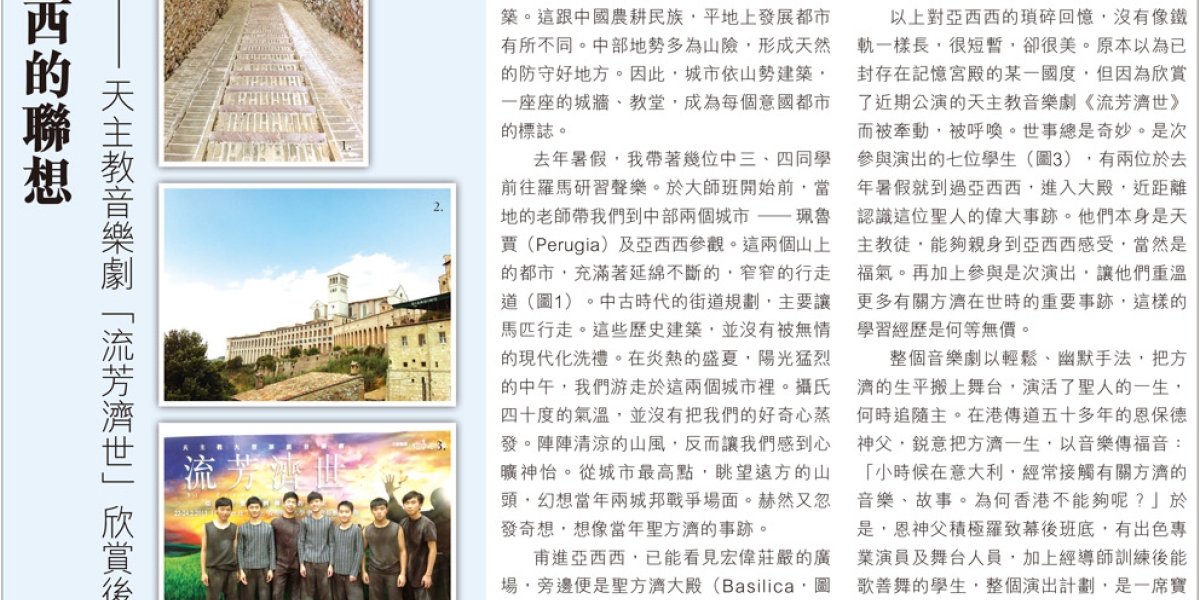

去年暑假,我帶著幾位中三、四同學前往羅馬研習聲樂。於大師班開始前,當地的老師帶我們到中部兩個城市 —— 珮魯賈(Perugia)及亞西西參觀。這兩個山上的都市,充滿著延綿不斷的,窄窄的行走道(圖1)。中古時代的街道規劃,主要讓馬匹行走。這些歷史建築,並沒有被無情的現代化洗禮。在炎熱的盛夏,陽光猛烈的中午,我們游走於這兩個城市裡。攝氏四十度的氣溫,並沒有把我們的好奇心蒸發。陣陣清涼的山風,反而讓我們感到心曠神怡。從城市最高點,眺望遠方的山頭,幻想當年兩城邦戰爭場面。赫然又忽發奇想,想像當年聖方濟的事跡。

甫進亞西西,已能看見宏偉莊嚴的廣場,旁邊便是聖方濟大殿(Basilica,圖2)。無論外面有多炎熱,室內的空間永遠清涼。漂亮的裝飾畫、輝煌的內部裝璜, 突然令人心裡有一陣悸動。這種宗教帶來的感覺,在聖人的出生地特別強烈。在教堂裡,我安靜地禱告,遠離煩囂,讓心裡只有音樂⋯⋯

以上對亞西西的瑣碎回憶,沒有像鐵軌一樣長,很短暫,卻很美。原本以為已封存在記憶宮殿的某一國度,但因為欣賞了近期公演的天主教音樂劇《流芳濟世》而被牽動,被呼喚。世事總是奇妙。是次參與演出的七位學生(圖3),有兩位於去年暑假就到過亞西西,進入大殿,近距離認識這位聖人的偉大事跡。他們本身是天主教徒,能夠親身到亞西西感受,當然是福氣。再加上參與是次演出,讓他們重溫更多有關方濟在世時的重要事跡,這樣的學習經歷是何等無價。

整個音樂劇以輕鬆、幽默手法,把方濟的生平搬上舞台,演活了聖人的一生, 何時追隨主。在港傳道五十多年的恩保德神父,銳意把方濟一生,以音樂傳福音: 「小時候在意大利,經常接觸有關方濟的音樂、故事。為何香港不能夠呢?」於是,恩神父積極羅致幕後班底,有出色專業演員及舞台人員,加上經導師訓練後能歌善舞的學生,整個演出計劃,是一席寶貴的生命課堂 —— 獻給方濟,獻給香港人。

童年@香港

2013.03.10

戲棚裡外

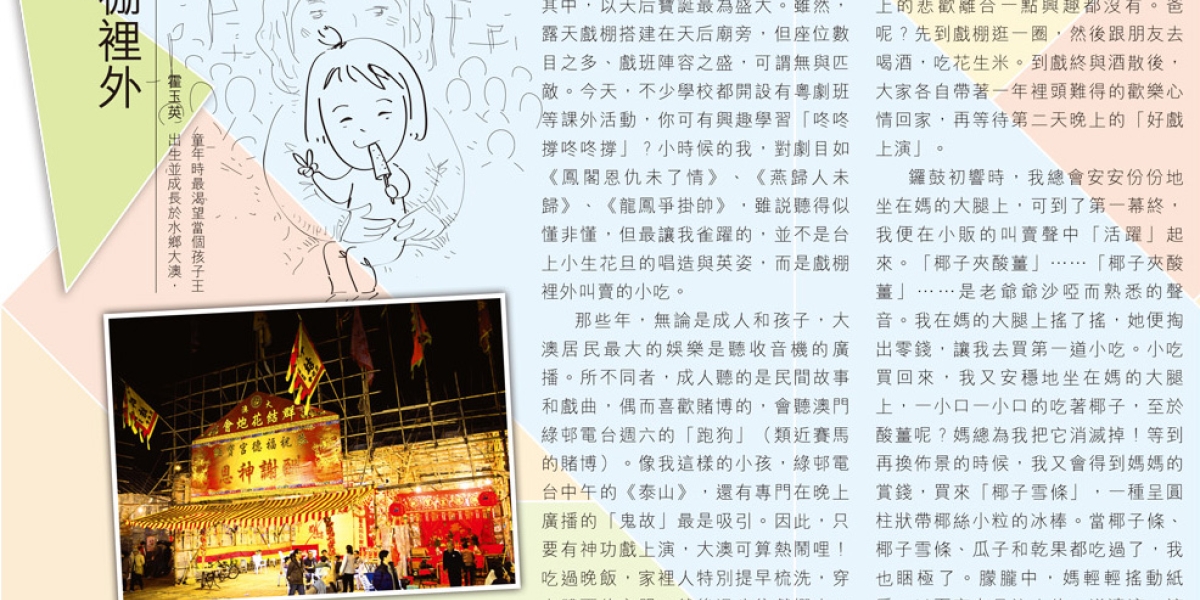

一年裡頭,大澳會上演好幾台神功戲(以廣東大戲,即粵劇為主), 其中,以天后寶誕最為盛大。雖然, 露天戲棚搭建在天后廟旁,但座位數目之多、戲班陣容之盛,可謂無與匹敵。今天,不少學校都開設有粵劇班等課外活動,你可有興趣學習「咚咚撐咚咚撐」?小時候的我,對劇目如《鳳閣恩仇未了情》、《燕歸人未歸》、《龍鳳爭掛帥》,雖說聽得似懂非懂,但最讓我雀躍的,並不是台上小生花旦的唱造與英姿,而是戲棚裡外叫賣的小吃。

那些年,無論是成人和孩子,大澳居民最大的娛樂是聽收音機的廣播。所不同者,成人聽的是民間故事和戲曲,偶而喜歡賭博的,會聽澳門綠邨電台週六的「跑狗」(類近賽馬的賭博)。像我這樣的小孩,綠邨電台中午的《泰山》,還有專門在晚上廣播的「鬼故」最是吸引。因此,只要有神功戲上演,大澳可算熱鬧哩! 吃過晚飯,家裡人特別提早梳洗,穿上體面的衣服,然後漫步往戲棚去。一般而言,每家每戶只買一張戲票。因此, 走進戲棚, 媽就把我抱在膝上, 而哥就只有「企位」, 但不一會,他便隨同伴玩遊戲去了,對戲台上的悲歡離合一點興趣都沒有。爸呢?先到戲棚逛一圈,然後跟朋友去喝酒,吃花生米。到戲終與酒散後, 大家各自帶著一年裡頭難得的歡樂心情回家,再等待第二天晚上的「好戲上演」。

鑼鼓初響時,我總會安安份份地坐在媽的大腿上,可到了第一幕終, 我便在小販的叫賣聲中「活躍」起來。「椰子夾酸薑」……「椰子夾酸薑」… … 是老爺爺沙啞而熟悉的聲音。我在媽的大腿上搖了搖,她便掏出零錢,讓我去買第一道小吃。小吃買回來, 我又安穩地坐在媽的大腿上,一小口一小口的吃著椰子,至於酸薑呢?媽總為我把它消滅掉!等到再換佈景的時候,我又會得到媽媽的賞錢,買來「椰子雪條」,一種呈圓柱狀帶椰絲小粒的冰棒。當椰子條、椰子雪條、瓜子和乾果都吃過了,我也睏極了。朦朧中, 媽輕輕搖動紙扇,以夏夜中最沁人的一道清涼,讓我安穩地在她的懷裡走進甜美的夢鄉。