昔日文章

小學專題

2013.02.03

剪刀舞動 拍翼飛翔 當剪紙遇上雀鳥

喜慶的紅色是農曆新年不可缺少的顏色:紅色的揮春、

紅色的紅封包、紅色的衣服 …… 一片喜氣洋洋。

一把剪刀、一雙巧手、一點心思更能將平平無奇的紅紙,

變成款式多變的剪紙圖案,

在一年之初,為家家戶戶送上滿滿的新年祝福。

(本報專題)中國剪紙歷史悠久,可追溯至二千多年前的漢朝,起初用於表達民間信仰,後來演變成美化家居的裝飾品,更是每個家庭慶祝節日以及辦喜事時不可缺少的一部份,盛載著製作者,尤其是婦女對家人的祝福,對生活的美好願望。

文化瑰寶 喜迎新春

表達吉祥意義的美麗剪紙圖案,多是昔日農村生活中常見的動植物,因其諧音與好兆頭的字詞發音相近,又或是在經典故事中有特別的象徵意義,故成為剪紙的主要素材。中國剪紙藝術家李雲俠表示,不論新年、立春、生日、結婚都能以剪紙表達祝福。「以賀壽為例,常使用的圖案是象徵長壽的桃子、松樹和頭髮」,她補充,「還要用上紅色才有氣氛!」

至於新年,常用的圖案包括雞、魚、蓮花、銅錢、牡丹和生肖動物等。「雞的(普通話)發音跟吉祥的『吉』一樣,配上魚,便代表『吉祥有餘』;將雞換成蓮花,便成了『年年有餘』;牡丹(傳統稱為富貴花)加上雲朵就象徵『富貴榮華』(普通話中『雲』的諧音與『榮』相近)」,李老師詳細解釋,如數家珍。雖然沒有文字,但剪紙圖案中蘊含的意義, 十分豐富。

雀鳥亦是剪紙的常用圖案,尤其是婚嫁所用的剪紙。白頭翁(即白頭鵯)象徵白頭偕老、鴛鴦象徵婚姻美滿,還有喜鵲,均是傳統的吉祥圖案。「一些雀鳥圖案也可用作祝福孩子一飛沖天、成績進步,愈飛愈高」,李雲俠解釋。剪紙只需要畫草稿的鉛筆和橡皮擦、剪刀和紅紙,「簡單、方便,但傳承了中國數千年的文化」,李強調。她續道:「紙張並沒有生命,是你的一雙魔術手賦予它生命,令它成為藝術品。」她指出,要靜心、用心、細心、耐心和恆心才能做好剪紙。

濕地雀鳥 共渡冬季

剪紙是中國民間藝術的寶貴結晶,而濕地和雀鳥亦是本港的珍貴生態資源。踏入每年冬季,香港濕地更有數以萬計的南遷的北方候鳥訪客到來過冬,甚至繁殖,或在這裡短暫停留,然後再繼續遷徙旅程。而香港濕地公園中,常見的冬候鳥包括黑臉琵鷺、蒼鷺、鸕鶿等,春、秋季更有機會遇到過境的青腳鷸及鶴鷸等雀鳥呢!

香港濕地公園為不少珍稀雀鳥提供豐富食物和棲息地,除了保持環境清潔、不要捕捉動物外,該園教育組亦提醒參觀者一些觀鳥的注意事項。「如在園內奔跑、喧嘩,會把雀鳥嚇跑,也該穿上素色衣物,以免驚嚇或干擾牠們。」雀鳥也有耳朵,觀鳥時該保持安靜。在不騷擾牠們的情況下,欣賞牠們在自然環境中,或覓食、或休息、或飛翔的美態,慢慢認識這些奇妙的創造吧!(澄)

童書的旋律

2013.02.03

與小朋友站在同一陣線:約翰.伯寧罕的兒童觀

一天,莎莉如常跟父母到海邊度過一個平凡的下午。

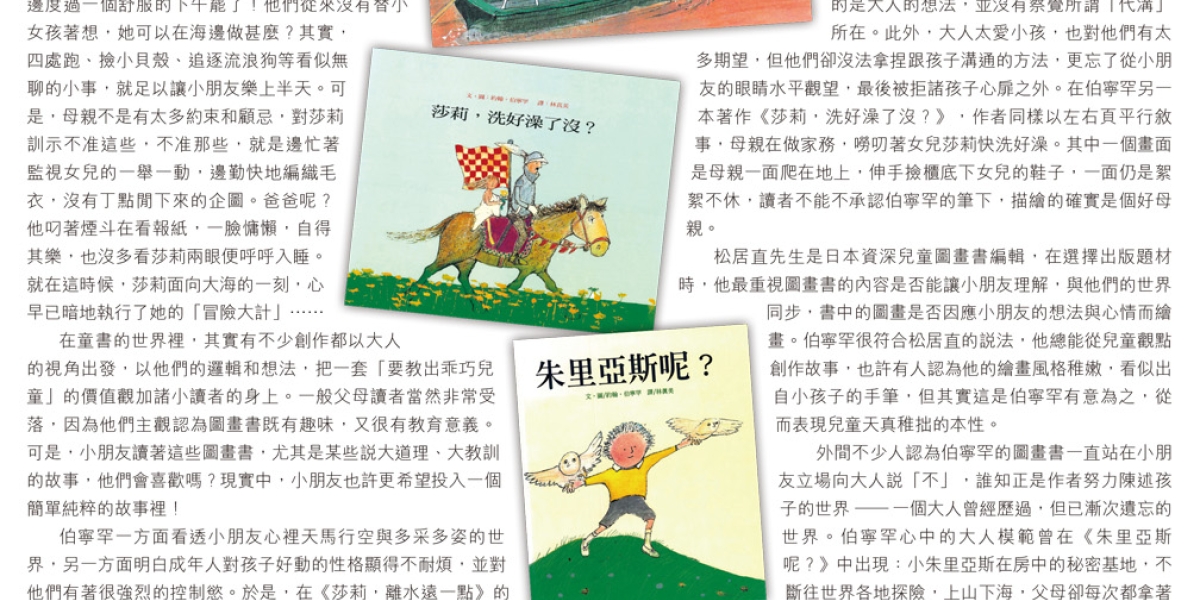

只要讀完《莎莉,離水遠一點》,讀者也許明白我為甚麼要強調「如常」,強調「平凡」。每次,莎莉一家都帶著便攜的摺椅、小食、報章和毛線球等到海邊去,但請留意,這都是大人的消閒物。《莎莉,離水遠一點》的作者約翰.伯寧罕(John Burningham)彷彿在故事一開始, 便要讓讀者明白,是大人,莎莉的爸媽希望在海邊度過一個舒服的下午罷了!他們從來沒有替小女孩著想,她可以在海邊做甚麼?其實, 四處跑、撿小貝殼、追逐流浪狗等看似無聊的小事,就足以讓小朋友樂上半天。可是,母親不是有太多約束和顧忌,對莎莉訓示不准這些,不准那些,就是邊忙著監視女兒的一舉一動,邊勤快地編織毛衣,沒有丁點閒下來的企圖。爸爸呢? 他叼著煙斗在看報紙,一臉慵懶,自得其樂,也沒多看莎莉兩眼便呼呼入睡。就在這時候,莎莉面向大海的一刻,心早已暗地執行了她的「冒險大計」……

在童書的世界裡,其實有不少創作都以大人的視角出發,以他們的邏輯和想法,把一套「要教出乖巧兒童」的價值觀加諸小讀者的身上。一般父母讀者當然非常受落,因為他們主觀認為圖畫書既有趣味,又很有教育意義。可是,小朋友讀著這些圖畫書,尤其是某些說大道理、大教訓的故事,他們會喜歡嗎?現實中,小朋友也許更希望投入一個簡單純粹的故事裡!

伯寧罕一方面看透小朋友心裡天馬行空與多采多姿的世界,另一方面明白成年人對孩子好動的性格顯得不耐煩,並對他們有著很強烈的控制慾。於是,在《莎莉,離水遠一點》的左右兩頁,分別描繪了截然不同的兩個世界 —— 現實(大人) 與幻想(小朋友)。現實世界單調乏味,但在幻想世界,即小朋友的世界,卻彩色繽紛,莎莉可以在那裡任意馳騁。她跟小狗出海與海盜周旋, 拿著地圖在海上追尋藏寶地,經歷一整天精采旅程後滿載而歸,幻想的世界多麼教人雀躍興奮!然而,天色暗了,莎莉得跟隨好像完成任務的父母默然回家。故事最後的一幅圖畫是三人遠去的背影,小莎莉被不情願的拉著,彷彿表達了對大海、對幻想世界的不捨。

伯寧罕曾說,《莎莉,離水遠一點》只是表現了父母與子女兩代的鴻溝,而現實中的父母也並不是有些讀者所想像的可怕。只是,父母以自己的角度演繹圖畫書,說的想的是大人的想法,並沒有察覺所謂「代溝」所在。此外,大人太愛小孩,也對他們有太多期望,但他們卻沒法拿捏跟孩子溝通的方法,更忘了從小朋友的眼睛水平觀望,最後被拒諸孩子心扉之外。在伯寧罕另一本著作《莎莉,洗好澡了沒?》,作者同樣以左右頁平行敘事,母親在做家務,嘮叨著女兒莎莉快洗好澡。其中一個畫面是母親一面爬在地上,伸手撿櫃底下女兒的鞋子,一面仍是絮絮不休,讀者不能不承認伯寧罕的筆下,描繪的確實是個好母親。

松居直先生是日本資深兒童圖畫書編輯,在選擇出版題材時,他最重視圖畫書的內容是否能讓小朋友理解,與他們的世界同步,書中的圖畫是否因應小朋友的想法與心情而繪畫。伯寧罕很符合松居直的說法,他總能從兒童觀點創作故事,也許有人認為他的繪畫風格稚嫩,看似出自小孩子的手筆,但其實這是伯寧罕有意為之,從而表現兒童天真稚拙的本性。

外間不少人認為伯寧罕的圖畫書一直站在小朋友立場向大人說「不」,誰知正是作者努力陳述孩子的世界 —— 一個大人曾經歷過,但已漸次遺忘的世界。伯寧罕心中的大人模範曾在《朱里亞斯呢?》中出現:小朱里亞斯在房中的秘密基地,不斷往世界各地探險,上山下海,父母卻每次都拿著早午晚餐,追隨著他,一同冒險,為的是讓他吃飽,可以繼續到外邊闖盪大世界。當父親一手提著早餐,另一手奮力攀著懸崖的尖石,這不就是大人放下身段、努力走進兒童世界的愛的表現嗎?

互動閱讀

2013.02.03

The Frog Prince Continued 青蛙王子下集大結局

公主用溫柔的嘴唇親吻青蛙。當她的嘴唇碰到青蛙,奇跡發生了—— 青蛙變成一位英俊瀟灑的王子。

兩人欣喜萬分,馬上結婚,從此過著幸福、快樂的生活……

唉,就讓我們說他們幸福、快樂的生活了好一陣子。行了,他們其實不是生活得怎麼快樂。坦白說,青蛙王子和公主的生活一點也不好過,他們相處得十分痛苦。

「你可不要再伸出你的舌頭!那真沒禮貌!」公主喋喋不休地說。

「妳為甚麼不再喜歡到池塘去?」王子哭喪著臉地回應道。

他們對於這段充滿衝突的婚姻感到困擾和無奈,但卻想不到解決方法。

「我希望你不要在傢俬上跳來跳去。」公主又投訴道:「要是你能不時離開城堡去屠龍或殺巨人那該多好啊!」

青蛙王子根本不想外出殺生,他只想逃避與公主關係不好的困境。當他重閱《青蛙王子》(即他自己的故事)時,只見結局寫著:「從此以後,青蛙王子和公主過著幸福快樂的生活。故事完了。」所以,他只好繼續留在城堡,惹公主生氣。

一天,公主又向青蛙王子大發脾氣。

「首先你整晚呱呱叫發出難聽的鼾聲,吵得我徹夜難眠。現在我又在你的口袋中找到荷葉。我簡直不敢相信我親過你黏糊糊的青蛙嘴巴。我有時想,如果你仍然是隻青蛙,我們互不相干,可能更好!」

青蛙王子立即靈機一觸。他想:「我仍是一隻青蛙……對!好主意!」

青蛙王子立即三步併成兩步跑進森林,去找女巫將他變回青蛙。

簡維思 瑪利諾修院學校(中學部) 中四

互動閱讀

2013.02.03

The True Story of the 3 Little Pigs ! 三隻小豬的真實故事

人人都知道三隻小豬的故事,至少他們以為自己知道那故事。但我告訴你一個小秘密。其實沒有人知道那故事的真實版本,因為從來沒有人聽過我來述說這個故事。

我就是那隻狼,名叫亞歷山大。我真的不知道把我說成是大壞蛋是怎樣開始的,因為那是錯的。這故事可能是跟我們狼的飲食習慣有關。狼吃可愛、細小的動物好像小白兔、羊和豬,但那不是我的過錯,那只是我們的生存方式。如果芝士漢堡是可愛的,其他人也會認為你是大壞蛋。

但我必須告訴你把我說成是大壞蛋絕對是錯誤的。故事的真相是源於一個噴嚏和一杯糖。

很久很久以前,我正在為祖母弄生日蛋糕。當時,我著涼了。由於糖已用完,因此我要到隔壁借糖。住在隔壁的是一隻豬,他不十分聰穎,他用稻草造房子。你能相信嗎?有哪個正常的人會用稻草造房子呢?結果,我一敲門,門就倒向屋內。我不想未經他人許可擅自進入人家的房子,於是我叫道:「小豬,小豬,你在嗎?」可是沒有人回應。我正準備空手而回。突然,我感覺到鼻子有點癢,將要打噴嚏,我深呼吸,抽了抽鼻子,打了一個大噴嚏。

你知道嗎?整個用稻草造的房子倒下了!在稻草的中央,一隻小豬倒斃在那裡。原來,他一直在家!留下這麼美味的火腿晚餐躺在稻草堆裡似乎是一種遺憾,於是我把牠吃掉了。你就當芝士漢堡躺在那裡好了!

我感到好一些了,但還是沒借到糖。因此,我向隔壁的房子走去。住在那裡的是第一隻小豬的兄弟,牠比第一隻小豬聰明一點,但相差不大,牠的房子是以柴枝造成的。

陳昊天 聖若瑟書院 中三