昔日文章

中學文章

2021.05.07

喜樂中學 文章 2021.05.09

童年回憶 讓我明白親情的真諦

「咚……咚……咚……」外面的敲門聲劃破了寧靜。「起床了,今天我們要去超市買東西。」我睜開眼睛,意識還有點朦朧。打開門,姐姐帶著妹妹站在門口, 妹妹說道:「今天要去買東西,還不快點梳洗!」我的意識才慢慢清醒,想起來了!今天是奶奶的生日。

買完東西回家時,看到我家門口停泊了大伯的車,大伯和大伯母帶著表弟來了!他們在縣城很少回來,這次是因為和奶奶慶生而來吧。

午飯是姑姑、姑父、大伯和大伯母一起做的, 他們做出一桌盛宴。在飯桌上, 我們逐個向奶奶祝賀。我坐在奶奶身旁,忽然看見她雙手已佈滿皺紋,我突然發現奶奶已經老了。

自我三年級開始就是奶奶帶我,那時候我每天放學回來,她都會為我準備晚餐。那時候奶奶還年輕,不像現在滿臉歲月的印記,背脊也被時光壓倒,如今她已很少去廚房料理了。

我們家雖然食指浩繁,但只有過節或慶生才可聚首一堂。各人身在外地,各有各忙,有時過年時有家也歸不得。而今日過後,姑姑和大伯母一家就要離開了。我清楚知道,今後只有我們姐妹陪著爺爺、奶奶。奶奶年老,我們不能像從前胡鬧了。我們不知道奶奶還有多少日子,亦不能預知她在這段日子裡會否出意外, 對於以前那些不爭氣的日子無法彌補,只得追悔,能做的只有好好的盡孝,讓她安享接下來的日子。

午飯過後,一直到晚飯時,奶奶都待在家裡,不像從前那樣串門,就連晚飯,也只吃了數口。看到這樣的奶奶,我後悔不已,怎麼沒有在之前的日子好好孝順她,而只顧拿著手機打電玩,過著飯來張口的日子?手,應該是牽著奶奶;口,應是用來問候、關心奶奶。悟以往之不諫,知來者之可追,奶奶雖屆耳順之年, 但我醒悟未晚,還有不少時間盡孝,侍奉這位從小照顧我的摯親。時間過得真快, 我們一轉眼就長大成人了,而大人亦一不小心就老了,我們千萬不要等到生命中重要的人逝去才追悔啊。

張煜 天主教南華中學 4C

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation

醫社同心

2021.03.19

孩子的服從性很高, 甚至依賴父母作決定, 可以怎樣處理呢?

在剛剛舉辦完的家長團拜中,大家不期然談到自己的孩子,有一位家長說他正為太聽話的孩子擔心,他說這孩子實在太聽話了,可以說是沒主見,你問他甚麼,小至吃甚麼,大至買自己穿的,他總是交由父母作主。其他家長卻羨慕不已,因他們正為孩子的反叛性格而煩惱。

在我們社工而言,孩子的性格是後天塑造的,沒有是天生的性格,否則便沒法予以改造。如果說孩子沒有主見,一切事情由父母作主,那我會問家長:你可曾讓孩子自己作主?有一次,我在茶樓看見一個孩子在點點心,他點完後交媽媽過目,媽媽說這太肥,那太甜,這又太熱氣,竟把孩子點的否決了大部份,試想孩子那有興趣再點自己喜歡的東西,因為孩子覺得,最後的決定權是落在父母手上,而他知道,他的選擇,最終可以全被父母否決,他點的可能是白費,所以不如不選,交由父母作主。

在家長一方,往往出於關心,而限制孩子的選擇,像上面的媽媽,為要孩子吃得健康,便限制孩子不可吃某一種食物,這原本無可厚非,但若家長容許孩子自己去選,而事先又沒有說清楚不要點煎炸點心,家長應接受孩子的選擇,不應予以阻止。而家長可以在孩子選擇前設下條件,在有限制下自由去選。在現實社會中也是一樣,自由選擇不是任由個人喜好來選,而是在規矩底下去選,家長應留意這一點。

對於現在沒有主見的孩子,家長應學習放開手,讓孩子自己決定自己的事,例如過年添衣、飲茶點食物等;對於這類孩子,不要一時間交太多的東西給他作主,這會令他更難作選擇,家長要按部就班,由一些小事情開始,在評估過孩子的能力後,慢慢地給予更多和更大的空間去選擇和決定。

本期重點

1. 孩子的性格可以由後天去改善,家長宜加努力。

2. 家長往往出於關心孩子,而否決孩子的選擇,這會令孩子不去選擇

3. 家長可以預先設下條件,才讓孩子自己去選。

4. 對於沒有主見的孩子,可以按部就班,由小到大,訓練他自己去作決定。

徐邦雄

不少父母都希望自己的孩子聽教聽話,遵守家裡的規則,不會作出反叛的行為。因此,從孩子小時候開始,父母便為孩子安排很多他們認為正確和應該進行的活動和事情,最後孩子習慣了這樣的模式,有部份孩子願意服從,繼續生活在父母預設的框架下。聽父母的話好像是好事,但另一方面孩子可能養成依賴父母的習慣,做很多事前都會聽聽父母的意見和指示,假如父母沒有給予明確的指示和方向,孩子可能感到不安和緊張,感到徬徨失惜,沒有信心自己有能力去處理事情。

假如父母留意到孩子過度依賴,便需要考慮調節或改變教養和管教方式。父母應該從孩子小時候開始,培養孩子的獨立性。父母需要調節自己的想法,對孩子要抱有信心,讓其獨立處理很多事情,自己則從旁指導,在孩子有需要時可提供適度的支援。假如孩子成功做到某件事情,父母便應作出鼓勵和讚賞,以增強孩子獨自處理事情的自信心,也讓孩子感到自己的努力被其他人認同。過分溺愛孩子,或過度約束孩子的行為,對孩子獨立性的培養沒有好處,因此在管教上,父母需要取得平衡和恰到好處。

另一方面,孩子過分倚賴父母作決定,其中一個原因是安全感不足,因此在孩子成長的過程中,父母應該給予一個安全的成長環境。每次父母離開孩子的時候,都應該給予簡單易明的解釋,讓孩子不會因父母偷偷地溜走已感到不安。孩子與父母分離,可會構成不安和焦慮感,父母應該慢慢讓孩子適應這種分離的情況,讓孩子漸漸適應。每位孩子在成長中有可能需要依賴父母,父母應該慢慢協助孩子過度這個階段,培養孩子自理能力、自主能力和自我責任。

本期重點

1. 假如父母留意到孩子過度依賴,便需要考慮調節或改變教養和管教方式。

2. 父母應該從孩子小時候開始,培養孩子的獨立性。

3. 過分溺愛孩子,或過度約束孩子的行為,對孩子獨立性的培養沒有好處。

4. 父母應該慢慢讓孩子適應分離的情況,讓孩子漸漸適應。

黃宗顯

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation

教友特工

2020.06.26

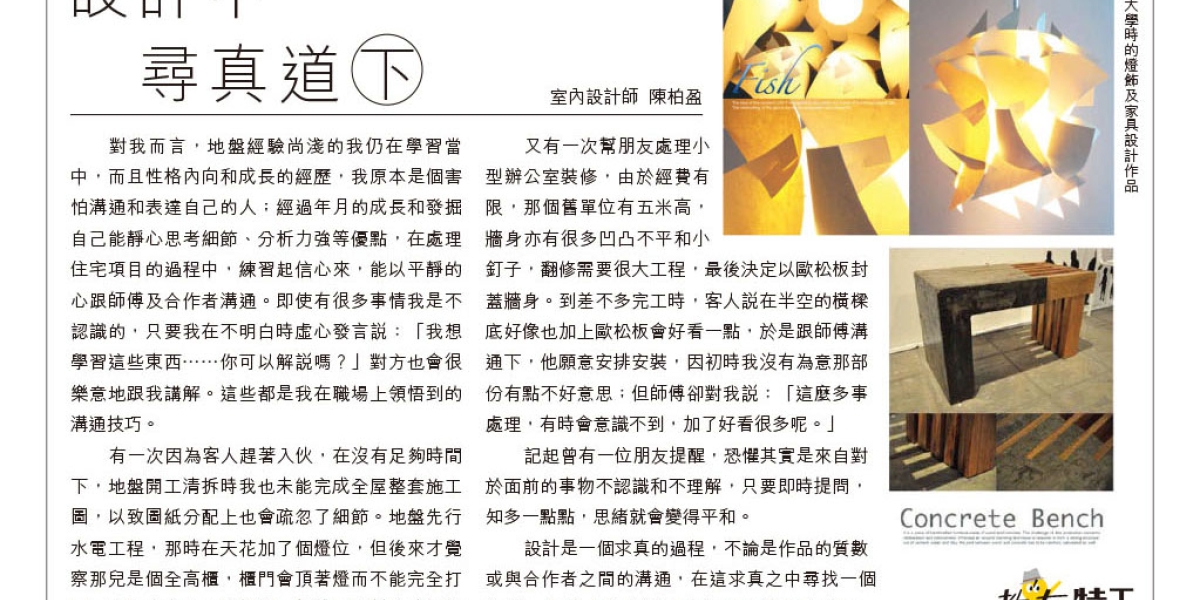

設計中尋真道(下)

對我而言,地盤經驗尚淺的我仍在學習當中,而且性格內向和成長的經歷,我原本是個害怕溝通和表達自己的人;經過年月的成長和發掘自己能靜心思考細節、分析力強等優點,在處理住宅項目的過程中,練習起信心來,能以平靜的心跟師傅及合作者溝通。即使有很多事情我是不認識的,只要我在不明白時虛心發言說:「我想學習這些東西⋯⋯你可以解說嗎?」對方也會很樂意地跟我講解。這些都是我在職場上領悟到的溝通技巧。

有一次因為客人趕著入伙,在沒有足夠時間下,地盤開工清拆時我也未能完成全屋整套施工圖,以致圖紙分配上也會疏忽了細節。地盤先行水電工程,那時在天花加了個燈位,但後來才覺察那兒是個全高櫃,櫃門會頂著燈而不能完全打開,幸好尚在施工的初期,師傅願意幫我改好位置也不計較沒討改動費用。

又有一次幫朋友處理小型辦公室裝修,由於經費有限,那個舊單位有五米高, 牆身亦有很多凹凸不平和小釘子,翻修需要很大工程,最後決定以歐松板封蓋牆身。到差不多完工時,客人說在半空的橫樑底好像也加上歐松板會好看一點,於是跟師傅溝通下,他願意安排安裝,因初時我沒有為意那部份有點不好意思;但師傅卻對我說:「這麼多事處理,有時會意識不到,加了好看很多呢。」

記起曾有一位朋友提醒,恐懼其實是來自對於面前的事物不認識和不理解,只要即時提問,知多一點點,思緒就會變得平和。

設計是一個求真的過程,不論是作品的質數或與合作者之間的溝通,在這求真之中尋找一個方式,為他人的生活環境拓展更美麗的空間。(全文完)

香港故事

2019.12.13

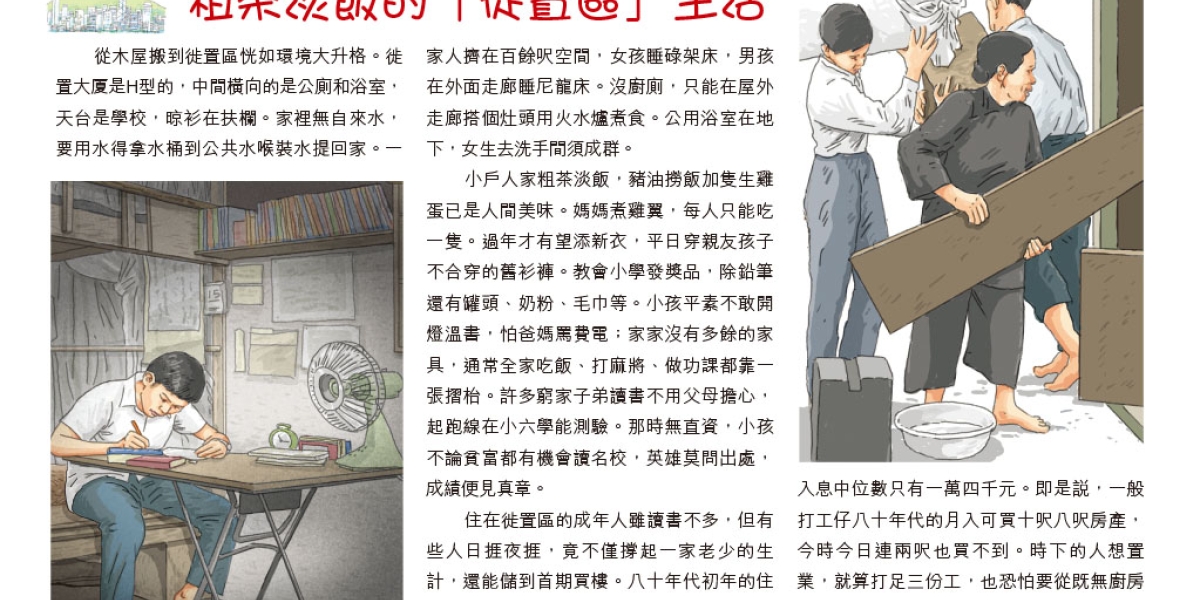

粗茶淡飯的「徙置區」生活

從木屋搬到徙置區恍如環境大升格。徙置大厦是H型的,中間橫向的是公廁和浴室, 天台是學校,晾衫在扶欄。家裡無自來水, 要用水得拿水桶到公共水喉裝水提回家。一家人擠在百餘呎空間,女孩睡碌架床,男孩在外面走廊睡尼龍床。沒廚廁,只能在屋外走廊搭個灶頭用火水爐煮食。公用浴室在地下,女生去洗手間須成群。

小戶人家粗茶淡飯,豬油撈飯加隻生雞蛋已是人間美味。媽媽煮雞翼,每人只能吃一隻。過年才有望添新衣,平日穿親友孩子不合穿的舊衫褲。教會小學發獎品,除鉛筆還有罐頭、奶粉、毛巾等。小孩平素不敢開燈溫書,怕爸媽罵費電;家家沒有多餘的家具,通常全家吃飯、打麻將、做功課都靠一張摺枱。許多窮家子弟讀書不用父母擔心,起跑線在小六學能測驗。那時無直資,小孩不論貧富都有機會讀名校,英雄莫問出處,成績便見真章。

住在徙置區的成年人雖讀書不多,但有些人日捱夜捱,竟不僅撐起一家老少的生計,還能儲到首期買樓。八十年代初年的住宅平均呎價約五百元,當時打工仔人工是幾千元。三十年後的今日,呎價過萬,但全港入息中位數只有一萬四千元。即是說,一般打工仔八十年代的月入可買十呎八呎房產, 今時今日連兩呎也買不到。時下的人想置業,就算打足三份工,也恐怕要從既無廚房又廳房不分的「豪華劏房」開始,還不知每月供款要伸延多長歲月。