昔日文章

寓教於樂

2021.09.24

先預習,後上課的重要性

這些年間,由於人文學科,例如通識教育科、生活與社會課程、地理科,或是現行在中四級的必修科公民與社會發展科等,都強調學生要多留意身邊的社區,並要懂得結合日常生活的觀察,成為課堂討論中表達個人看法。可是,在教學的日子裡,許多時候,每當我問到同學「有沒有去過一些快將清拆的舊區?」、「有沒有去過一些有南亞裔或泰國裔聚居的香港社區?」時,他們的回答都是:

「沒有啊。」

「香港有這些地方的嗎?」

我知道眼前這班學生都有一個共通點,就是思考及分析能力強,可是生活經驗只是離不開上學及回家做功課;其他方面的生活經驗則較少,以至每當談論到一些社會議題時,她們只能從概念上理解「香港有些少數族裔在生活」, 卻未曾親身接觸過他們,故難以接著深一層討論例如「香港是否一個不同族裔都和平共處的城市?」之類的題目。

說真的,其實他們也知道自己的限制, 這情況在中文科作文時出現得尤其頻密。

為此,我向他們提出一個學習建議,就是我會在課堂前先錄製一些與翌日課堂相關的學習影片,例如介紹香港有甚麼少數族裔、他們生活在香港哪些地區;並會鼓勵他們如果有空的話可以親身到九龍城走一走; 這些影片一般在五至八分鐘內,她們要先看完,並在筆記簿上摘錄好一些筆記,才接著翌日的課堂。

直到後來,我在筆記簿上加入了一些思考問題,希望他們在課堂前先思考;經歷一整個學期的試驗後,她們從學與教評估裡都反映這一種方法可以加強他們的知識基礎, 而紥實的知識有助她們進一步思考。作為老師的我,看到這些說話當然感到十分欣慰, 那可是我的睡覺、吃飯時間所換回來的。

中學文章

2021.06.18

喜樂中學 文章 2021.06.20

「對抗全球暖化 由個人做起」之我見

最近,宗教課堂正在討論環境保護與個人關係的課題,因此我有機會閱讀《公教報》李穎妍撰寫有關全球暖化的文章「對抗全球暖化 由個人做起」。該篇文章刊登在2019年3月17日議事堂版。作者在文章中以近日的天氣轉為暖和並不再感到寒冷作為引入,並輔以聯合國的文件為證據,指出氣候暖化已迫在眉睫。作者並教導大家從日常生活的不同方面著手, 以紓緩全球暖化的問題。細閱過後,讓我有所反思。

全球暖化在近年經常被各地科學家提及。最近,我在地理科正在學習這課題。在地理堂,老師播放了有關全球暖化的影片。漫畫中的人把蛇穿上腳上,意指人們把動物皮革作為衣服,那人的後果就是被大自然吞噬。這段影片使我留下深刻印象,讓我反思自己能做甚麼行為,來為減慢全球暖化獻出分力。我會減少進食肉類, 如「綠色星期一」( Green Monday)。但我的實踐方法就不一定是在星期一,而是一星期一次。我十分喜歡飲用牛奶,但可以試飲燕麥奶或豆奶,希望可以減少因飼養牛隻而產生的甲烷,而且,燕麥奶更有營養!

想起全球暖化的禍害,真是可怕! 大量沿海地區將會淹沒,如香港,我們將失去家園了。我也未曾到大溪地、夏威夷等島嶼遊覽,若是淹沒了,就不能到訪了。還記得一年前,新型冠狀病毒疫情肆虐全球,很多城市「封城」;有科學家從數據得知全球暖化因人類活動減少而減慢,看來人類行為才是對地球造成最大傷害。希望大家也會珍惜環境,否則我們將失去家園。

陳永樂 香港鄧鏡波書院 中5C

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation

中學專題

2021.01.22

走上山林徑 大自然裡教自然 聖貞德中學

貓頭鷹、蜥蜴、野豬會進入校園?從學校行5-10多分鐘便可以上山?聖貞德中學坐落群山之中,學校左邊樓梯的小徑, 是不少行山客的必經之路,在這環境下,大自然便成了學校最佳的天然教材,學生也當上社區生態的保護者。

「我們到達柏架山山頂後,向下俯視, 群山彷佛被一層薄紗包圍,柔和飄逸,有如置身於仙境。瞬間,我們都陶醉在這山之間。」這是第一屆進行專題研習的學生陳瑩的活動見聞。

就讀中三的陳瑩,對那次實地考察仍然印象深刻。「雖然山頭就在學校附近,但以往我從未行上這山。」那次往金督馳馬徑的考察,為她來說是新鮮的體會。

金督馳馬徑的研習

專題研習涉及多個科目,包括中、英、數、科學、體育、歷史及地理科。專題研習會由老師介紹山上的不同動植物,學生也可邊行邊透過手機搜尋相關資料。

學生四至五人一組,分別觀察及記錄沿途見聞,陳瑩便是負責記錄的,要畫下特別模樣的樹葉,「原來香港有這麼多種類的植物。」以往在陳瑩眼中,沒有太大分別的植物,在考察過程中,也漸漸能夠分辨它們不同之處。他們在路上會看到廣東刺柊、大頭茶 、杉木等植物。

這次考察令陳瑩學會在日常中,多欣賞身邊的自然環境,有時也會相約朋友行山。

學校於2018學年起,以隔鄰的金督馳馬徑為研習專題。學生會由山徑前往「林邊生物多樣性自然教育中心」,認識館內的香港生態資訊。老師亦會帶領全級中一學生,沿金督馳馬徑步行3小時,實地考察港島東區能遇見的動植物, 讓學生認識「生物多樣性」。

專題研習中,語文科要求學生透過文字,記錄山上的見聞;數學科則教導學生, 如何量度樹葉和其他山中標記(呈不規則形狀)的面積。

此外,校內運動堂每年有兩次跑山訓練,亦安排中一至中四參加越野跑比賽。

清潔小隊服務山頭

聖貞德中學亦設有環保學會,期望在校園生活中讓學生愛惜大自然。會長周雍便會與副會長喬科斯相約行山,周雍在山上不時看見垃圾,「我很痛心也無奈,因為垃圾破壞了大自然。港島溪流中的香港瘰螈,及淡水魚類、蟹類都需要在乾淨的水中才能生存。」喬科斯某次行山時,曾見零食飄浮溪水面,「零食有很多油脂,會影響水中生態」,他隨即便執起垃圾。為此,環保學會成立了「大自然清潔小隊」,從學校四周的山頭開始,帶上垃圾袋、鉗子,收拾山上的垃圾。

當由學校走上金督馳馬徑,喬科斯說:「不用走到山頂,半路回看,便能看見學校三面都被林木包圍,另一面是馬路。」這環境有助學生親近大自然。

環保學會為了加深同學認識大自然,本學年推動多個環保項目,包括在校內的蘭苑種植捕蠅草、仙人掌等植物,配以各種植物的品種、習性介紹,吸引同學認識。

以太陽能板教再生能源

學校著力教導學生保護環境,於去年12月舉行65周年校慶活動的開幕儀式,除了象徵「校慶網上開放日」的開始外,也標誌著多項校園工程的完成。當中最能體現環保的,就是在天台安裝了太陽能發電裝置。

科學科老師蔡永康說,太陽能板可以融入初中「環保」及「再生能源」等課題,學校稍後亦會製作太陽能車。校園操場的電視,則實時記錄了太陽能板的發電量,又會介紹太陽能發電的原理。

提到此再生能源設施,副校長馮德全說學校有著得天獨厚的優勢,因為學校位於山上而附近沒有民居,所以不用擔心太陽能板反射陽光影響民居。(吳)

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation

中學動態

2020.12.11

喜樂中學 動態 2020.12.13

天主教普照中學•慶祝創校50周年

(本報訊)天主教普照中學本年慶祝創校50周年,在面對新型冠狀病毒疫情,所有校慶活動需延期舉行。校慶彌撒改為在校內各級週會中舉行祈禱會,由校監譚永亮神父、高旭執士、校長李玳華及教師陳潔雯與學生作分享。校慶祈禱會以「地鹽世光」為主題,希望學生能如同普照的校徽:「一支光照四方的火炬」,在生活中實踐耶穌基督的教導,發揮自身的能力感染他人。

此外,校方邀請夏志誠輔理主教透過錄像與學生見面,夏主教提醒學生如何照亮自己,燃點他人的生命,成為社會和世界的光。

該校為學生送上兩份金禧紀念品,包括七色彩虹貼紙來表達「地鹽世光」,還包含該校校訓「止於至善」、50周年校慶副題、校慶標誌設計比賽學生冠軍作品;另一紀念品「小鹽燈吊飾」,以一盞能盛載鹽粒的小油燈,寄語學生實踐鹽與光的精神。(教)

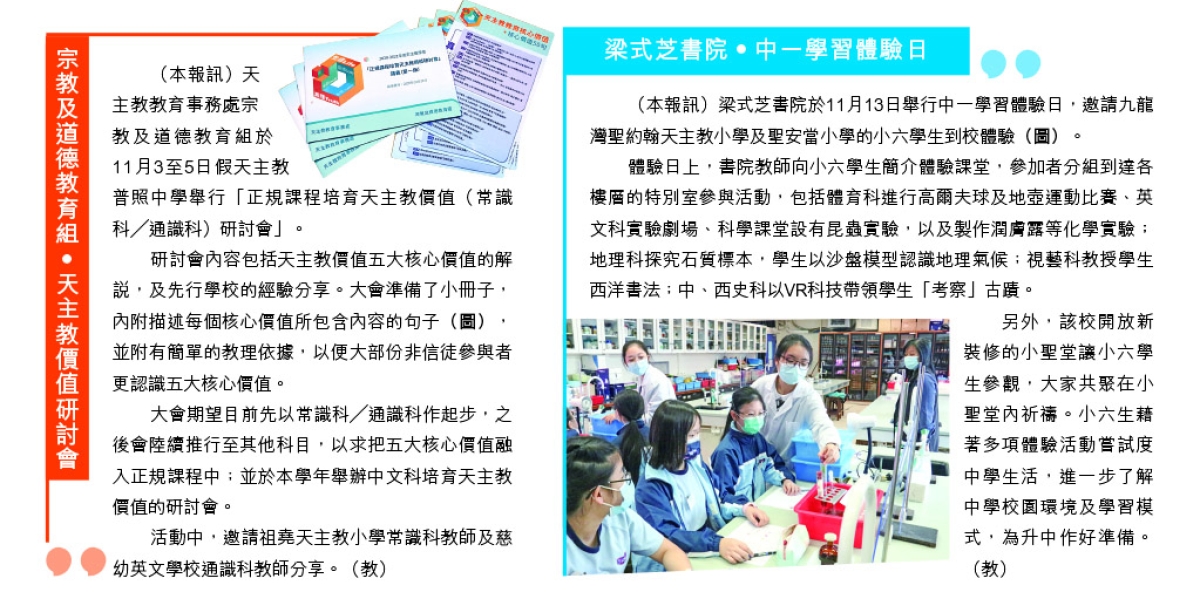

梁式芝書院•中一學習體驗日

(本報訊)梁式芝書院於11月13日舉行中一學習體驗日,邀請九龍灣聖約翰天主教小學及聖安當小學的小六學生到校體驗。

體驗日上,書院教師向小六學生簡介體驗課堂,參加者分組到達各樓層的特別室參與活動,包括體育科進行高爾夫球及地壺運動比賽、英文科實驗劇場、科學課堂設有昆蟲實驗,以及製作潤膚露等化學實驗;地理科探究石質標本,學生以沙盤模型認識地理氣候;視藝科教授學生西洋書法;中、西史科以VR科技帶領學生「考察」古蹟。

另外,該校開放新裝修的小聖堂讓小六學生參觀,大家共聚在小聖堂內祈禱。小六生藉著多項體驗活動嘗試度中學生活,進一步了解中學校園環境及學習模式,為升中作好準備。(教)

德貞女子中學畢業禮

(本報訊)德貞女子中學11月14日舉行畢業禮,邀請校監張永明博士主禮。

當日不少中六學生的家長亦出席,見證女兒在人生階段的重要時刻。同學一個接一個上台領取證書,意味著中學生涯的結束,並為迎接未來而準備。

典禮開始時,大會先進行最具傳統特色的「傳燈禮」,由中六學姐把「德貞之光」傳給中五學妹,具有薪火相傳的意思,並將校訓「禮、義、廉、恥」的精神承傳。

校監張永明博士致訓辭時,向畢業生分享個人成長經歷及引導學生建立正向思維,寄語學生懷著希望,並抱著積極心態坐言起行,分配時間在自己立志想做的事情上,實踐母校對各人的期望:「犧牲與修和」精神。

當日,各班畢業生重溫校園生活片段,懷緬之餘更衷心感謝教師的教導。(教)

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation