昔日文章

種子的力量

2014.03.16

尊重文化,無懼飄泊 巴黎外方傳教會

翻開香港法定古蹟的名錄,港島區有三座別具建築風格的建築物,曾屬於巴黎外方傳教會所有,當中以納匝肋印書館(薄扶林道144號,現時為香港大學學生宿舍「大學堂」)及伯達尼修院(薄扶林道139號,現時為香港演藝學院第二校舍)令人印象難忘。

來自法國的巴黎外方傳教會,於1658至63年間成立。1846年已有第一位會士到達香港,後來在廣東省傳教至離世。1847年,科主教(Bishop Theodorus Augustinus Forcade, 1816-85)獲委任為香港宗座代監牧,負責香港的傳教工作。他到任後,瞬即邀請沙爾德聖保祿女修會派遣修女來港,照顧棄嬰和貧苦老弱的市民,一如修女們在法國所實踐的愛德使命。雖然科主教的健康不佳,任期內居港期僅一年多,他的努力促使香港的普羅市民透過修女們的服務,認識醫療和教育對人類的貢獻。這一點對香港社會後來的發展,產生深遠的影響力。

在科主教的領導下,曾有七位會士在港短暫居住或服務,其中一位是李神父(Fr. Napoleon Libois, 1805-72)。當時歐洲多國正值多事之秋, 然而傳福音的工作沒有一天能夠停頓下來。巴黎外方傳教會奉教宗的指引,以尊重異國異族文化的態度,將福音喜訊帶給所有人,更努力適應和學習當地文化。1847年巴黎外方傳教會在香港設立總務處,為修會在遠東地區的傳福音工作,設立一個強大的後援基地,負責支援在中國和亞洲各地的傳教士在福傳工作和物質上的需要。李神父是在香港設總務處的幕後推手,他促使天主教在香港及遠東地區的傳教工作得以開展。這些地區包括中國、朝鮮(韓國)、越南、馬來西亞、日本、印度等。

由法國赴遠東地區,不少會士經不起數個月的海上旅程而患重病。總務處不單要籌措剛抵步的會士往外地傳教的交通安排,更要照顧抱病的會士,讓他們及時獲得醫療照顧。此外,大部份傳教區的醫療設備不足,香港位處交通要道,是理想的補給站。李神父擔任首位總務長,他的助手是奧塞神父(Fr. Pierre-Marie Osouf, 1829-1906)。1866年,奧塞神父繼任總務長的職務後,熱切關注病弱的會士,積極投入籌備成立療養院的工作。1875年,一座位於港島薄扶林小山丘上取名伯達尼(若望福音11:3)的療養院終於落成,首任院長為白神父(Fr. Charles Patriat)。

1884年,羅若望神父(Fr. Jean-Joseph Rousseille, 1832-1900)獲修會派遣抵港,籌建一個適合會士靜居、祈禱和默想的地方。他邀請在印度傳教多年的好朋友毛神父(Fr. Francois Monnier, 1854-1939)來港協助他。毛神父博學多才,雖從沒接觸印刷業,卻傾力苦學,協助修會在香港成立納匝肋印書館。納匝肋印書館在毛神父的帶領下,致力運用多種極少或甚至從沒用於出版印刷的亞洲方言(例如柬埔寨文、西藏文、泰米爾文)印製書籍,印行二十八國文字,享譽一時。1896年納匝肋修院及印書館遷入德格拉斯城(Douglas Castle),並利用鄰近地方建員工宿舍、小學及聖堂,形成一條有共同信仰的天主教村(太古樓)。

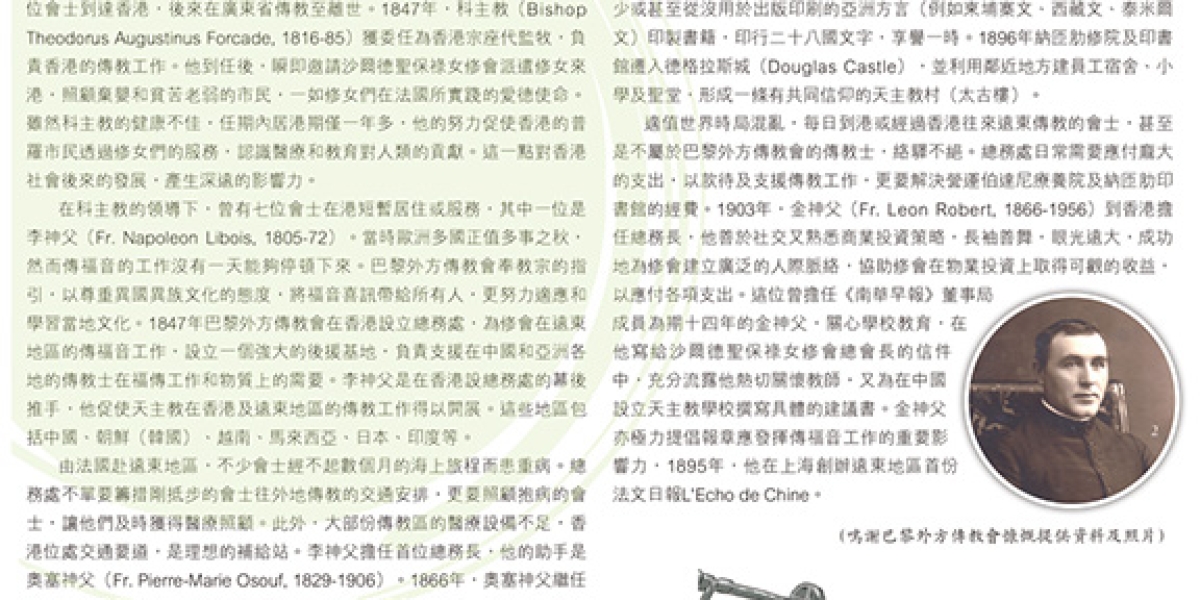

適值世界時局混亂,每日到港或經過香港往來遠東傳教的會士,甚至是不屬於巴黎外方傳教會的傳教士,絡驛不絕。總務處日常需要應付龐大的支出,以款待及支援傳教工作,更要解決營運伯達尼療養院及納匝肋印書館的經費。1903年,金神父(Fr. Leon Robert, 1866-1956)到香港擔任總務長,他善於社交又熟悉商業投資策略,長袖善舞,眼光遠大,成功地為修會建立廣泛的人際脈絡,協助修會在物業投資上取得可觀的收益, 以應付各項支出。這位曾擔任《南華早報》董事局成員為期十四年的金神父,關心學校教育,在他寫給沙爾德聖保祿女修會總會長的信件中,充分流露他熱切關懷教師,又為在中國設立天主教學校撰寫具體的建議書。金神父亦極力提倡報章應發揮傳福音工作的重要影響力,1895年,他在上海創辦遠東地區首份法文日報L'Echo de Chine。

香港故事

2014.02.23

五花八門的「街渡」

香港有261座島嶼,我們也習慣了把市區之外 的島嶼,稱為離島。最大的離島是大嶼山。它和 青衣、馬灣已由青馬大橋接通九龍半島,其餘居 民人口較多的離島如坪洲、長洲和南丫島等,與 島外的交通仍得靠渡輪。這些渡輪的碼頭都集中 在中環的港外線碼頭,行走的輪船也較大較新。 至於其餘的人口不多的小島,水上交通就得靠街渡來接駁和維持了。 街渡由港府發牌監管。現時共有78條固定的街渡 航線。一般使用的是載客量較小的摩 托船隻,大多由木船改裝 而成。在乘客來往較頻密 的航線,有些也使用小 型渡輪,但有些路程較 短的街渡,便使用傳 統的舢舨。如香港仔 到鴨脷洲的街渡服 務,至今仍 保 留 著 昔 日 的 避 風 塘 遺 風 , 每 程 只 收 費 二 元 。 許 多 外 地 遊 客 都 慕 名 前 來 , 體 驗 一 下 老 香 港 的 水 上 交通風情。 香 港 四 周 環 海 , 在 新 型 渡 輪 服 務 照 顧 不 到 的 去 處 , 甚 或 非 常 時 期 , 傳 統 的 水 上 交 通 工 具 便 派 上 用 場 。 如 在日治時期,天星小輪和其他渡輪服務有時中斷,有時只提供有限度服 務,市民便得靠舢舨擺渡過海。即使在第二次世界大戰後,紅磡海底隧 道出現之前,錯過了天星小輪尾班船的人,要渡海回家便得乘搭一種俗 稱「嘩啦嘩啦」的小艇。這種小艇用汽車引擎推動,非常嘈吵,「嘩啦 嘩啦」的名字就是這樣來的。越南戰爭時,維港停泊了許多美國軍艦, 這種小艇便大行其道,接載水兵往返灣仔和尖沙咀。直到現在,好些停 泊在海中間的遠洋大船,還得靠這類機動小艇和岸上保持來往。

看圖想賞童年

2014.02.16

「卜 卜」聲的學習時代

在學校接受教育是我們成長的必需階段。然而,隨著時間及社會的變遷,教育從傳統到現代都有著截然不同的改變。過去的社會由於交通不便,因此除了由官辦學堂和書院外,不少鄉村都會各自辦學,聘請秀才為塾師,為本村子弟提供教育機會,而這些傳統教學的地方都稱之為「私塾」。

「私塾」還有一個有趣的俗稱 ── 「卜卜齋」。為何以前的學校都叫作「卜卜齋」呢?這是因為每當學生犯錯,例如沒有把書背熟,老師就會操起一塊長形木板或竹片來打他們的手掌、頭、屁股,而由於打的力度不少,木板或竹片在敲打皮肉時便會響起「卜卜」聲,所以,廣東人就幽默地把私塾稱之為「卜卜齋」。換句話說,「卜卜」就是取其像敲打聲的讀音,「齋」則依照原意解作讀書的地方。

這種嚴厲的教學,往往都成為了學生日後長大成人的深刻回憶。廣州市滿族歷史文化研究會會長汪宗猷老先生,便曾回想當年他的「卜卜齋」學生時代。當時他在一個只有十名學子的「卜卜齋」上學,從七歲直到十歲,從《三字經》一直學到《論語》,只要學生不聽話,老師就會拿出戒尺、木條,敲學生的腦袋、手掌。周作人在《知堂回想錄》的〈父親的病〉一文更記載了被老師責罰的皮肉之苦:「《中庸》《中庸》,打得屁股好種蔥」。後來做了北京大學校長的蔣夢麟,在他的自傳作品《西潮》中也寫道:「如果背時有些疙瘩,先生要求一遍又一遍地再念,甚至念上一兩百遍。碰上先生心情不好,腦袋上就會吃栗子。天黑放學時,常常有些學生頭皮上帶著幾個大疙瘩回家」。

「卜卜齋」的教學不僅嚴厲,亦十分著重背誦。老師上課多要求學生死背課文,開始時會唸富有韻律,句子又短的《三字經》、《千字文》,但到了後來學生便要背起難度較高的「四書五經」。因此,學堂裡經常響起「卜卜」聲的情況,實在是不足為奇。

隨著兒童權益受到社會的關注,香港在1991年9月起,取消老師體罰的權力,據香港法例第279A章《教育規例》第58條訂明:「教員不得向學生施行體罰」。在今日的課室裡,我們再不會聽到「卜卜」聲,但現時香港仍保留著昔日的「卜卜齋」遺址,例如在馬灣田寮村的「芳園書室」,前身便是1930 年代建成的「陳氏書齋」。讀者如有興趣,可到該處參觀。

香港故事

2014.02.16

「白牌」、「十四座」、紅巴和綠巴

在八十年代前,香港的計程車(「的士」)車牌為黑底白字,非商用車輛如私家車則為白底黑字。用後者來載客營業是犯法的,人們便把這種車輛叫做「白牌車」。因為不用交營業牌費,收費較的士便宜,且還可沿途上客,俗稱「釣泥鯭」;司機賺得多,乘客付費也較的士便宜,政府也禁之不絕。在六十年代初,政府開始容許可載九人的「的士」在新界營業。直至1967年,香港發生暴動和工潮,許多巴士路線停駛,本來只行走於在新界的九人「的士」開始到市區找生意,有些人也把客貨車改裝,在市區載客,收費比巴士貴一至兩倍。政府愛管不管(隻眼開隻眼閉),讓這類非法經營的車輛紓緩交通窘境。到了1967年,香港交通恢復正常,政府決定發牌管理, 把它們叫做「公共小型巴士」,由九座位增加到十二座位及十四座位,以至後來許多人把這些車輛稱為「十四座」。1988年,政府批准小巴改為十六座位,但仍按1976年公佈的規例,全港只限4350輛,數目至今未變。

最初,小巴都在車身髹上紅色的色帶來識別。在九十年代,為了讓車身可標貼廣告,改為把車頂髹作紅色。小巴的行走範圍起初幾乎沒有甚麼限制,但後來設了許多禁區,實際上,這種紅色小巴大約只能在老城區活動。政府沒對其行車路線和收費作任何規定,但通常商會都會定好路線、收費和班次,好做生意。在交通擠塞時,這種車輛可靈活地繞路,但在刮風或非常時刻,司機亦可開天殺價。乘客雖滿腹牢騷,也得接受。

和紅色小巴相比,政府對綠色專線小巴的監管嚴格得多,其行走路線、收費和車次都受監管,沿途還有固定的車站,多為公司經營。政府也鼓勵從業者把紅巴轉為綠巴, 也容許綠巴申請轉為紅巴,但歷年的數字顯示,綠巴的數目持續上升。