昔日文章

中學專題

2021.11.05

「一人一甲蟲」 飼養計劃 正向教育: 體現生命的轉化

「順順的體重增加了,體形也較上星期大了一點,生長速度看來正常; 至於小聰也精靈活潑⋯⋯」同學們小心翼翼地記下自己的「小寶寶」成長紀錄,觀察生命變化——這兒並不是醫院產房,同學的小寶寶,其實是獨角仙(甲蟲):明愛聖若瑟中學今年於中一年級推行「一人一甲蟲」飼養計劃,學生在老師協助下養育甲蟲,定期更換甲蟲箱內的泥土,觀察牠從產卵到孵化成為幼蟲後再慢慢成長,記錄當中的轉變,從中領悟出生命的轉化,明白生命的意義,及天主的一切美好創造。

記錄甲蟲成長過程 培養責任感和同理心

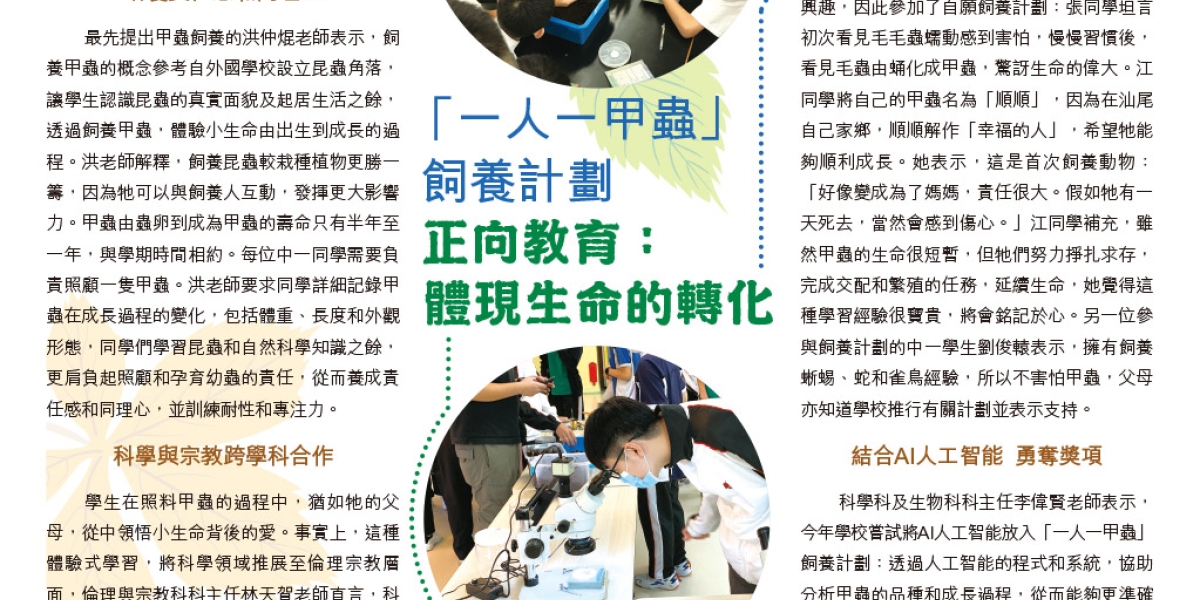

最先提出甲蟲飼養的洪仲焜老師表示,飼養甲蟲的概念參考自外國學校設立昆蟲角落, 讓學生認識昆蟲的真實面貌及起居生活之餘, 透過飼養甲蟲,體驗小生命由出生到成長的過程。洪老師解釋,飼養昆蟲較栽種植物更勝一籌,因為牠可以與飼養人互動,發揮更大影響力。甲蟲由蟲卵到成為甲蟲的壽命只有半年至一年,與學期時間相約。每位中一同學需要負責照顧一隻甲蟲。洪老師要求同學詳細記錄甲蟲在成長過程的變化,包括體重、長度和外觀形態,同學們學習昆蟲和自然科學知識之餘, 更肩負起照顧和孕育幼蟲的責任,從而養成責任感和同理心,並訓練耐性和專注力。

科學與宗教跨學科合作

學生在照料甲蟲的過程中,猶如牠的父母,從中領悟小生命背後的愛。事實上,這種體驗式學習,將科學領域推展至倫理宗教層面,倫理與宗教科科主任林天賀老師直言,科學與宗教跨學科合作是一項新嘗試,初中的倫理和宗教課程,一般教授天主創造天地萬物, 賦予受造物生命及一切美好東西,有關死亡的課題留待高年級才教授。林老師過往在煉靈月,曾經帶學生參觀墳場,藉此體會人的一生 和終結,學生的反應非常正面,許多同學從此對「死亡」有所改觀,不再忌諱, 亦明白要好好活出一生。這次跨學科合作,科學與生物科及倫理與宗教科特別設計了《甲蟲飼養計劃》小冊子,當中寫有聖經金句,讓學生填寫甲蟲成長的資料時,可以閱讀和思考。林老師亦將學校的早禱內容配合生命教育課題,強調人類與大自然保持和諧,互相尊重。

學生對飼養計劃反應正面

就讀中四的張子昕和江芷曦因為對昆蟲感興趣,因此參加了自願飼養計劃:張同學坦言初次看見毛毛蟲蠕動感到害怕,慢慢習慣後, 看見毛蟲由蛹化成甲蟲,驚訝生命的偉大。江同學將自己的甲蟲名為「順順」,因為在汕尾自己家鄉,順順解作「幸福的人」,希望牠能夠順利成長。她表示,這是首次飼養動物: 「好像變成為了媽媽,責任很大。假如牠有一天死去,當然會感到傷心。」江同學補充,雖然甲蟲的生命很短暫,但牠們努力掙扎求存, 完成交配和繁殖的任務,延續生命,她覺得這種學習經驗很寶貴,將會銘記於心。另一位參與飼養計劃的中一學生劉俊轅表示,擁有飼養蜥蜴、蛇和雀鳥經驗,所以不害怕甲蟲,父母亦知道學校推行有關計劃並表示支持。

結合AI人工智能 勇奪獎項

科學科及生物科科主任李偉賢老師表示, 今年學校嘗試將AI人工智能放入「一人一甲蟲」飼養計劃:透過人工智能的程式和系統,協助分析甲蟲的品種和成長過程,從而能夠更準確地預測甲蟲的繁殖和成長,收集相關數據後, 得出甲蟲的成長圖表,藉此知道牠在生命不同階段的外貌特徵,並預測其存活機會率。這項試驗更燃起學生對研究昆蟲的興趣,他們參加了香港大學主辦的「昆蟲酒店」設計比賽,利用可循環再用的環保材料,包括樹枝、松果、蕉葉、紙製雞蛋格堆砌成「昆蟲酒店」,吸引獨居蜂(例如黃蜂、竹蜂)前來產出蜂蜜,傳播花粉,榮獲「最佳友善生態大獎」。

明愛聖若瑟中學提倡的 「一人一甲蟲」飼養計劃,讓學生從體驗中學習,悟出生命的愛、意義和獨特性,欣賞天主創造萬物的真善美,持守學校「忠誠勤樸、敬主愛人」的訓勉,幫助學生建立正向的人生觀。 (慈)

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation

中學專題

2021.10.29

聖芳濟各書院 「一人一樂器」陶冶性情 鼓勵學生發展音樂才能

「學習樂器固然好,但費用不便宜,而且需要購買樂器,所費不菲。」大家可能曾經有過上述想法,想學習樂器,卻害怕增加家庭負擔。現在大家毋需苦惱了 —— 聖芳濟各書院推行「一人一樂器」計劃,鼓勵中一學生在學校所提供的中西樂器組別中選取一項參加,中樂包括二胡、琵琶、柳琴、中阮和古箏,西樂則有夏威夷小結他和古典木結他。校方得到教育局全方位學習津貼資助,添置相關樂器,讓學生借用一年;上述津貼同時支付樂器導師費用,讓學生可以在無經濟顧慮下學習,發掘音樂潛能。

負責「一人一樂器」計劃的張桂嫦老師解釋,音樂科其實包含三部份,分別是聆聽、創作和演奏,她希望同學認真嘗試學習演奏一種樂器,故此推行相關計劃。學習時間亦刻意與常規課堂分隔,安排在週六進行,讓同學更能集中精神學習。鑑於好些中式樂器的外形相似,張老師先給同學們介紹樂器,認識它們的外貌,並作簡單示範, 讓同學清楚了解樂器的性能和音色,從而選擇心儀的樂器進行學習。

樂器班採取小班教學形式進行,一般10人至15人一班, 加強師生互動,導師按學生的能力編訂教材,促進學習。學生可以向學校借用樂器、或自備樂器上課。為了令學生積極參與,同學的出席率和表現一併計算入音樂科成績內。張老師希望同學們學懂音樂技巧之餘,藉此訓練他們做事要有恆心,學習樂器也當如此,好能培養年輕人的耐性,期望他們體會「台上一分鐘,台下十年功」的演出感受。若果學生選擇學習中樂,則更有合奏機會,從而也可學習與人相處,改善溝通技巧。

張老師欣慰地表示,樂器班師生關係融洽,學生耐心聆聽及接受導師教導。張老師不諱言,男生一般稍欠耐性,希望即時看到成果,例如期望短時間內成功彈奏出一首樂曲。當然,一切需要時候磨練和不斷練習才行,所謂「欲速則不達」。

目前就讀中三的李心盈與林曉樂在升讀中一時, 分別選擇學習古箏和木結他,兩人不約而同表示,一直心儀相關樂器,所以選擇學習。李心盈自言懂得一些音樂基礎,再加上對古箏興趣濃厚,所以學習時不覺得困難,上了兩至三堂樂器課後,已經能夠成功彈奏一首樂曲,非常開心。相反,學習木結他的林曉樂表示,起初學習感到非常困難,特別是結他的指法難於掌握, 感激導師非常耐心教導自己,最後彈奏出短短的歌曲。

兩位同學笑言父母喜歡自己學習樂器:「因為我們忙於練習樂器,減少了玩手機的時間。」李心盈表示,妹妹是合唱團成員,表妹則學習結他,兩人在音樂上的成績推動自己學習古箏。林曉樂與學習鋼琴的姐姐亦互相分享心得,教導對方學習不諳的樂器,母親生日時更合奏生日歌,笑稱姐妹倆稍後需要一起練習,留待父親生日時再次獻技。

李心盈和林曉樂直言「一人一樂器」計劃令自己愛上音樂,李同學表示,學習音樂必須專心閱讀樂譜,讓自己更有耐性,做事更加專注;林同學則表示,現時每星期相隔二至三天便練習結他,每次練習一小時,自從學習結他後,自己更具自信,特別是以結他成功彈奏流行曲,極富滿足感和成就感。

兩人對音樂懷著遠大夢想:李同學希望他日以優異成績入讀星海音樂學院,林同學則盼望他日回饋母校,秉承學校的傳承精神,將自己的結他知識傳授師弟妹。

聖芳濟各書院的「一人一樂器」計劃不純是教授樂器演奏,更是一種全人教育,讓學生發揮藝術潛能,作好人生規劃,排除萬難,努力向夢想進發。(慈)

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation

中學專題

2021.10.22

順天學生設計輪椅桌 幫助傷殘者活得尊嚴

在日常生活中,我們都會遇到不同高度的餐桌或書枱,但不是每張枱面都能配合輪椅的高度。有時候枱面更會擋著輪椅,令用者無法靠近枱面。為了替輪椅設計一款可收納的枱面,順利天主教中學(順天)一組學生便用上一個暑假,更專誠跟隨輪椅使用者外出,以了解他們所遇到的困難和實際需要。

這四名順天學生合組隊伍,憑著「桌越」輪椅桌,參加了香港小童群益會的「感創敢為──青年社會創新服務獎」比賽,從302組學校隊伍中脫穎而出,與另外兩組一起奪得金獎。

順天參加了香港小童群益會的「感創敢為」計劃,於中四宗教科課餘學習經歷時段,安排學生去探訪長者和其他傷殘人士,從中了解相關的社會問題,再設計出對應方案或合宜的科技產品,幫助有需要人士改善生活;有的學生更把構思落實出來並參加比賽。

跟輪椅使用者用膳 了解實際困難和需要

其中設計「桌越」輪椅桌的四人小隊於今年暑期,每週前往社區工藝室,在木工技師指導下拿起工具,一起製造枱面。服務傷殘人士的團體則安排一位輪椅使用者,為學生提供意見,並試用學生的製品。

學生林智傑說,最初他們的設計在承重方面不理想,改至第四次才變得穩固, 過程中隊員曾苦思如何改善載重量,「但輪椅使用者告訴我們,她最希望的,是製成品能幫助他們改善生活,而不只是添加功能或單單加大載重。」

這句話再一次提醒隊員,設計要從使用者的角度出發,於是學生親身坐上輪椅試位,也向其他輪椅使用者了解其情況,更試過跟輪椅使用者一起外出用膳,參考不同意見後做了最後成品,「看到試用輪椅桌的人很滿意這件度身訂造的製成品,我們也很高興。」

輪椅桌特別之處,是無需螺絲固定,可靈活裝卸於輪椅手柄,方便拆下清洗和更換。隊員也留意到市面亦有輪椅枱面,但面積較大,而且不易裝卸,他們今次便製作出最長單邊不足半米的長方型小枱面。

參賽小組成員希望藉著這項設計,實踐出平日宗教科所學:以基督為榜樣幫助弱小者。另一隊員馬世濤更體會到,每個人都需要捍衛弱小者的尊嚴,「輪椅使用者提醒我們,他們很希望能自主地生活,不用靠別人幫助。貼心的新發明, 便能夠讓他們有尊嚴地自主過活。」

科學教育 兼顧創意與同理心

一直以來,學校的宗教科為培養學生關心社群和同理心,會安排學生去了解不同群體的困境。這種體驗式學習推出多年,科主任梁翠茵老師更留意到,近年愈來愈多學生發揮創意, 善用新科技如電腦繪圖和編程等,去幫助弱小者改善生活。

學生在初中上STEM課時,便會學習使用鐳射技術與3D打印機,製作小發明,去幫助觀塘區長者改善生活。正好「桌越」參賽隊伍,今次便用上中二時學過的鐳射切割技術,把圖樣檔案輸入電腦,再利用激光把圖樣精準從木板上切割出來。

STEM課程主任呂俊秀老師認為,創意要從生活中的見聞,以及科學實踐的經驗中慢慢培養出來; 而這次學生為輪椅使用者設計的枱面,也可算是延續了STEM的解難經驗。

順天希望學生所學的,不單單是設計背後的科技知識,而是能夠以人為本,讓弱小者透過科技去感受天主的愛。(鄧)

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation

中學專題

2021.10.15

香港仔工業中學——寄宿教育 雙倍關顧 以愛陪伴青少年

寄宿教育不再是大學或貴族學校獨有,香港仔工業學校(香工)在2012年再次開辦寄宿部,讓學生擁有更多時間溫習課堂上學到的知識之餘,亦可進行各項球類活動,鍛鍊身體,在寄宿生活中學習與同輩及他人相處,培養獨立處事的能力。身兼香工校監及舍監的林仲偉神父有條不紊地解釋寄宿教育的優點,宿生放學後由寄宿部導師陪伴導修,跟隨規律的作息時間表去生活,較一般學生享有多一倍關懷和照顧,有助個人成長及全面發展。

林仲偉神父表示,香工復辦寄宿部,一方面是回應香港社會的轉變:「不少家長是單親或雙職,或是將孩子交托年邁的(外)祖父母照顧,一老一少在年齡上的重大差距容易造成隔閡,父母與子女的關係疏離;現今的『打機文化』使青少年失去人生重點,放學後無所事事」。另一方面,是提倡工業教育的香工未能吸引學生入讀,正面臨「殺校」危機。時任慈幼會中華區省會長的林神父驚聞殺校危機,立即跟會省討論對策,決定推行別人做不到的服務 —— 重新開辦寄宿教育。

寄宿教育,顧名思義,就是讓學生在學校留宿,為此, 香工在校舍、各項寄宿設施及配套上皆需要重新設置或修建,當年單是裝修費已接近500萬,所有開支全是募捐得來。香工寄宿部在2012年8月正式開幕,首年成功招收41名宿生。

時至今天,香工踏入復辦寄宿教育第10年,寄宿部有3 個舍堂,合共提供150個宿位,收生方面接近飽和。寄宿部有接近20名職員,包括舍監、副舍監、助理舍監和指導員, 輔導宿生在學業及個人成長上的問題。寄宿教育是團體生活,宿生需按照既定的作息時間表生活:早上六時半起床, 參與早禱和彌撒,吃過早餐便上學;放學後參與課後活動, 之後回宿舍自修。晚飯後再分組自修,及使用手機與家人聯繫,晚禱過後便得關燈睡覺,藉此養成早睡早起的良好生活習慣。另外,宿生亦需要協助擺放餐具和飯菜,用膳後輪流洗碗,打掃及清理衛生間和浴室,培養學生的責任感和領導才能。

就讀中四的張泓霆表示,享受香工的寄宿生活,除了擁有更多溫習時間,空餘時間可以進行球類活動,強身健體之餘,亦可與同學交流。中五的戚煷玄感謝寄宿部導師的關懷和照顧,笑言毫不介意與眾多同學一起共享空間,用膳後更主動清潔碗筷。另一名中五學生梁錦超表示,寄宿生活改善了自己的品行,性格亦變得開朗。學生們欣賞林神父的仁慈和關懷,亦知道神父膝關節退化,每當看見對方提取重物,便主動走上前協助。

林仲偉神父伴隨著香工寄宿部重生與成長:從策劃重新開辦,到執行各個細節和推動。曾經在聖類斯中學擔任校長15年的林神父笑言,昔日以非常嚴厲的手法教導學生,很多學生懼怕自己;現在改為與學生講理由,指出問題,從而糾正。林神父為寄宿部訂下三大目標:(宿生) 學讀書、學做人、學走永生的路。這目標成功達到嗎?林神父自豪地說:「香工各年級考第一名的學生,多數是宿生。看見學生不斷進步,行為上不斷作出改變;有宿生主動提出參加慕道班,希望認識天主教道理。」亦有一些寄宿生畢業後回饋母校,擔任導師,教導學弟適應新環境。

事實上,香工的宿生不僅視林神父為舍監,更是慈父, 林神父面帶微笑分享:「某次狂風暴雨下,我外出開會後駕車返回香工,當時能見度很差,心裡亦感膽怯。我很晚才回到宿舍,發現有一位學生在客廳等候自己,說:『神父,你回來了,我現在可以安心睡覺了。』我頓時感到非常窩心, 因為有學生擔心自己,視我為他們的家人。」

香工的寄宿教育以理智、宗教、仁愛教導學生,追求知識,努力向上,追隨天主。林神父期望同學們斯文有禮,重義守信。(慈)

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation