昔日文章

中學專題

2023.09.24

天主教培聖中學

人工智能買餸車 以人為本關愛長者

(本報專題)「作為一間天主教學校,我們重視STE M,更重視人的價值和尊嚴,所以我們鼓勵學生善用科技之餘,也要有良好的價值判斷和倫理道德,不要忘記發展科技的動機和初心,是以人為本。獲獎固然重要,但我更欣賞學生從中學會的同理心和關愛長者的熱忱。」郭富華校長在肯定學生的科研成績之餘,也不忘以「明德至善」的校訓來勉勵學生。

走出舒適圈 培養同理心

2019年,中二學生朱兆邦和冼正被學校甄選為創科先鋒,參加由嶺南大學亞太老年學研究中心主辦、賽馬會慈善信託基金策劃和資助的培訓課程,為參加「賽馬會齡活城市計劃—— 鄉郊樂『屯』『元』2」STEM 設計比賽作準備。培訓期間,兆邦和阿正到元朗牛潭尾村探訪長者和實地考察環境,以了解他們的生活和需要,構思能真正幫助他們改善生活的產品。

「我認為實地考察比紙上談兵的培訓重要,我平時多數宅在家裡,鮮有接觸陌生人,更遑論長者。這次到牛潭尾村與長者交流,除幫助構思參賽作品外,也讓我多了同理心,明白他們在鄉郊生活的困難。」阿正有感而發。

同行的兆邦也有類似的想法:「發展科技的目的是解決民生問題,住在鄉郊的長者好像與世隔絕,我們在構想作品時,首先想到的是解決他們的出行困難。」

該校創科及資優教育統籌陳凱詩老師認為這次實地考察和探訪長者的安排,讓同學走出自己的舒適圈。與長者接觸,除打破他們對長者的刻板印象外,也改善了溝通技巧,最大的得著是更懂得體諒別人和更有同理心。

善用塔冷通 建立團隊精神

同學們發現鄉郊長者外出購物時,只靠一條班次疏落的小巴線,所以每次均會使用買餸車購物大量物品,導致長者手臂痠痛、背痛或肌肉拉傷等問題。因此,團隊設計了一部有自動追蹤功能的購物車,令長者購物時更輕鬆方便。

團隊中每人都有不同的塔冷通,有的善於構思整個設計、有的善於繪圖、有的善於編程,同學們分工合作,有商有量,建立出極佳的團隊精神,令整個研發過程能有序地推進,最終完成了第一代的「免提追蹤買餸車」。

在整個團隊努力下,第一代「免提追蹤買餸車」順利獲得「賽馬會齡活城市計劃—— 鄉郊樂『屯』『元』2」STEM 設計比賽的冠軍及最受歡迎齡活大獎。各同學不斷將買餸車功能提升改良,至今已發展至第三代。這項發明經知識產權署審查後,已取得外觀設計註冊證明書, 亦成功獲批香港短期專利。

設計創新又實用 長者買餸好輕鬆

第三代「免提追蹤買餸車」加入人工智能技術,備有三種不同的運作模式:兩種追蹤模式和手動模式。追蹤模式一,利用買餸車上的主鏡頭捕捉長者的影像,藉紅外線傳感器計算買餸車與長者的距離,從而達到追蹤長者和免提效果。追蹤模式二,利用人工智能技術,透過手柄上方的鏡頭捕捉長者手掌的影像,並捕捉影像的座標位置,令買餸車跟隨手掌移動,能近距離追蹤長者,即使在狹窄環境也能操作自如。手動模式,是當長者的手靠近手柄上方的紅外線傳感器時,可輕鬆解除追蹤模式, 令買餸車改為手動操作。不同模式適合長者由鄉郊往返街巿和用於街巿人多擠擁的環境。為了切合長者的需要,買餸車更備有雙層設計,上層採用開放式設計,方便長者直接擺放或取出物件;下層設有保溫層,供長者擺放需要保溫的物件。

第三代的人工智能買餸車獲推薦代表香港參加2023年5月17日至18日,於日本東京舉行的「2023 第三十七屆日本東京創新天才國際發明展」,並榮獲金獎。

兆邦和阿正對研發的產品屢獲殊榮均異口同聲地感謝學校和老師的支持:「很感謝學校給予良好的環境、空間和資源讓我們可以專心致志地研發產品;我們雖然研究人工智能,但人工智能絕對不能取代老師的地位,老師對我們的鼓勵和循循善誘,如一個可靠的朋友般扶持我們,成為我們強大的後盾。」(賴)

中學動態

2023.06.18

喜樂中學 - 動態

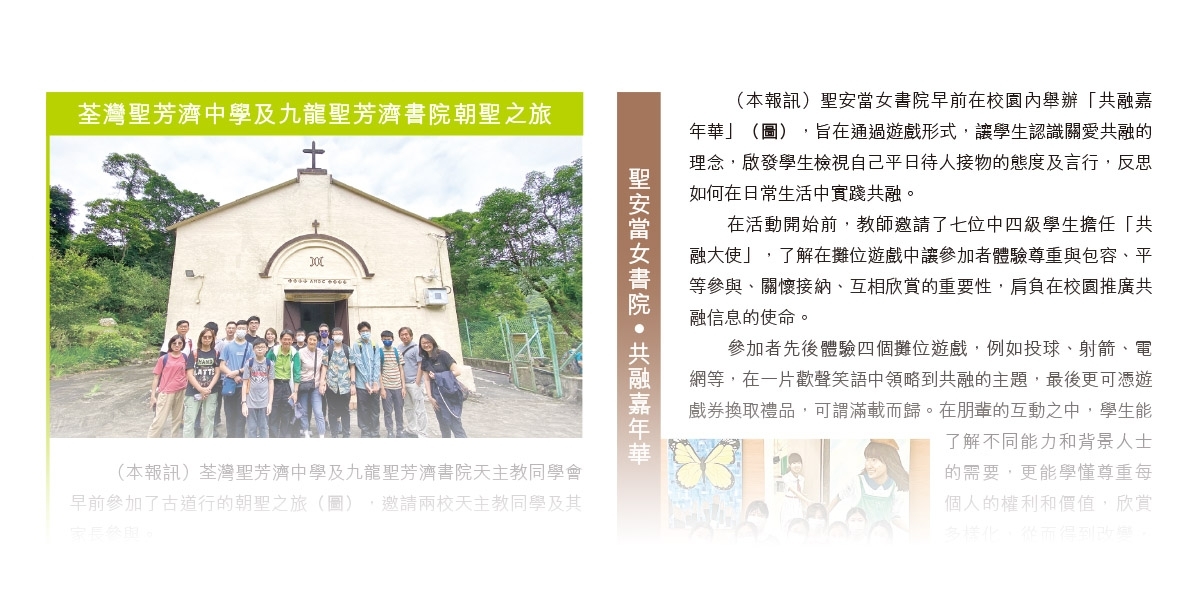

荃灣聖芳濟中學及九龍聖芳濟書院朝聖之旅

(本報訊)荃灣聖芳濟中學及九龍聖芳濟書院天主教同學會早前參加了古道行的朝聖之旅,邀請兩校天主教同學及其家長參與。

一行人由學校出發,乘車往白沙澳。先前往聖母無玷之心小堂參觀及祈禱,古道行義工為參加者作教區歷史分享,認識香港早期傳教士的服務,以及對傳教士的犧牲及工作有了更深的認識。經過約兩小時的步程,抵達深涌的三王來朝小堂。(教)

聖安當女書院•共融嘉年華

(本報訊)聖安當女書院早前在校園內舉辦「共融嘉年華」,旨在通過遊戲形式,讓學生認識關愛共融的理念,啟發學生檢視自己平日待人接物的態度及言行,反思如何在日常生活中實踐共融。

在活動開始前,教師邀請了七位中四級學生擔任「共融大使」,了解在攤位遊戲中讓參加者體驗尊重與包容、平等參與、關懷接納、互相欣賞的重要性,肩負在校園推廣共融信息的使命。

參加者先後體驗四個攤位遊戲,例如投球、射箭、電網等,在一片歡聲笑語中領略到共融的主題,最後更可憑遊戲券換取禮品,可謂滿載而歸。在朋輩的互動之中,學生能了解不同能力和背景人士的需要,更能學懂尊重每個人的權利和價值,欣賞多樣化,從而得到改變,成為真正共融社會的一份子,活出「愛德」與「義德」。(教)

聖言中學•宗教週

(本報訊)聖言中學早前的宗教週以「愛與家庭」為主題,實踐香港天主教學校積極培育天主教五大核心價值的使命。

活動內容非常豐富,得到校監張明德神父支持及鼓勵。其中包括邀請聖言會包天浩神父蒞臨,與黃志強校長以「愛與家庭」為題向中二級同學分享,以回應學校宗教週的主題;郭鄭美玲副校長則以「從耶穌十二齡講道的事蹟,探討現代親子情」為題,在午膳時間於學校聖堂內與同學作互動分享。

其他活動還有書展、放學後的無酵餅製作、康乃馨紙花製作、派送水果愛德義工服務、聖經問答比賽及學生午間聖詠演奏等。(教)

聖芳濟各書院•排球學界賽奪冠

(本報訊)聖芳濟各書院早前勇奪U15大埔及北區排球學界賽冠軍,在上水龍琛路體育館以局數二比一擊敗香港道教聯合會圓玄學院第二中學,這是該校於初級組排球學界賽中初嘗冠軍滋味。

過去三年受著疫情影響,該校的初級組排球隊成員大多都是剛接觸排球運動,且欠缺比賽經驗,所以在這次重要的比賽中能獲得佳績,實在有賴球員、教練及領隊老師共同努力,展示訓練的成果。(教)

聖若瑟英文中學•心靈教育體驗課

(本報訊)為回應教育局於2021年11月推出的價值觀教育框架,培養學生正面的價值觀和態度,特別是關愛及同理心,聖若瑟英文中學於宗教課中設立「心靈教育——大愛教育單元」,讓學生能有易地而處的體驗,從而了解到尊重社會不同人士的重要性,並啟導他們締造和諧關愛社會的思想。

為建設「沉浸」環境以達致建立同理的效果,學校特別邀請社企Eldpathy帶領同學參與體驗活動,同學透過穿上老人體驗衣進行工作坊,親身領略長者在日常生活中的限制與不便,透過「同感」,邁向「同行」。既希望同學學會以一份接納的大愛,溫婉地對待每一個有需要的同行者,更期望從中帶出耶穌降生成人與人同行,親嘗痛苦、死亡的同理心的典範,以深化天主教教育五大核心價值中的義德和愛德。(教)

中學專題

2023.06.04

參與海外無人機公開賽

張振興伉儷書院 體驗學習 實踐發明

(本報專題)張振興伉儷書院兩名中四學生李文碩及梁偉恒,早前代表香港到美國參與無人機公開賽中,憑著團隊合作精神以及平穩的駕駛技術勇奪兩大獎項,為香港及學校爭光。

位於美國內布拉斯加州奧馬哈(Nebraska Omaha)舉行無人機公開賽的最後一輪賽事,在美國時間下午時段進行, 香港時間相比美國快13小時,該校舊生及師生各自在家中收看由學校臉書的直播賽事, 靜靜地守候著李文碩及梁偉恒代表香港出賽。翌日,賽果出爐,兩人最終以總成績358分(滿分390分),在無人機公開賽Create Robotics World Championship的Create Drones賽事上勇奪Tournament Champion,同時在撰寫編程日誌、面試、參賽機件與賽事的設計配合度,成為全場唯一贏得Engineer Award的獎項的隊伍。

李文碩及梁偉恒與另一隊友於去年12月中參加香港青少年機械人學會舉辦「美國無人機公開資格賽(香港賽區)」奪得團隊冠軍,於本年3月25日至4月1日代表香港,到美國參加無人機公開賽。

赴美出賽前接近兩個月,他倆在校內進行飛行無人機訓練及組裝陸地無人機,差不多每天下課後也會走到禮堂練習,在場內放置柱架模擬比賽,當他們以為一切準備就緒,惟當親身作賽時,與平日練習有很大分別,「首天賽事名次已不斷落後,心情十分焦急,情緒難以平伏。」李文碩回想比賽歷程時說,在15隊參賽隊伍中,他們在首日排名第10位,當他們與隨隊老師賽後返回酒店休息時,眼眶已溢滿了淚水,頓時哭了起來,文碩為平伏心情外出一會,他後來得知二人一直悄悄地從後陪伴他令他感動,「當我返回房間時心情已平伏,便一起檢討賽事,到翌日表現逐步恢復。」

梁偉恒說,「這次比賽改善我在隨機應變的能力,正式比賽時許多狀況需要臨場發揮, 也按當時需要即時改良無人機的操作。」他也坦言,透過參與大型的國際性賽事,正是鍛鍊自己的情緒與適應心態的能力,「最初十分緊張,手也抖震,差點連無人機也無法操控。」

直到4月1日最後一輪賽事當天,李文碩及梁偉恒在美國專心應戰外,陪伴他們赴美比賽的舊生兼教學助理陳皓男在現場拍攝, 讓張振興伉儷書院舊生會的臉書專頁作直播,校友及師生們在港即時觀看賽事,一起為他們打氣。

舊生集腋成裘 支持師弟赴美作賽

李文碩和梁偉恒均表示, 是次勝出,除了他們互相鼓勵,在港師生及校友的支持也十分重要,李文碩表示,自從舊生會得悉他們在無人機比賽香港區選拔賽勝出,獲得美國參賽的資格後,一眾舊生會成員隨即為兩人赴美出賽著手籌款,短短一個月已籌得逾61,000港元善款,贊助他們的旅費。該校舊生會臉書專頁中,代表兩位同學感謝校友的支持:「感謝各位師兄師姐、振興人的慷慨解囊,我們承傳了張振興伉儷的芳表,好讓年青人可以透過知識看看世界,增潤自己。」

梁偉恒也感謝學校各持分者的支持,他更感激家人一直鼓勵自己參賽,「好使我愈來愈對編程感興趣,透過不同的比賽有助我發揮所長。」

事實上, 該校在過去八年來致力推動STEM 教育, 自2015 學年開始已鼓勵對STEM感興趣的學生參與相關工作坊及比賽,舉辦STEM考察團,教授編寫程式、組裝無人機等的創客課程;於2018學年為中一及中二級新設「設計思維與科技科」,在學校全面推動STREAM,即科學(Science)、技術(Technology)、宗教(Religious)、工程(Engineering)、人文教育(Arts), 以及數學(Mathematics)。

設計思維與科技科科主任傅金添老師認為,為鼓勵學生自主學習,需要走出校園擴闊視野,不同形式的STREAM教育自初中開始,恆常課程學習,也為學生提供體驗式學習的機會。該校在過去兩學年,中一級學生參與社企「歷耆者」的長者體驗活動,中二學生羅朝旭上學年在體驗活動中,曾飾演行動不便的長者,穿上裝有鉛塊的衣物,及使用會使人駝背的肩帶,模擬長者的生活狀況,該次體驗令他多關心長者;另一中二學生鄧詩琳也認為,在設計思維與科技科的學習,為長者設計口罩扣,紓緩長期戴口罩耳背痛的情況。她對於能夠製作出便利長者的用品,感到很有意義。

「學生透過體驗學習,引發同理心,更容易投入創作科技產品。」傅老師指出,學生過去學習在升降機的無觸按鈕技術、可放置於輪椅的機械臂協助搬運重物或幫忙開關門戶等, 也有同學近期設計智能求救平安鐘家居拖鞋(智能拖鞋),也是善用STREAM教育的成果,「為學生提供學習科技教育的機會,最終希望他們將來能貢獻社會。」

從體驗學習到實踐發明

梁偉恒同學有份參與智能拖鞋創作,他希望繼續藉著發揮對編程的興趣,關心長者的需要;中四學生吳文曄指出,初中的體驗式學習,引發他對科技創作產生興趣;中二學生黃子建及中一學生黃武嬌也先後代表學校參與不同的STEM比賽,在過程中提升自主學習,賽事給人帶來成就感。

該校於本學年新設「福若瑟社會服務團」,學生於學年內參與不同的社會服務, 隨後在課程學以致用,發揮出同感心及同理心,設計相對應與科技、生活、宗教有關的產品。

張振興伉儷書院的辦學團體喇沙會,一向為貧困及有需要的兒童辦教育,副校長何泰安指出,校方教導學生認識學校主保聖若翰喇沙的精神——為有需要的人作出貢獻與服務,配合現今科技教育的發展,加入宗教元素,推動STREAM教育,使學生感同身受,為有需要的人構思及設計發明。(高)

小學專題

2023.05.25

石籬聖若望天主教小學

聖母月為生命喝采

(本報專題)「大家知道這個長度只有6厘米的胎兒(模型),是受孕了多久的小生命呢?」葛達二聖堂堂家組劉凱琪醫生於5月5日應邀到石籬聖若望天主教小學,為該校主持聖母月培育講座, 高舉胎兒模型發問,學生踴躍舉手回答——雖然學生未必猜中,那是三個月大的胎兒,但他們皆深信:生命從受孕一刻已經形成,小朋友要回應聖母媽媽的邀請,關愛所有生命。

因應近年本地學生上視像課時或缺乏了老師的指導,石籬聖若望天主教小學近年推動「自主學習」,提升學生自主學習的能力和策略,讓學生挑選學習課題,同時引入「做中學(Learning By Doing)探究性學習模式」,讓學生成為學習的主人。該校學生於5月5日的講座上聽過劉醫生分享維護生命主保「瓜達盧佩聖母」在墨西哥顯現的事跡後,將新知識與宗教科及德育所學融匯貫通。

「天主與聖母媽媽最喜歡純潔的小朋友。」劉凱琪醫生表示,墨西哥原住民聖狄雅哥(Juan Diego)雖然只是一位年長農夫,但心靈純潔,才被聖母媽媽委託,向主教轉達聖母的信息,她勉勵學生保持謙虛與純潔,效法聖狄雅哥完成聖母媽媽給予愛的任務。

關心普世受苦生命

瓜達盧佩聖母的餘蔭,一度令南美洲恢復和平,劉醫生於席間詢問學生,刻下有哪些國家正處於戰事之中,學生紛紛提及烏克蘭與蘇丹等國,展現他們對世間疾苦的關注;當被問到可以怎樣幫助那些受苦的人時,有學生答道:「我會為他們祈禱。」這份宗教情操與同理心,贏得全場掌聲。

學生郭正軒學會更積極去尊重生命,希望主動關心鄰居,讓他們感受到天主的愛。另一學生張伊琳希望讓受苦的人感受到聖母媽媽的關懷,而看見別人滿足,她亦感受到喜樂。正軒與伊琳不約而同地堅信,這份關懷別人的動力,是來自聖母媽媽,他們享受與其他同學於聖母月內,在校內聖母山前為生命祈禱的時光。

石籬聖若望天主教小學於5月上旬,從葛達二聖堂借來一座瓜達盧佩聖母神龕,這面有一本教科書大小的神龕安放在該校宗教室,龕上印有聖母像與禱文,幫助學生從維護生命的角度祈禱。該座神龕早前已轉送到其他公教學校作巡迴祈禱。

當天另一位講者「爾臨媽媽」分享她照顧現年三歲、患上唐氏綜合症的兒子爾臨的經歷。爾臨這名字取自舊版天主經「爾國臨格」,意思為「(願)祢的國來臨」。爾臨媽媽明白到,自己要承行主旨,接受生命這份由天主所賜的禮物。

以母親的心推動宗教教育

「我於講座前擔心,學生不懂得跟爾臨相處,這煩惱最後一掃而空:爾臨爬高爬低時,學生擔心他跌倒,便上前攙扶, 又如朋友般相待。天主教教育核心價值正在開苗,是學生給我的一大禮物。」石籬聖若望天主教小學蕭茵校長(小圖)席間看見孩子的窩心舉動流下驚喜的眼淚,因為她想起自己於2003年非典型肺炎疫情下懷孕的忐忑心情,「這經歷驅使我更積極將生命幅度置於學校教育之內⋯⋯老師透過小故事及生活片段,培養學生良好的習慣,教導他們珍惜生命。」該校以度身訂造方式製作英文科繪本,滲入天主教教育的五個核心價值。

該校於聖母月期間,亦在不同學科善用有關母親的繪本,幫助學生體會聖母以至媽媽對子女的愛;除了校長及老師於早會全校誦唸聖母經,基督小先鋒則協助帶領祈禱活動。

此外,生命教育亦滲入德育、學科以及校園生活之中。「我們鼓勵學生愛惜媽媽,就如愛惜聖母一樣。」低年級學生於聖母月製作玫瑰花手工,送給聖母媽媽,高年級學生於母親節前夕向已為人母的教職員致送玫瑰花及心意卡。

家校合作鼓舞青少年

石籬聖若望天主教小學的家長愛心爆棚,與學校合作推動生命教育。該校家長教師會主席高志超感激養父母給予他無條件的愛,「令我更用心分享父母的愛,也明白到家長一定要盡更大的努力,維持家庭的愛。」曾擔任職業足球員、現為教練的他,與學校老師合作,為學生提供足球活動, 讓校隊以外的學生亦能夠「跟操」,不拒絕任何學生。

「我們尊重每個生命,讓孩子發揮強項,而非只讓他們滿足別人的期望。」蕭茵校長尊重每個孩子的特質,因為她深信,「小朋友是學習的主人,他們有權為自己選擇將來的路。」(鄧)