昔日文章

心讀繪本

2024.04.14

姊妹情與科學魂

你聽過居禮夫人(Marie Curie)的故事嗎?她是一位出色的科學家, 曾兩度獲頒諾貝爾獎。她獲得如此非凡的成就,除了得到丈夫的幫助外,還要感謝她的姊姊。今次我們共讀的繪本,就是關於她和姊姊的故事。

Marie 和姊姊Bronia在波蘭華沙居住。她們的父母都是老師,家裡充滿了音樂、故事和科學,可惜好景不常,她們的媽媽不久便病逝了,Marie和Bronia因此立志長大後要幫助別人,Bronia希望成為醫生,Marie則想成為研究員。當時華沙不讓女孩上大學,只能自學。後來一所秘密大學誕生了,讓上千名波蘭女孩子可以學習科學和數學,但她們仍必須進入真正的大學才能實現夢想。那時巴黎有一所大學接受女子入讀,但姊妹倆無法同時繳交學費,於是她們想到解決方法,首先由Marie當補習老師來應付學費,待Bronia完成學業後再負責Marie的學費。到Bronia回來時,Marie 卻改變了心意,她希望留在波蘭,與朋友和家人在一起。Bronia努力使Marie憶起自己的夢想, 她終於踏上前往大學的路。她在大學修讀物理、化學和數學,感到非常開心。畢業後,Bronia介紹妹妹認識了另一位科學家–Pierre Curie。他們不久便墮入愛河,可是Marie承諾要回波蘭照顧父親,又怎能留在法國與Pierre結婚呢?這時Bronia再次伸出援手,跟同為醫生的丈夫雙雙回到波蘭,開設醫院並照顧父親。Marie和Pierre Curie結婚了,他們開始研究放射物質,找出能產生輻射的元素,並研究出它們的運作模式。Marie, Pierre和另一位科學家憑此榮獲諾貝爾物理學獎,Marie更是首位獲得諾貝爾獎的女性。他們把獎金捐到Bronia的醫院去。其後,Pierre突然離世,Bronia立刻趕來陪伴Marie。Marie後來成為了大學教授,接連發現兩種新元素,因而第二度獲得諾貝爾獎。之後第一次世界大戰爆發,Marie發明了以電池啟動的可攜式X光機,帶到戰場上去,幫助醫生判斷過百萬傷兵體內的彈頭位置。Bronia和她的丈夫則在波蘭的醫院裡治理傷兵。和平以後,兩姊妹終於團聚。Marie成立了兩所研究所, 一所在巴黎,另一所則在華沙,交由Bronia負責管理。研究所不但進行科學研究,也提供醫學訓練和為癌症病患者治療。這對熱愛科學的姊妹一生互相扶持,致力研究更好的方法來治療疾病。

共讀指引

居禮夫人的故事我們大都耳熟能詳, 但可能讀了這繪本《Sisters in Science》後,才知道她的偉大科學成就也要歸功於姊姊 Bronia的充分支持。如果姊姊沒有遵守承諾, 供Marie到大學讀書,她就不能對物理和化學有深入和紮實的知識。假如姊姊不願意回到波蘭去照顧父親,Marie就不能跟Pierre結婚,留在法國專注研究。這些背後的小故事,讓我們能更人性化地認識居禮夫人這位科學家,從而對她的研究產生更大興趣。家長跟孩子共讀後,也可以探討與放射性物質有關的科學知識。

繪本看世界

繪本中描述了Marie和丈夫Pierre共同工作的實驗室。位於巴黎的實驗室現已被改建成為居禮博物館,裡面不但展示科學儀器,也有檔案文件、圖片、相片和書籍展覽,還有導賞和表演活動。有興趣的朋友可以到博物館網站預約參觀,如未能親身到訪,也可以瀏覽網上資料。

https://musee.curie.fr/

《Sisters in Science : Marie Curie,Bronia Dluska, and the Atomic Power of Sisterhood》

作者: Linda Elovitz Marshall

繪者: Anna and Elena Balbusso

出版社: Knopf Books for Young Readers

ISBN : 978-0593377581

中學專題

2024.02.04

天主教南華中學

毋忘初心 立己立人

(中學專題)科技發展日新月異,教育方式要與時並進,同時也要保持「初心」。對於學校來說, 校訓就是初心,天主教南華中學(下稱「南華中學」)創校以來,一直弘揚「立己立人」精神,培育學生貢獻社會。該校近年推行STEM教學的「校本特別版」,就是希望讓學生的創意發明緊扣社區服務, 「車輛檢測蜂鳴器」的發明就是其中一個例子。

該校校長鄭淑美表示,學校推行「STEAMS」主題式學習為框架,提供不同活動作為學生的發展平台,好讓年輕一代發掘長處,從而做到「立己」。就讀中四C班的黃樂文和李家恒,早前憑著「車輛檢測蜂鳴器」的設計,在通訊事務管理局舉辦的「5G校園應用創作比賽」中勇奪冠軍。該設計是一個警報系統,當有車輛駛近時,蜂鳴器會亮起訊號燈和發出鳴叫,提醒行人小心橫過馬路。

黃同學解釋,當系統的攝錄機拍攝到有車輛駛近時,系統可以識別出是車輛還是單車。倘若是車輛,伺服器會發送出訊號,蜂鳴器接收後就會響起警報。黃同學憶述發明的原由:他某天上學,目睹一位同學險些被汽車撞倒,遂與好友一起構思這設計,並希望該設計日後除了應用在學校範圍外,也可推廣到社區。李同學補充, 參賽團隊用了大約七個月,反覆測試設計的可行性, 深信該產品能讓他人受惠,故此懷著熱誠去創作。他希望日後與同學設計更多產品,去幫助有需要的人。

沈浩賢副校長表示,看到學生由構思產品的設計,到累積知識裝備自己,在解難和溝通能力方面有所提升。他補充,南華中學推動的科學教育與其他學校有所不同,該校提出「STEAMS」學習模式,最尾的S,既代表體育(Sport),也代表服務(Service)。沈副校長續說,學生的發明產品不僅服務其他同學,也服務社群,展現出校訓中「立己立人」的精神。

南華中學的學生,大部分居住在深水埗區,該校助理校長蘇逸君說,學生的家庭支援較其他地區弱,他們擁有不一樣的成長背景,但對學校歸屬感濃厚,很樂意參與社區服務。該校於2021年成立了「南華小綿羊」團體,協助推動校內的德育及福傳工作,讓更多同學認識天主教信仰與基督精神,同時連繫各級同學感情,建構正向價值觀,讓更多同學更投入校園生活,發揮所長。本學年有逾100 位來自中一至中五同學加入,反應非常理想。

在疫情期間,南華中學師生出動到區內「三無大廈」(即沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司的大廈)派發防疫用品,其中包括由現時就讀中四D班的賴文輝所設計的防疫門鎖手柄。該項設計早前獲得「3D打印設計公開賽」冠軍。賴同學表示,早前經過多幢「三無大廈」,發現自己的作品仍然被人採用, 感到很滿足。

談到助人為樂,李燿楠同學亦有同感。李同學參與校內舉辦的乘風航義工計劃,扮演「小老師」,協助健障人士參與水上活動。李同學說,過程中曾經未能妥善地與傷健人士溝通,後來經過老師的教導,多透過肢體語言去表達,最終解決了問題。他表示,服務他人令自己明白到「施比受更有福」。

在南華中學的雨天操場有一幅馬賽克壁畫,主題是「上主是我的牧者,我實在一無所缺。」提醒同學要好好跟隨和效法耶穌基督。校長鄭淑美感恩上主賜予恩典,派遣師生去服務有需要的人,她深信每名學生都是尊貴、獨特及具有價值。(曾)

小學投稿

2024.01.28

喜樂幼小 - 文章

記運動會精彩的一幕

我帶著疲倦的身軀回到家裡,躺在沙發上,回想今天運動會精彩的比賽,最令我印象深刻的比賽是——師生接力賽。

今天天朗氣清,我們在九龍仔運動場舉行運動會。當我進入運動場,看見很多同學已經為比賽作準備,同學們有的在練習口號,有的在做熱身,有的在準備啦啦隊打氣工具,熱鬧非常。

在整個比賽項目中,最令我印象深刻的比賽——師生接力賽,因為今年是華德學校六十周年,特別為此慶典而設的一項比賽。當陳燕老師為我們宣佈有哪些老師參加比賽時,我心想:董老師必定有份參加,當我回過神來,聽見曾詠恩老師的名字,我們都感到十分驚訝,因為曾老師在我們的心目中比較文靜,想不到她竟參加師生接力賽。

學校挑選了三至六年級的同學和老師一起進行比賽,每組有四名學生加上一位老師,每人負責跑五十米。開始比賽了,大家的情緒都非常高漲,不斷叫喊著各老師的名字,並給他們打氣加油。到最後一棒,各位老師用盡全力向前跑,在場所有人都十分緊張,究竟是哪一組可以奪冠呢?衝過終點時,歡呼聲震耳欲聾,結果由羅紹文老師那組勝出。

我躺在沙發上,回味著運動會的點點滴滴,真希望明年的運動會快些到來。

蔡麗明 華德學校 5A

八達通的自述

我的身體方方的、薄薄的,我是誰?我是一張「八達通」。

我的種類有很多,例如:成人八達通、小童八達通、長者八達通等等。除了一張張卡,你有看過人們把手錶拍在感應器上,發出「嘟」的一聲嗎?那手錶就是我的妹妹,她叫「八達通手錶」。

你想不想知道我付錢的時候會怎麼樣?付錢的時候,我的身體會變得十分虛弱,因為人們把我的「糧食」都花完了,這會使我再也「動」不了。人們會叫我的「糧食」做「錢」,當人們幫我充值「糧食」, 我的身體就會變得強壯,因為我體內越多「糧食」,我就越能活動自如。

我也可以用來坐交通工具,坐車坐船、作學生出席證明卡等,我有很多功能。你說我是不是神通廣大?雖說我很厲害,但說到底也是人類把我發明出來的,所以人類才是最神通廣大的!

李珀睿 荃灣天主教小學 4B

親親大自然

現今的都市生活繁忙,大部分人都沒有時間去親親大自然,常常「機不離手」,引致很多健康問題。其實多到郊外走走除了令身體更健康外,還有很多益處,現在我來說說親親大自然的好處吧!

首先,親親大自然能夠放鬆心情,減少你在日常中的壓力。有研究發現,在大自然中體驗的氣味可以使我們感到放鬆、快樂和心曠神怡。我們可以透過自然界的療愈能量,來改善身心健康。親親大自然時就把所有的煩惱都拋諸腦後,達至放鬆心情的效果。

其次,親親大自然不但可以放鬆心情, 還可以鍛煉身體。透過親親大自然進行適量鍛煉,有助增加肌肉彈性、强化骨頭和關節,從而減低關節負擔及骨質疏鬆的風險。經常親近大自然,更可以呼吸新鮮空氣,真是一舉兩得。

親親大自然,除了有以上兩個優點外, 還可以有更多時間陪伴家人,增進彼此的感情。家人平時可能會上班或會與你分隔異地,很少能和家人相處,去大自然可以一起享受快樂時光,可以一起踢足球、玩飛盤、放風箏等,從而令大家的關係和密切。

總而言之,親親大自然既可以放鬆心情又可以鍛煉身體,更可以有更多時間陪伴家人。快放下手中的工作,來親親大自然吧!

薛竣禧 長沙灣天主教小學 6D

中學專題

2024.01.14

張振興伉儷書院 推動STEM教育

讓學生多元發展

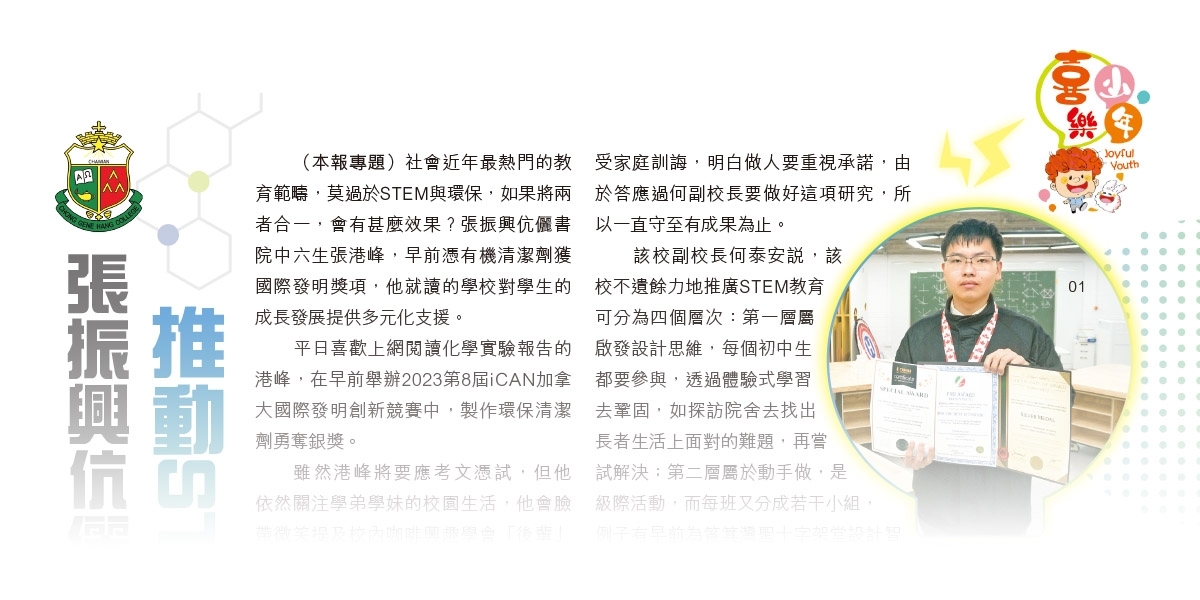

(本報專題)社會近年最熱門的教育範疇,莫過於STEM與環保,如果將兩者合一,會有甚麼效果?張振興伉儷書院中六生張港峰,早前憑有機清潔劑獲國際發明獎項,他就讀的學校對學生的成長發展提供多元化支援。

平日喜歡上網閱讀化學實驗報告的港峰,在早前舉辦2023第8屆iCAN加拿大國際發明創新競賽中,製作環保清潔劑勇奪銀獎。

雖然港峰將要應考文憑試,但他依然關注學弟學妹的校園生活,他會臉帶微笑提及校內咖啡興趣學會「後輩」的進步。然後,話題轉到清潔劑上時, 港峰一臉嚴謹憶述發明原由:「市面大部分清潔劑,以化學方式製造,若污水排放不當,可能會污染水源和植被,所以我想尋求更環保方式去製造。」

他表示,實驗就是要仔細計算清潔劑將大油滴乳化成小油滴的數量,數量越多代表清潔劑的去油能力越高,過程漫長且枯燥,一度想過放棄,不過自幼受家庭訓誨,明白做人要重視承諾,由於答應過何副校長要做好這項研究,所以一直守至有成果為止。

該校副校長何泰安說,該校不遺餘力地推廣STEM教育可分為四個層次:第一層屬啟發設計思維,每個初中生都要參與,透過體驗式學習去鞏固,如探訪院舍去找出長者生活上面對的難題,再嘗試解決;第二層屬於動手做,是級際活動,而每班又分成若干小組, 例子有早前為筲箕灣聖十字架堂設計智能垃圾桶,以方便清潔工友工作;第三層就是在第二層中找出重點組合,培訓他們參加校際比賽;第四層就是支援參加國際性比賽。

來自中四A班的何諾謙、盧昊軒及戴卓毅,正是「第三層」的代表。他們早前與班上另外兩位同學合作,製作「如何正確使用ChatGPT」的影片,並在公開比賽中獲獎。他們表示, 製作過程最大困難就是各人堅持己見,幸好顧問老師適時提出「要精簡、要集中」,作品始得完成。喜歡物理及電腦科的這個「三人組」,對學校早前安排同學參加AI企業舉辦的工作坊,如今仍津津樂道的追述操作機械人過程。

當談及下一個研究項目,諾謙說要服務大家,編寫程式製作裝置以期幫助校內飯票機精準運作。何副校長補充,STEM教育的精神,也是要效法耶穌基督,照顧有需要的人,而不是沉迷在科技鑽研範疇。

為照顧背景不同的學生,何副校長指出,校方提供多元而全面的支援。他以港峰為例:港峰在香港出生,其後在內地接受小學教育,再回港升讀中學。港峰入讀張振興書院後,校方安排他上英語銜接課,每天午膳時間讓他跟隨學校退休科主任學習,一直至今仍繼續。在本學年,該校另外增加支援,邀請校友回來教授英文作文,每週一課,讓中五和中六學生參加。除英語支援外,該校亦會協助新來港學生融入本地文化,舉辦「香港一日遊」,內容包括遊覽名勝古蹟,認識本地文化、學習餐桌禮儀等。

何副校長稱,年輕人經歷疫情、社會動盪,或會對未來感迷惘,教育界應當給予他們希望,無論是學術、體藝,以至個人興趣,都給予支援,讓他們實現自我,擁有存在感,從而有動力持續進步。(曾)