昔日文章

小學專題

2016.06.25

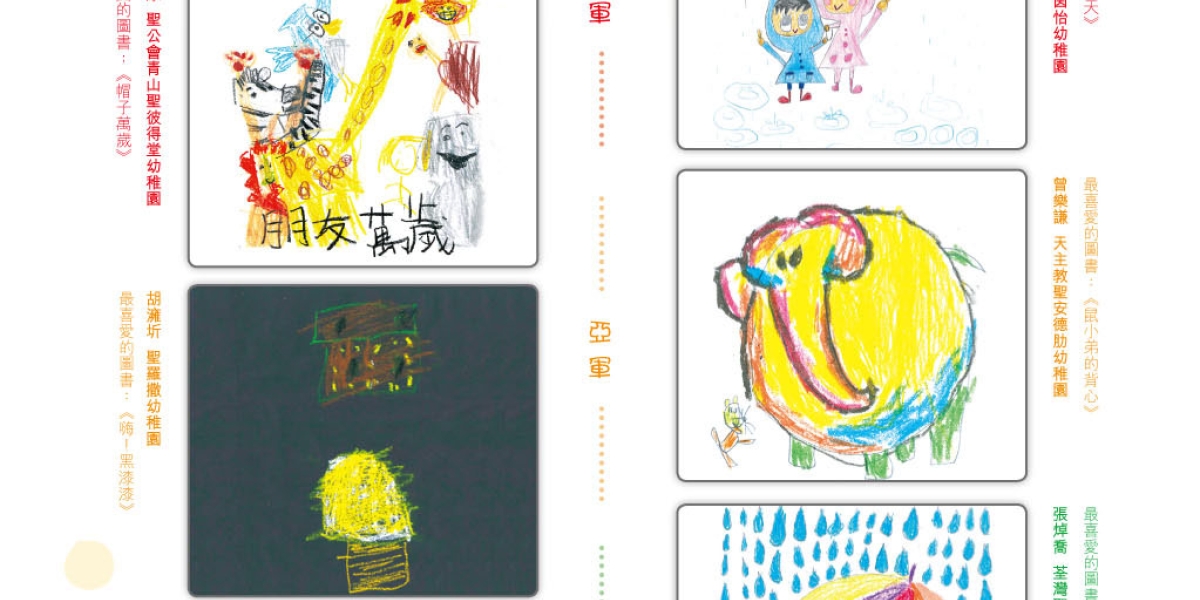

【2015-16年度 東亞銀行親子閱讀證書獎勵計劃】學生閱讀分享比賽 獲獎作品 - 幼稚園組 K2, K3

幼稚園組 K2

-- 冠 軍 --

最喜愛的圖書:《帽子萬歲》

黃禮康 聖公會青山聖彼得堂幼稚園

-- 亞 軍 --

最喜愛的圖書:《嗨!黑漆漆》

胡澭圻 聖羅撒幼稚園

-- 季 軍 --

最喜愛的圖書:《鱷魚怕怕,牙醫怕怕》

鄭梓螢 真理浸信會富泰幼兒園

幼稚園組 K3

-- 冠 軍 --

最喜愛的圖書:《下雨天》

程智凱 基督教宣道會茵怡幼稚園

-- 亞 軍 --

最喜愛的圖書:《鼠小弟的背心》

曾樂謙 天主教聖安德肋幼稚園

-- 季 軍 --

最喜愛的圖書:《下雨天》

張焯喬 荃灣聖母幼稚園

﹣﹣優異 K2﹣﹣

1 刁卓琳 天主教聖安德肋幼稚園

2 陳凱婷 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園

﹣﹣優異 K3 ﹣﹣

1 黃麗安 天主教大埔幼稚園

2 石臻泓 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

小學專題

2016.06.25

【2015-16年度 東亞銀行親子閱讀證書獎勵計劃】學生閱讀分享比賽 獲獎作品 - 幼稚園組 K1

編者的話

與圖畫書相遇

哭泣是一種自然流露的情緒反應,嬰孩自出母胎便會哭。然而,孩子愛哭的天性和習慣卻經常不受人歡迎。兒童圖畫書《愛哭公主》裡, 可愛的小公主在歡樂的生日會上突然大哭起來,參加生日會的小朋友都驚怕得跑光了!幸好有皇后媽媽帶著關懷和諒解,安慰和鼓勵小公主學習表達情緒的方法。

本學年,《愛哭公主》獲選為「東亞銀行親子閱讀證書獎勵計劃」(閱讀計劃)幼稚園組的選書 —— 與兒童圖畫書相遇,天主教學校獲邀參與至今,三年間,受惠於閱讀計劃獲免費贈書的名額由271(2013學年,小一至小四組別)躍升至2072(2015學年,小學及幼稚園組別), 可見閱讀計劃清晰的目標已獲得教育界、家長、學生及社會人士的認同。

回顧過去,2013年初,本報獲聖公會宗教教育中心邀請,合作推廣由該中心創辦的「親子閱讀證書獎勵計劃」。與兒童圖畫書相遇 —— 早於2008年,本報編輯獲邀參加首屆豐子愷兒童圖畫書獎國際論壇,隨後不斷積極參與不同形式的活動,學習了解這種尚未廣為香港社會普遍認識的兒童文學經典文類。本報的發展也隨著與社會各界協作的夥伴關係、與讀者產生的互動中走到今天。

愛哭的公主每碰到與自己所知所想不同的事物,便會放聲大哭 —— 與兒童圖畫書相遇,小讀者在書中與感到不順心時想哭的自己相遇⋯⋯ 在父母和身旁的人以包容的態度,溫柔地接納和指導下,愛哭的小公主逐漸成為愛笑的孩子。衷心感謝聖公會宗教教育中心的慷慨邀請,也感謝參與專欄撰稿的各方朋友,願孩子們透過有生命力的讀物一步步成長。相信這不僅是閱讀計劃的目標,也是本報一貫致力發展的方向。

幼稚園組 K1

-- 冠 軍 --

最喜愛的圖書:《帽子萬歲》

張翕妍 聖公會聖三一中心幼稚園

-- 亞 軍 --

最喜愛的圖書:《鱷魚怕怕,牙醫怕怕》

林展宇 聖馬提亞堂肖珍幼稚園

-- 季 軍 --

最喜愛的圖書:《愛哭公主》

郭恩澄 基督教小天使麗晶幼稚園

優異 K1

1 謝棨仁 聖保羅堂幼稚園

2 陳思晴 聖保羅堂幼稚園

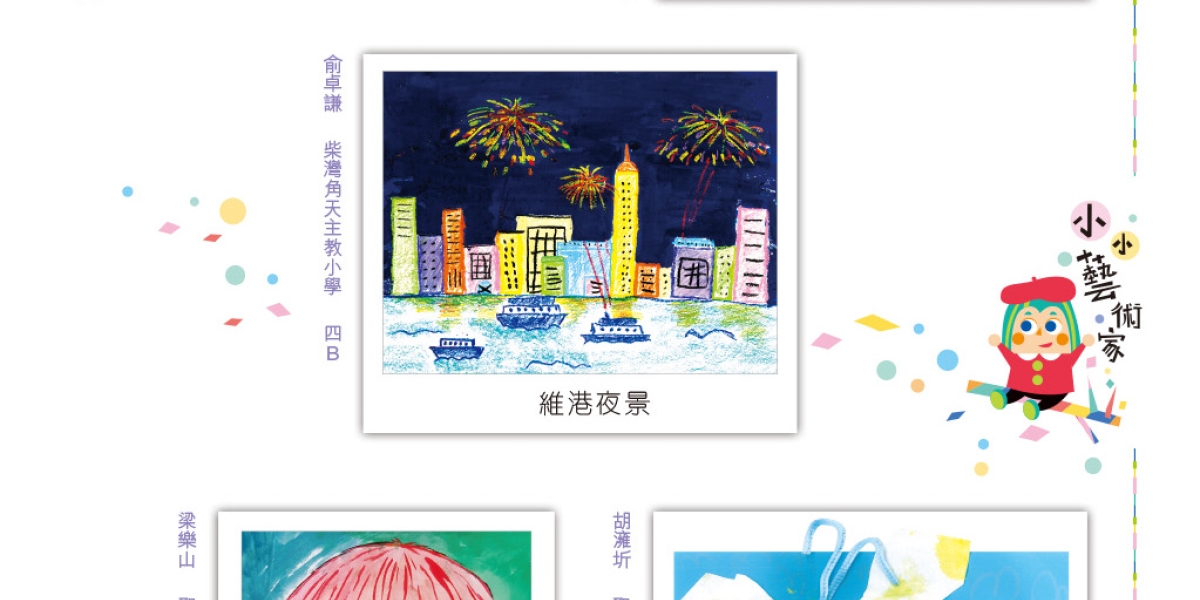

小學專題

2016.06.25

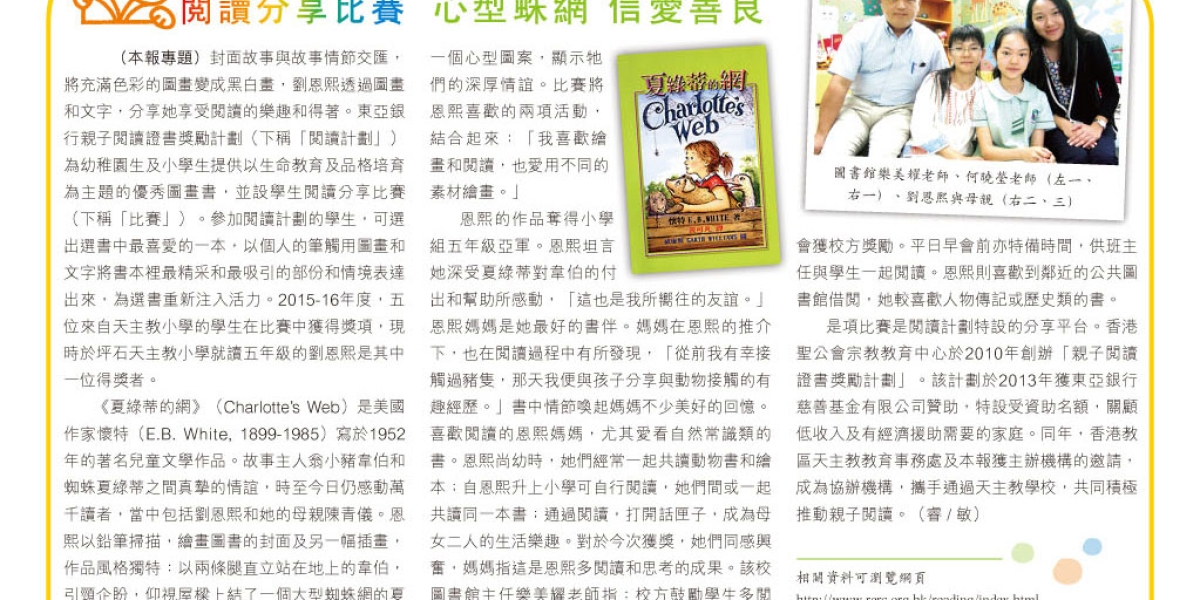

【2015-16年度 東亞銀行親子閱讀證書獎勵計劃】 閱讀分享比賽 心型蛛網 信愛善良

(本報專題)封面故事與故事情節交匯, 將充滿色彩的圖畫變成黑白畫,劉恩熙透過圖畫和文字,分享她享受閱讀的樂趣和得著。東亞銀行親子閱讀證書獎勵計劃(下稱「閱讀計劃」) 為幼稚園生及小學生提供以生命教育及品格培育為主題的優秀圖畫書,並設學生閱讀分享比賽(下稱「比賽」)。參加閱讀計劃的學生,可選出選書中最喜愛的一本,以個人的筆觸用圖畫和文字將書本裡最精采和最吸引的部份和情境表達出來,為選書重新注入活力。2015-16年度,五位來自天主教小學的學生在比賽中獲得獎項,現時於坪石天主教小學就讀五年級的劉恩熙是其中一位得獎者。

《夏綠蒂的網》(Charlotte’s Web)是美國作家懷特(E.B. White, 1899-1985)寫於1952 年的著名兒童文學作品。故事主人翁小豬韋伯和蜘蛛夏綠蒂之間真摯的情誼,時至今日仍感動萬千讀者,當中包括劉恩熙和她的母親陳青儀。恩熙以鉛筆掃描,繪畫圖書的封面及另一幅插畫, 作品風格獨特:以兩條腿直立站在地上的韋伯, 引頸企盼,仰視屋樑上結了一個大型蜘蛛網的夏綠蒂;不論是韋伯身旁還是蜘蛛網上,都各有一個心型圖案,顯示牠們的深厚情誼。比賽將恩熙喜歡的兩項活動, 結合起來:「我喜歡繪畫和閱讀,也愛用不同的素材繪畫。」

恩熙的作品奪得小學組五年級亞軍。恩熙坦言她深受夏綠蒂對韋伯的付出和幫助所感動,「這也是我所嚮往的友誼。」恩熙媽媽是她最好的書伴。媽媽在恩熙的推介下,也在閱讀過程中有所發現,「從前我有幸接觸過豬隻,那天我便與孩子分享與動物接觸的有趣經歷。」書中情節喚起媽媽不少美好的回憶。喜歡閱讀的恩熙媽媽,尤其愛看自然常識類的書。恩熙尚幼時,她們經常一起共讀動物書和繪本;自恩熙升上小學可自行閱讀,她們間或一起共讀同一本書;通過閱讀,打開話匣子,成為母女二人的生活樂趣。對於今次獲獎,她們同感興奮,媽媽指這是恩熙多閱讀和思考的成果。該校圖書館主任樂美耀老師指:校方鼓勵學生多閱讀,每個學期於校內圖書館借閱圖書最多的學生會獲校方獎勵。平日早會前亦特備時間,供班主任與學生一起閱讀。恩熙則喜歡到鄰近的公共圖書館借閱,她較喜歡人物傳記或歷史類的書。

是項比賽是閱讀計劃特設的分享平台。香港聖公會宗教教育中心於2010年創辦「親子閱讀證書獎勵計劃」。該計劃於2013年獲東亞銀行慈善基金有限公司贊助,特設受資助名額,關顧低收入及有經濟援助需要的家庭。同年,香港教區天主教教育事務處及本報獲主辦機構的邀請, 成為協辦機構,攜手通過天主教學校,共同積極推動親子閱讀。(睿 / 敏)

相關資料可瀏覽網頁

http://www.rerc.org.hk/reading/index.html

(獲獎名單及作品:刊於本期第5-7,10-11頁)