昔日文章

小學動態

2023.11.12

喜樂幼小 - 動態

東涌天主教學校•慎終追遠憶先祖

(本報訊)東涌天主教學校的中文科與德育及公民教育組,於重陽節前舉辦了一個名為「慎終追遠憶先祖」活動,讓學生認識傳統節慶的意義和價值。

當日節目豐富,在早會,由學生朗讀《九月九日憶山東兄弟》;於午膳時,播放重陽節廣播劇;之後在操場進行了一個名為《慎終追遠憶先祖之賞菊大會》,教導學生欣賞菊花的形態及菊花在中國的象徵意義。當日參與活動的學生可以一邊飲用菊花茶,一邊欣賞菊花, 甚至可以繪畫菊花,學生表現得很雀躍,對活動充滿新鮮感。(樂)

瑪利諾神父教會學校(小學部)•瑪利諾日

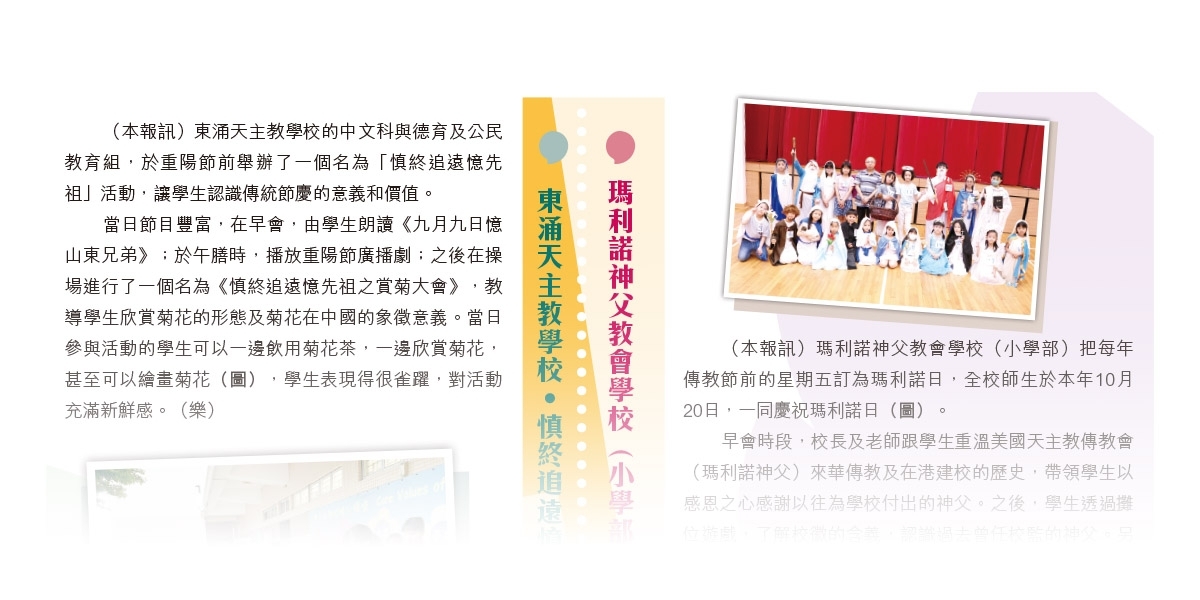

(本報訊)瑪利諾神父教會學校(小學部)把每年傳教節前的星期五訂為瑪利諾日,全校師生於本年10月20日,一同慶祝瑪利諾日。

早會時段,校長及老師跟學生重溫美國天主教傳教會(瑪利諾神父)來華傳教及在港建校的歷史,帶領學生以感恩之心感謝以往為學校付出的神父。之後,學生透過攤位遊戲,了解校徽的含義,認識過去曾任校監的神父。另外,低年級學生以簡單材料自製小唸珠,高年級同學帶著IPad,走訪學校聖母園及祈禱室,完成與宗教相關的不同任務。

學校於下午舉辦聖人造型比賽,參賽同學除了扮演聖經人物外,還會介紹所扮演人物相關的事蹟。參賽同學和家長透過此活動,加深對聖人的了解。而其他同學都能從參賽者的介紹中,認識不同的聖人。

全校同學即時投票選出的三位得獎同學,還代表學校於傳教主日參與「教區傳教節慶典2023─聖人catwalk show」比賽。同學們表現十分投入、興奮,整天活動在一片歡笑聲中完結。(喜)

荔枝角天主教小學•健康學習日

(本報訊)荔枝角天主教小學於10月17日舉行「健康學習日」,主題為「脊柱健康,眼睛健康」及「慶祝杭州亞運,展望巴黎奧運」。藉著學習脊骨及眼睛構造,讓學生認識保護脊骨及眼睛的方法,恆常注意脊骨及眼睛的保健。

活動中,學生認識亞洲運動會及奧林匹克運動會的歷史意義,明白奧林匹克的體育精神。學生還可以親身體驗不同運動項目,例如:地板冰壺、劍擊、賽艇、攀登……更加入STEM元素,運用不同應用程式,進行體感運動,讓不同年級的學生體驗運動的樂趣。

學習日當天,學生投入學習保護脊骨及眼睛的方法,期望同學能建立恒常做運動的習慣,並將奧林匹克的體育精神融入生活中,建造一個更團結及和諧的社會。(年)

天主教聖瑪加利大幼稚園•諸聖節活動

(本報訊)為讓學生明白諸聖節的意義及認識不同聖人的芳表,天主教聖瑪加利大幼稚園於10月31日舉行諸聖節宗教活動。

活動包括觀看聖人的卡通片、遊戲、唱歌等等。今年特別讓兒童認識聖德蘭修女及聖方濟各神父,教導兒童從日常生活中學習聖人,懂得幫助別人、關愛貧窮的人、為他人祈禱、愛護大自然及愛身邊的人,以及表達願意學習他們跟隨耶穌,把愛傳給身邊的人以達致校訓「愛人如己」。

兒童及家長分別扮演了耶穌、聖母、聖德蘭修女、聖方濟等聖人。他們亦扮演「幫助我們的人」,整個活動充滿著喜樂與愛,演出者能說出聖人的好行為及願意為身邊的人祈禱。而扮演「幫助我們的人」也表達出樂意為他人服務,做一個愛主愛人的好孩子。(少)

堂校一家

2023.03.17

聯繫荃葵青天主教小學及中學

延續沉浸天主教教育氛圍

為延續天主教會對教育的貢獻,把天主教教育五大核心價值—— 生命、愛德、家庭、義德及真理傳授予年青人,為他們日後立身處世作預備。荃葵青天主教小學及中學特意舉辦到校體驗日,以認識區內及毗鄰的天主教中學。

是次體驗活動,由葛達二聖堂暨中小學校監黃景聲執事發起,聯同9間中學及12間小學校長組成團隊共同協作,逾900名小學師生到訪各間中學,並進行體驗活動。這次體驗日亦是伍國寶神父多年來一直希望進行的,冀望能加強中小學的聯繫,及增加學生對天主教中學的認識。

參加活動的中學包括石籬天主教中學、荔景天主教中學、保祿六世書院、明愛聖若瑟中學、天主教慈幼會伍少梅中學、荃灣聖芳濟中學、長沙灣天主教英文中學、天主教郭得勝中學、屯門天主教中學;小學則包括祖堯天主教小學、郭怡雅神父紀念學校、石籬聖若望天主教小學、石籬天主教小學、梨木樹天主教小學、慈幼葉漢小學、慈幼葉漢千禧小學、天佑小學、荃灣天主教小學、天主教石鐘山紀念小學、深井天主教小學及柴灣角天主教小學。

各間小學因應學生在學業能力、個人興趣及成長的需要,安排到不同的天主教中學參與活動。中學安排了校園遊覽、課堂體驗、講座或工作坊給小學生參與,並安排學兄學姊作為學校大使,為小學生介紹學校。此外,中學亦因應校本特色,與小學教師作交流,並安排校園導賞,讓他們了解各校的特色課程及學習支援,強化中小轉銜的需要及了解收生標準。

學生積極參與活動,特色課堂例如劍擊、人工智能昆蟲課、陶藝創作、烹飪、語文課堂體驗、英語音樂劇、科學實驗課等都大受歡迎。回饋問卷中,師生對活動均持正面回應,也希望來年能繼續舉辦活動。

天主教學校矢志延續天主教會對教育的貢獻,盼望學童能從幼稚園,至小學、中學階段都能在天主教教育的氛圍裡,發展完備的人格,成就基督的愛,回饋社會,貢獻國家。

體藝傳情_中學

2023.03.12

聖母書院曾悅澄

揮出信心與專注

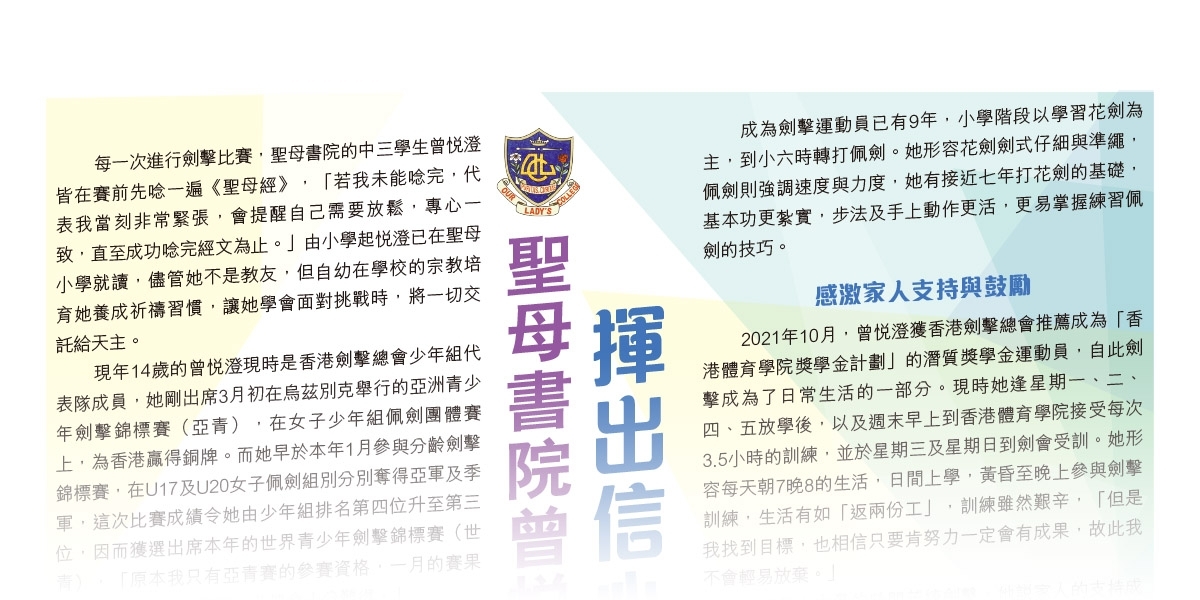

每一次進行劍擊比賽,聖母書院的中三學生曾悅澄皆在賽前先唸一遍《聖母經》,「若我未能唸完,代表我當刻非常緊張,會提醒自己需要放鬆,專心一致,直至成功唸完經文為止。」由小學起悅澄已在聖母小學就讀,儘管她不是教友,但自幼在學校的宗教培育她養成祈禱習慣,讓她學會面對挑戰時,將一切交託給天主。

現年14歲的曾悅澄現時是香港劍擊總會少年組代表隊成員,她剛出席3月初在烏茲別克舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽(亞青),在女子少年組佩劍團體賽上,為香港贏得銅牌。而她早於本年1月參與分齡劍擊錦標賽,在U17及U20女子佩劍組別分別奪得亞軍及季軍,這次比賽成績令她由少年組排名第四位升至第三位,因而獲選出席本年的世界青少年劍擊錦標賽(世青),「原本我只有亞青賽的參賽資格,一月的賽果使我有機會出席世青賽,此機會十分難得。」

曾悅澄的劍擊運動日程排得密麻麻:完成亞青賽後,隨即赴法國巴黎及比利時接受訓練,參與三月中在法國舉行的世界青年劍擊賽,稍事回港後,4月將出發往保加利亞出席由國際劍擊聯盟舉行的世青賽。

變得勇敢和開朗

悅澄自幼學習不同的運動:劍擊、游水、跳水、花式跳繩、田徑等,她的母親希望女兒藉著運動保持良好的體魄,直到準備升小一時,母親要求她選擇一種活動持續學習,她選擇了劍擊,「劍擊需要戴上面罩,我當時認為蒙上面罩便沒人見到自己,便選擇了。」

她形容自己的個性被動,做事不夠果斷,藉著劍擊訓練打破自己所有弱點,更訓練出勇敢與開朗的個性。每次練習劍擊或參賽,她說最難是教練要求她在每個得分也要叫喊出來,「小時候教練迫我一定要大聲叫出來,我當時不明白,只覺得很難做到。」教練認為藉著叫喊,提升自信心,「每一下贏得分數,叫喊是對自己的肯定,也向裁判示意自己得分。」

成為劍擊運動員已有9年,小學階段以學習花劍為主,到小六時轉打佩劍。她形容花劍劍式仔細與準繩, 佩劍則強調速度與力度,她有接近七年打花劍的基礎, 基本功更紮實,步法及手上動作更活,更易掌握練習佩劍的技巧。

感激家人支持與鼓勵

2021年10月,曾悅澄獲香港劍擊總會推薦成為「香港體育學院獎學金計劃」的潛質獎學金運動員,自此劍擊成為了日常生活的一部分。現時她逢星期一、二、四、五放學後,以及週末早上到香港體育學院接受每次3.5小時的訓練,並於星期三及星期日到劍會受訓。她形容每天朝7晚8的生活,日間上學,黃昏至晚上參與劍擊訓練,生活有如「返兩份工」,訓練雖然艱辛,「但是我找到目標,也相信只要肯努力一定會有成果,故此我不會輕易放棄。」

能夠花上大量的時間苦練劍擊,她說家人的支持成就她努力朝向目標奮鬥的最強後盾,「放學後外祖父會駕車載我前往體院訓練,讓我在車上休息,母親下班後到體院等候我一起回家⋯⋯」每當舉行比賽,其母也身兼她的支持者及攝影師,記錄她比賽的過程作賽後檢討。

悅澄讀書成績優異,儘管學習時間比同學少得多, 反而令她更加把握每個學習的機會,在港期間,她每週日到劍會練習前,會請教劍會的師兄教她數學。母親對她的信任,也鼓勵她相信自己能兼顧劍擊訓練與學業,「現在將有數個月時間離開香港比賽及習訓,母親認為我有能力追趕學習進度,我也會盡力做好。」

對於將來在劍擊的發展,她認為要把握現在做好本分,除了在各項賽事上有穩定表現,也期望他日可入選成人組別的亞洲及世界賽事,把握每個學習階段,「此階段我有能力做好,便要盡力做好, 不要讓自己後悔。」(高)

體藝傳情_小學

2022.10.09

獻主會溥仁小學

葉蕙蕎善用塔冷通 繪出美麗的世界

現年8歲的葉蕙蕎由5歲開始,已連續三年獲得梵蒂岡藝術賽的獎項。她自3歲開始學習繪畫,五年間參與超過150個本地及海外繪畫比賽,不時藉繪畫寫下生活逸事,現就讀主日學的蕙蕎,將於明年與媽媽及妹妹一起領洗,天主賜予她繪畫的才能,她亦認為藝術帶來的最大樂趣是, 「可以創作我的世界!」

葉蕙蕎現時就讀獻主會溥仁小學三年級,首次參加由梵蒂岡舉辦的藝術比賽「Vatican International Competition」時仍就讀幼稚園高班,她的聖父、聖子和聖神畫作榮獲冠軍,作品中天主的左手拿著藍色球狀物件,她說是地球, 「天父把地球縮小了,所以能清楚看見整個世界!」

繪本創作 善用天主的恩寵與才能

蕙蕎由小學一年級起, 開始創作繪本故事,至今寫下10本繪本,其中她把在主日學所學的信仰知識繪畫出來,完成了她首本以宗教為題材的繪本《聖經故事》,她在繪本中說: 「天主教我愛主愛人,我希望把祝福送給大家。」內容包括講述天主創造世界、諾厄方舟、聖母領報等多個聖經故事。

葉蕙蕎剛在去年及今年,也在梵蒂岡的藝術比賽中獲得亞軍,她的作品是三位天使陪伴耶穌聖嬰,她解釋為何若瑟與瑪利亞沒有在畫中:「若瑟和瑪利亞正外出找食物, 三位天使在耶穌身旁保護他。」另一作品是小耶穌在馬槽出生,她希望藉此帶出生命的喜悅。

蕙蕎的母親在女兒一歲時發現她很喜歡畫畫,葉太說:「儘管蕙蕎嬰孩時只是拿著蠟筆亂塗一番,但已見到她運用的顏色配搭十分豐富,直到她三歲開始學繪畫,作品永遠是色彩繽紛的。」

葉太表示,2020年新冠疫情出現,蕙蕎剛升上小一,當時疫情反覆,她只能夠在家學習,葉太有見女兒熱愛繪畫,便提議女兒透過繪本寫作以充實時間,怎料一畫便愛上,蕙蕎的妹妹芍蕎也一同參與。她將每部作品印製約50本「限量版」,送給校監、校長和老師閱讀欣賞。

蕙蕎亦有記下她第一年入讀溥仁小學的校園生活,她以色彩繽紛的顏色筆,分享在學校所見所聞,「學校的顏色像彩虹,十分漂亮。門前有兩棵大樹,樹上會掉下紅色的果實⋯⋯」她細緻地描繪在疫情下參與的第一個網上直播開學禮,同學和班主任也戴上口罩一起合照,在她筆下,每人即使戴上口罩,也展現歡顏,蕙蕎說: 「因為每人也是快樂的。」她的大部分作品也提醒讀者「不要捉錯字,不要捉文法」, 只希望各人細心欣賞她的記錄,「這些也是我成長時的精彩回憶。」

鼓勵兒童體驗式學習

溥仁小學校長余詩慧指出,學校一直重視學生創作的機會,從蕙蕎的作品看到孩子的好奇心,校方也時常從教學中給予學生觀察與探索的機會,例如蕙蕎曾參與活化社區的壁畫創作,在繪畫前先認識社區,有助提升創作靈感。

本年蕙蕎在校方安排下,與手寫小巴牌工藝書法家麥錦生合作,創作一幅結合傳統工藝和藝術的「科技藝術NFT」作品,蕙蕎花上兩個月時間,負責畫下單車、柔道、乒乓球、劍擊及游泳的香港運動員。余校長說, 校外活動有助發掘兒童的潛能,「體驗式的學習活動,燃起學生的創作潛能。」

「我手繪我心」反映出蕙蕎的繪畫天份,她的母親經常鼓勵女兒多閱讀書籍,不論是中英文繪本圖書、中國神話,或是奇幻文學系列等她也喜歡。葉太表示,讓女兒自由發揮,「我只是幫助她整理內容,再寫成繪本,記下兒時經歷的珍貴回憶。」(高)