昔日文章

中學動態

2024.03.10

喜樂中學 - 動態

西貢崇真天主教學校•百周年校慶啓動禮

(本報訊)西貢崇真天主教學校於1924 年創校,為香港天主教教區創立的第一所學校。今年踏入100周年,崇真中小學部全體師生於2024年2月5日迎來百周年校慶啓動禮的盛典,校慶主題為「崇業樹人百載春風桃李 真知薪傳萬方主澤綿延」。啓動禮邀得吳仕福GBS太平紳士及教育局總學校發展主任(西貢)盧盈裕擔任主禮嘉賓。

當日先由中學部甘陳富文校長及小學部馮家俊校長致歡迎辭,並由校董林社鈴執事帶領祈禱,降幅崇真全體師生。之後迎來啓動禮注水儀式,由中小學部校長陪同主禮嘉賓吳仕福GBS太平紳士、教育局總學校發展主任(西貢)盧盈裕女士、教育事務主教代表龔廣培、前校監區嘉為執事、校董林社鈴執事、校友李福康、校友吳金福、校友黃崇瓊、以及校董秦家慧博士為「We love STS 十字架」崇真100周年校慶進行隆重的注水儀式。注水儀式象徵崇真以生命的泉源細心灌溉,培育幼苗茁壯成長。

擔任主禮嘉賓的校友吳仕福GBS太平紳士致辭時,訓勉莘莘學子須認識並關心西貢社區、國家歷史文化發展。教育局總學校發展主任(西貢)盧盈裕在致辭中讚賞崇真小學部與中學部分別在科學領域及國民教育上提供優質教育,全賴師長們辛勞付出,並成為莘莘學子的心靈引路人。她鼓勵家長多關心、與孩子同行並成為驅動孩子前進的動力,讓孩子在未來道路上更添光采。

當日同時進行校慶主題創作、Logo設計比賽,以及傑出學生選舉獲獎者的頒獎禮, 以表彰學生的成就。頒獎禮後全體師生平靜心神,肅立詠唱校歌,歌聲凝聚師生的歸屬感。最後有中學部銀樂隊的表演、英語音樂表演、小學部電子鼓、小號合奏,以及中國舞的表演。

崇真在百載磐石的穩固基礎上,將邁向嶄新的里程,灌注新的動力及泉源,發放耀目光彩,全體師生同心同德、傳承薪火下, 將繼往開來,秉承天主教的辦學使命,以生命的泉源細心灌溉,培育幼苗,燃亮每一位莘莘學子的心靈。(教)

梁式芝書院•中國文化樂繽紛

(本報訊)梁式芝書院於1月29日舉辦「中國文化日」,活動多元化,讓同學加深對中華文化的認識,提前感受農曆新年氣氛。

這次活動最引人注目的環節,莫過於由蕭欣浩博士主持的「中國美食與文學」講座。蕭博士對一道道經典的中國美食進行了生動的描述,讓在場的每名同學彷彿聞到了那撲鼻的香氣,嚐到了那滋味豐富的口感。蕭博士出入古今,以文言文講解傳統美食,風趣幽默。同學除了驚嘆中國美食巧妙搭配的智慧,還發現文言文原來與我們生活是息息相關的。

在書法體驗活動中,老師指導同學以毛筆書寫賀年揮春。參與的同學均表示首次用毛筆寫字,感覺新奇有趣。老師一邊講解書寫技巧,同學一邊揮筆臨摹,體會漢字獨特韻味,領略書法魅力。而地理室則傳來幽雅的古琴音樂,淡淡的茶香,原來是茶藝坊的同學奉茶待客。同學搜羅六大茶類的茶葉,展示茶葉及茶湯,講解六大茶類特色。現場還有小壺及三才杯泡茶示範,同學手法嫻熟,更難得的是在場人士能品嚐到罕見的黃茶。此外,中樂團在有蓋操場演奏〈男兒當自强〉,渾厚悠長的音樂交織融合,雄壯渾厚,讓在場的同學也感到鬥志昂揚, 沉醉其中。(教)

體藝傳情_中學

2023.02.19

彩虹邨天主教英文中學

彈奏古箏 演奏動人樂章

坐在古箏前,雙手輕輕放在琴弦上,徐徐奏起《瀏陽河》,雙手交替靈活地彈奏,帶出樂曲旋律的優美,節奏輕快活潑,帶給人愉快的心情。這是就讀彩虹邨天主教英文中學的張展熙兩年前參與學校才藝比賽彈奏古箏時的情景,當時全校師生為之動容,他最終贏得冠軍,這份認同和支持鼓勵他繼續在中樂上發揮所長。

「透過練習古箏,幫助我紓緩情緒,特別在疫情初期,專注在琴弦上是我最享受的時刻。」

中四學生張展熙自小學三年級學習古箏,剛於去年底在中央音樂學院校外音樂水平等級考試考獲九級古箏專業等級考試,在學校音樂科老師推薦下,中三時加入香港中樂團的香港青年音樂協會,擔任古箏樂手,去年11月,他跟隨中樂團在香港文化中心音樂會演出「何占豪作品音樂會」演奏多首著名中國作曲家何占豪教授的作品,他認為機會難得。

他表示參與中樂團,與其他中樂手合奏,令樂曲音色更豐富,有更多層次可以欣賞。此外,他發現合奏的樂曲會配合不同樂器特性奏出主旋律,而非只靠單一樂器演奏,即使古箏在合奏時以伴奏為主,也有主奏的時候,因而燃起他對作曲的興趣,現在他跟隨另一音樂科老師學習鋼琴,以增進在編寫古箏樂曲的能力,「希望創作以古箏為主調的樂章,使古箏成為主旋律予觀眾欣賞。」

音樂老師鼓勵加入中樂團

張展熙於2019年入讀彩虹邨天主教英文中學時正值疫情出現,在中一下學期,因疫情肆虐經常只能透過網課學習,他開始借練習古箏忘憂,「直到中二遇上一位新來的音樂科老師,啟發我在古箏上的發展。」

中二的首堂網上音樂課,第一課是介紹中樂,展熙表示對此印象很深刻,「我對中樂有認識及有興趣,便主動向老師表示自己懂得彈古箏。」後來學校在聖誕節前舉辦「最後一屆口罩先生」才藝比賽,這是他第一次參賽便贏得第一名;去年他在黃大仙區傑出學生選舉頒獎禮上獲得初中組優秀學生獎,他在典禮上也代表學校表演彈奏古箏。

事實上,展熙不時趁在上課前埋首溫習樂理,平日也會花上兩至四小時練習,假期的時候,一天可以練習四至六小時,最長更試過練習古箏八小時,而練習背後的辛酸,最常見是因長時間手指按弦,令手指疼痛或擦損脫皮流血,「過去多戴上右手義甲,直接用左手指肉撥弦,或按歌曲的原創而不戴義甲。」現在他也聽從古箏老師建議,雙手也會佩戴義甲練習保護手指,並鑽研戴上義甲後在音域上作出更多變化。

「學習古箏使我更專注,希望將來繼續在古箏有專業的發展。」對於只有少數男生彈奏古箏,他認為男生在力度、手掌肌肉力量或手掌均較女生大,彈奏時展現剛陽之氣,而女生手指幼細,彈奏古箏更靈活,他說男女學習古箏各具優點,可作互補。

該校校長何家欣欣賞學生張展熙在彈奏古箏的能力與自信,展現音樂才華,她認為,展熙演奏古箏的背後花上不少時間練習,對於他的努力予以肯定,也彰顯生命的意義。

「彈古箏時彈錯音而不理會,配合和弦會顯得不和諧,這是不變的真理。」張展熙說從追求音樂的完美是他的目標,正如天主教教育核心價值中教導學生追求真理,他希望懷著這信念,繼續投入對古箏的熱愛。(高)

體藝傳情_小學

2022.11.27

佐敦谷聖若瑟天主教小學

柳琴演奏者沈逸晴 彈撥出信心樂章

「因為我喜愛彈柳琴,希望把好聽的音樂與人分享,這一點成為我繼續學習的原動力。」佐敦谷聖若瑟天主教小學六年級生沈逸晴說,藉著學習柳琴使她感悟堅持與不放棄的信念,更成為她成長中的好夥伴。

踏入佐敦谷聖若瑟天主教小學,還未走進音樂室, 遠處已傳來中樂團排練時優美的樂聲,沈逸晴坐在團隊中央,靠近樂團指揮,不時專心致志地聆聽指示,隨時準備與團員合奏。已參與中樂團三年的逸晴說,享受合奏的樂趣,因為它體現團隊、默契、溝通等合作精神。

沈逸晴小學二年級時得到「八達通育苗展才計劃」的資助學習中樂,「母親原本提議我學習鋼琴,我卻認為鋼琴普及而沒有多大興趣,有次我在學校的中樂團, 見到師兄以純熟的指法表演柳琴,他彈奏的模樣深深吸引著我,便肯定了我要學習柳琴的決心。」

柳琴原是江蘇北部、山東南部一帶的柳琴戲及安徽泗州戲的主要伴奏樂器。發音響亮、剛勁宏大。經過長時間的發展,現已發展為獨奏樂器,是民族樂隊中常用的高音樂器。

咬緊牙關克服困難

逸晴學習柳琴一年後加入中樂團,她還記得首次接觸柳琴時,因不懂控制彈撥力度而斷弦,「當時非常緊張,後來才了解到弦愈幼細,產生的音調會愈高,弦線才較易斷。」學習柳琴沒多久,她又遇上另一難題:每次彈柳琴,長久摩擦和按壓琴弦,令手指指頭脫皮和起繭, 「最初常感到手指疼痛,但是只要保持練習,便慢慢習慣。」

她笑言最初吸引她選擇中樂的其中原因,是彈奏柳琴時配上華服的形態十分優雅,「母親為我準備白色或粉紅色的華服,配上頭飾、穿上繡花鞋的造型;在新年為我拍下彈奏柳琴的短片, 傳送給親友賀新年。」

習柳琴四年,逸晴認為彈柳琴最大的得著是:「學會堅持,不會半途而廢。」她坦言,去年開始準備呈分試面對學業壓力,她曾想過要放棄柳琴。其母知悉後, 認為她不能因而半途而廢,反而要尋找解決方法。

在她感到困苦之際,她的好友介紹了一本講述一位芭蕾舞舞蹈員的小說:舞蹈員因腳傷決定放棄跳舞,她的家人和朋友均勸她不要放棄,最終憑著她的堅持而成為一位出色的舞者。小說中的一句說話觸動她要學習盡力和堅持的決心,「只要堅持下去,夢想才會成真,而不是只有夢想而不作堅持。」此話激勵她更專心讀書, 盡快完成功課和溫習後才練琴,按學習進度調節練琴時間;而家人無條件的支持,成為她最強大的力量。

父母百分百支持

逸晴的母親是家庭主婦,以行動支持陪伴她出外練習或比賽;她的父親同樣熱愛音樂,工餘時與朋友組樂隊夾歌,其父更擔任主音歌手,自然成為女兒最忠實的聽眾,更成為音樂上的朋友,「父親下班回家後常請我彈奏柳琴,聽畢便給予意見,最開心是他對我說:『你今次有進步。』每次聽到讚賞,內心便會很高興。」

去年她在國際青少年文藝培訓中心的比賽上,在柳琴獨奏項目贏得自選曲目初級比賽冠軍,也在本年香港學校音樂節柳琴獨奏初級組取得季軍,她說透過個人獨奏能加強自信心。參與中樂團,與隊友一起合奏,使她在學習柳琴的路上有人同行,「一起練習可以認識不同的中樂樂器,合奏時音樂效果更豐富。」她說合奏激勵她練好柳琴,希望明年升中時,可以升讀設有中樂團的中學,讓她繼續彈奏柳琴。(高)

中學專題

2021.04.09

德望近 150 學生與神長及修女 《逆境.相連》帶出正能量

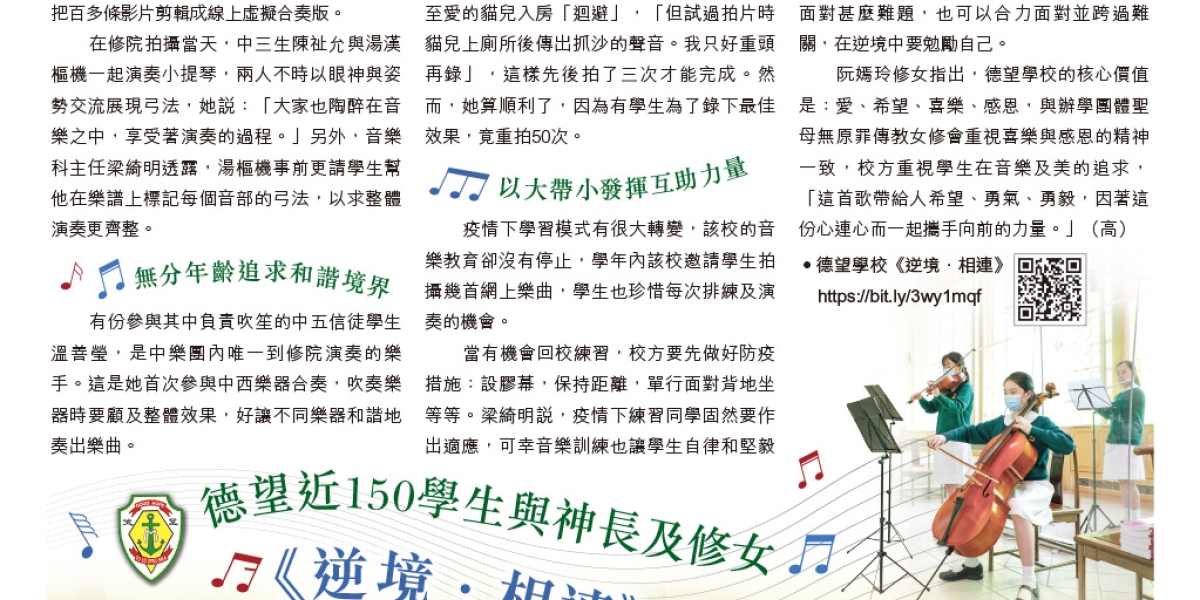

聖神修院三月中的一個下午,宗座署理湯漢樞機在小聖堂內拉起小提琴,譚永明神父與德望學校校監阮嫣玲修女吹起長笛,另外八位德望女生以中樂及管弦樂合奏,夏志誠輔理主教則與神父修女合唱,共同奏出由本地信徒創作的《逆境.相連》這首歌,期望在新型冠狀病毒疫情下傳揚正面的信息,與社會人士一起渡過難關。

今次合奏,德望學校的中樂團、管樂團以及弦樂團有近150名學生參與,因應疫情除了八位同學到聖神修院與神長和修女合奏外, 其餘140多名學生會自行演奏及錄影,校方再把百多條影片剪輯成線上虛擬合奏版。

在修院拍攝當天,中三生陳祉允與湯漢樞機一起演奏小提琴,兩人不時以眼神與姿勢交流展現弓法,她說:「大家也陶醉在音樂之中,享受著演奏的過程。」另外,音樂科主任梁綺明透露,湯樞機事前更請學生幫他在樂譜上標記每個音部的弓法,以求整體演奏更齊整。

無分年齡追求和諧境界

有份參與其中負責吹笙的中五信徒學生溫善瑩,是中樂團內唯一到修院演奏的樂手。這是她首次參與中西樂器合奏,吹奏樂器時要顧及整體效果,好讓不同樂器和諧地奏出樂曲。

學生努力演出,學校修女也不懈惰。與學生一起到修院錄影的阮嫣玲修女負責吹奏長笛,她說幸好有學生相伴,讓她演奏時更為安心。阮修女修習長笛近20年,但已有一段長時間沒有練習,從今次合奏中她領悟到,「音樂無分年齡,也是彼此學習一起追求和諧與美麗的境界。」

多次重拍為求完美

修院拍攝以外的百多名學生,則要各自找一個寧靜的地方錄影,其中吹奏長笛的高衍衡便請媽媽幫忙負責錄影,她需事先整理家居,好騰出白色牆身作背景,也要安排她至愛的貓兒入房「迴避」,「但試過拍片時貓兒上廁所後傳出抓沙的聲音。我只好重頭再錄」,這樣先後拍了三次才能完成。然而,她算順利了,因為有學生為了錄下最佳效果,竟重拍50次。

以大帶小發揮互助力量

疫情下學習模式有很大轉變,該校的音樂教育卻沒有停止,學年內該校邀請學生拍攝幾首網上樂曲,學生也珍惜每次排練及演奏的機會。

當有機會回校練習,校方要先做好防疫措施:設膠幕,保持距離,單行面對背地坐等等。梁綺明說,疫情下練習同學固然要作出適應,可幸音樂訓練也讓學生自律和堅毅不屈。「學生透過網上演奏,去感受合奏的氣氛,以音樂向其他同學打氣。」

為了讓師妹回校時有更多時間練習,舊生也會在前一天回校準備場地。疫情時練習改在網上進行,高年級生關心師妹的進度,當師妹在網上示範演奏時,其他人便安靜聆聽,再給予意見。陳祉允說同學互相提醒,以彌補沒有實體練習的缺失。

「有著祢同步去,縱在這長夜裡,教我勇敢飛去。」《逆境.相連》歌詞中的最後三句,令三位受訪學生感受最深:無論現在面對甚麼難題,也可以合力面對並跨過難關,在逆境中要勉勵自己。

阮嫣玲修女指出,德望學校的核心價值是:愛、希望、喜樂、感恩,與辦學團體聖母無原罪傳教女修會重視喜樂與感恩的精神一致,校方重視學生在音樂及美的追求, 「這首歌帶給人希望、勇氣、勇毅,因著這份心連心而一起攜手向前的力量。」(高)

德望學校《逆境.相連》 bit.ly/3wy1mqf

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation